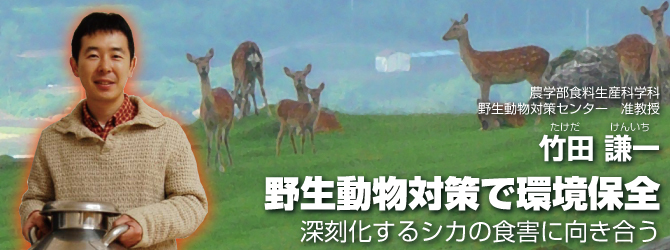

農学部野生動物対策センターの専任教員。深刻化する野生動物による農林作物被害や生態系の崩壊を防止するため、主にニホンジカに焦点を当て、生息状況を調査し、個体数管理の方法や計画を考える。人間の営みの影響で大増殖してしまったニホンジカ。それと正面から向き合うことで環境保全の先頭に立つのが竹田准教授だ。

プロフィール:1971年神奈川県生まれ。1995年日本獣医畜産大学畜産学科卒業。2000年東北大学大学院農学研究科博士課程後期修了。2000年信州大学農学部助手、これまでに山梨県酪農試験場客員研究員等を歴任。2008年信州大学准教授。

・・・・・ 信州大学環境報告書2010より

ニホンジカの被害は甚大だ。県の調査によれば、長野県に生息する野生のニホンジカは約61,600頭(2006年)。すべての野生動物による農林業被害額約16億4000万円のうちの4割強をシカによる被害が占める(2008年)。

山間の農地では野菜やイネ・ソバなどほとんどの農作物に被害が広がっている。里山の幼木や新芽もかっこうの餌だ。

高原に広がる放牧地には、我が物顔でシカの群れが現われ、牧草を食べ尽くしていく。

生息域は、標高の高い高山帯にまで広がり、貴重な高山植物も食害の対象になっている。植物だけでなく、それらを餌にする稀少な昆虫やライチョウなどの個体数減少の要因にもなっているほどなのだ。

「シカが勝手に増えたわけではありません。人間の営みの結果、シカが大増殖しているのです。このことを忘れてはいけないと思います」と竹田准教授。

明治時代、鉄砲の改良による狩猟の広がりとともに、人々は、食肉用また毛皮用に、ニホンジカを乱獲するようになった。

農地拡大のための開墾で生息地も狭められ、昭和の初期にはニホンジカは絶滅の危機に瀕していた。

第二次大戦後は狩猟制限による保護政策が取られ、徐々に個体数が回復してきていたが、山間地の過疎化が問題視され始める1980年代から事態は急変した。

狩猟人口の減少、人手不足による農地や林地の放置と荒廃化などを要因に、ニホンジカは急速に増え始め、里地里山で様々な被害をもたらすようになってしまったのだ。長野県ばかりではない。全国でシカの個体数と生息域増加で自然生態系が崩壊しているのだ。

「シカを獲り、食べることで、農林業を守らなければなりません。一見矛盾するように感じる人もいるかも知れませんが、そのことで生態系が守られるのです」。毅然として話す。

全国的課題に解決の道筋をつけるため、主に南アルプスや八ヶ岳の山塊をフィールドにして対策と研究に励む。国や自治体の職員だけでなく、多くの市民ボランティアと共に、広大な防護柵を設置し、無人カメラでモニタリングする。銃やワナによる捕獲の普及に協力し、大きな捕獲柵で、大量捕獲も試みる。

そればかりか、捕獲したシカを地域固有の天然資源として捉え、それを山肉(ジビエ)として活用普及する方法も考える。

捕獲による個体管理は、現状では、地元の狩猟協会の方々のボランティアに依拠するところが大きい。これを、ある程度持続可能な経済行為として確立しなければ、継続的な個体数(群)管理対策が取れないからだ。

「自然は、無限ではなく有限です。人間の手で一度崩してしまった生態系のバランスは、人間の手で正常なものに戻すしかないのです。」もともとアニマルウェルフェア(家畜の快適性を配慮した家畜管理)の考え方を生かした畜産のあり方を研究分野とする。動物をこよなく愛する竹田准教授は、だからこそ、こう力説する。

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」