研究室にこもり、源氏物語や夏目漱石、芥川龍之介などの作品を読み、資料を精査し、研究している-。

「国文学者」をそう思っている人は多いのではないか。

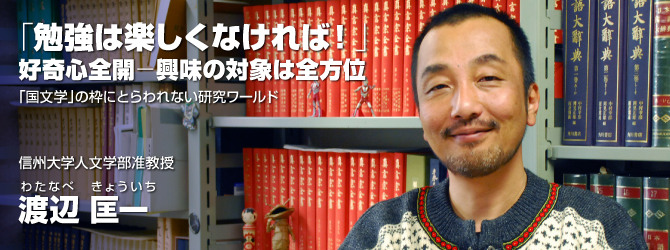

渡辺匡一先生のスタンスはまったく違う。

「日本語で書かれたものはすべて文学」と語り、学生たちと地域に飛び込んでいく。

それは“渡辺学”と言いたくなるような斬新さだった。

プロフィール:1962年東京都生まれ。早稲田大学博士課程修了(文学修士)中世宗教文化研究。2002年信州大学人文学部助教授、2007年准教授。

主要論文「蛇神キンマモン-浄土僧袋中が見た琉球の神々-」(『文学』9-3 1998年)、「地域寺院と資料学」(『中世文学文研究は日本文化を解明できるか』笠間書院 2006年)等。

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第63号より

4月2、3日、渡辺先生は諏訪大社7年目に1度の「御柱祭」の「山出し」に参加し、上社前宮の柱を曳いていた。平成15年から諏訪市四賀桑原の仏法招隆寺に通い、そこに伝わる室町時代後期からの書籍の調査を続けてきた。前任地の福島県いわき市には諏訪神社が十社ほどもある。「なぜだ?」-これが、諏訪との縁の始まりだった。

「諏訪神社は狩りの神様。いわきの海は漁をする海。漁も狩りですからね」。その昔の人々の思い、信仰する心の有りようが見えてくる。

明治維新後、神道国教政策により伊勢神宮の下に神社が再編成された時、そ神社独自のお祭りはすべて廃止された。諏訪大社は信濃の国の一宮。受ける圧力が一番強いはずなのに、いくつもの祭りが残り続けた。諏訪大社の大祝(おおほうり)は諏訪地方を治めた諏訪氏が代々務めてきた。為政者であり、祭司者でもあった天皇と同じことを、諏訪氏は行っていた記録があるという。

「諏訪神社は狩りの神様なので、生け贄を捧げるような『殺生』とも取れる祭りが、今も形を変えて残っています」「天下の大祭」と言われる諏訪大社の御柱祭も「現実世界と神の世界が重なっているような諏訪だから残ったのでしょう」と話す。

「祭りは変化するもの」が持論だ。「祭りは、社会と共にあるので、社会の変化についていけないとなくなってしまう。伝統的であることが祭りの価値ではなく、芯が変わらず、今、生きている人が楽しめることが重要なんです」

御柱も、かつては女性は柱を曳くどころか、その綱をまたぐことさえ許されなかった。「この男女同権の世の中で、そんなことが通るわけがないでしょう?」。現在では多くの女性たちが、法被姿でその綱を握る。祭りは文化財ではないので、保存するものではないという。「今」生きている人と呼応すること、祭りを楽しむ人々に、明日へのエネルギーが湧くことこそが大事なのだ。

「行って、見て、考えて、集めて、調べて」。これが先生の研究姿勢だ。信仰の山、御嶽山。「登拝者と登山者の割合が逆転する時期はいつなのか、知りたい」

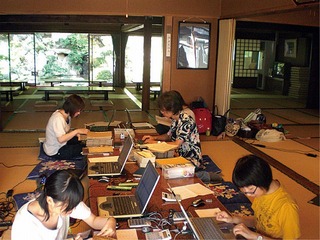

御嶽山への登拝者は「講」というグループで登る。旅館に着くと、それぞれの講は、旅館に「まねき」という自分たちのグループの名前や出身地、登拝日などを染め抜いた布を置いていった。江戸時代からの習わしだ。その「まねき」が御嶽神社に1000枚くらい残されている。それを学生たちと一緒に写真に撮り、文字に起こし、データ化して、登拝者が減った時期を証明する。

旧制松本高校の思誠寮で書かれていた戦時中の日誌を文字に起こし、データにする作業も並行して進行中だ。その頃の学生たちが、戦時中という特殊な環境下で、毎日、何を思い、何をしていたのか。その生の言葉が蘇る日も近い。

「目に付いた文字で、面白そうなものは全部、研究対象にすればいいんですよ」と少年のように笑った。

「この研究が何になるかなんて考えない。積み重ねることで何かになるかもしれないけど、今はわからない。初めからわかっていることを研究したってつまらないじゃないですか」。これこそが“渡辺学”の醍醐味。しかしながら、前述の仏法招隆寺の調査によって、当時の知識の伝播は、中央から地方へという一方的なものではなかったことが明らかになるなど、さまざまな成果をあげている。

学生たちには「いろんなものを見て、考えることは、人間誰しもが持ち得る楽しみで喜び。それをしないのはもったいない」と語る。

古本屋の聞き取り調査、四国のお寺、金沢文庫(横浜市)の調査、松本の高見書店にも調べたいことが山ほどある…。渡辺先生の行くところ、不思議と発見が満ちている。

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授

学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授

学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)

飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)

中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)

関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」