人間文化学分野

- HOME

- 人間文化学分野

人間文化学分野について

人間文化を構成する思想、歴史、社会、情報、心理、言語、文学、芸術などの中の特定の領域に関する高度な知識と技能を修得しつつ、しかも細分化した専門の枠を越えて多角的、総合的、比較論的な分析・考察を行うための能力を培い、それを基盤として独自で俯瞰的な観点から現代社会の課題を発見・解決することのできる地域中核人材・研究者・教育者の育成を目的としています。

※2024(令和6)年度に心理学分野の実験心理学領域、社会心理学領域を廃止し、人文学部心理学・社会心理学コースの発展的な研究領域として人間文化学分野に実験心理学領域、社会心理学領域を新設しました。

- 人間文化学分野 学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

- 人間文化学分野 入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)

- 教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

- 履修プロセス概念図

- 専門領域

- 人文科学研究

- 修士論文題目

- 進路・就職および修了生の声

- 教員紹介

人間文化学分野 学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

人間文化学分野では、総合人文社会科学研究科(総合人文社会科学専攻)の学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に則り、人間文化学に関わる地域中核人材・研究者・教育者として不可欠な以下の知識や能力を十分に培い、人間とは何かを追求する基礎学問としての人文学の専門的素養を身につけた学生に対して、「修士(文学)」の学位を授与する。

成績評価の公正さと透明性を確保するため、成績の評定は、各科目に掲げられた授業の狙い・目標に向けた到達度をめやすとして採点する。

学位論文に係る評価並びに修了の認定は、客観性及び厳格性を確保するため、その基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行う。

1. 専門基礎力

思想、歴史、社会、情報、言語、芸術など多種多様な側面を持つ人間文化に関する深い素養と幅広い理解を基盤として、その文化を継承し、柔軟な感性と創造的な論考により専門領域の問題を客観的・学問的に究明し、独自に理論を構築する能力や仮説を検証する能力を有する。

2. 分析力・応用力

人間文化に関する文献・資料を収集・調査し分析・考察する人文学の伝統的な手法を身につけるとともに、他の学問分野の解析手法を併せて修得することによって、複雑多様化する現代社会の課題に柔軟な対応ができる応用力を有する。

3. 提案力

高度な言語運用能力とコミュニケーション能力を基盤として、多領域のステークホルダーと協動し、現代社会の課題に取り組みながら、独創的かつ多文化共生的な英知の創成と提案を行う力を有する。

4. 俯瞰力

人間と社会を探究する学問分野間の総合的な知見を活かし、俯瞰的な視野で課題を捉える力を有する。

5. 倫理観

人間文化学に関わる地域中核人材・研究者・教育者として備わっているべき高い倫理観を有する。

信州大学大学院総合人文社会科学研究科 ディプロマ・ポリシー

信州大学大学院 ディプロマ・ポリシー

人間文化学分野 入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)

人間文化学分野では、現実の社会に働きかける、のびやかで生き生きとした知の力である「実践知」を基盤として、高度な論理的思考と科学的分析によって、複雑で多様な諸問題の根元を解明し、創造的な指針を得る「知の方法」に展開させることを目標にしています。「知の方法」を得た人物は、あらゆる科学や応用技術を支えるもっとも基本的かつ実践的基盤である、柔軟な認識能力・多角的分析能力・豊かな表現能力を身につけることとなりますので、進学先・就職先その他社会生活においても、それを活かして活躍していくことが期待されます。

上記の目標を達成するため、本分野の学生には、以下の能力や意欲が素養として要求されます。

1. 知識・技能

- 専攻する専門領域の基礎学力

2. 能力

- 文章などを的確に理解し、それに基づいて判断でき表現できる能力およびプレゼンテーション能力

3. 意欲

- 学問研究に対する強い意欲

- 社会が抱える課題の解決に、人間文化学的アプローチから取り組む意欲を有している者

本分野では、上記の素養を持つ大学院生を選抜するために、一般選抜・前期日程試験では、1・2に対して各専門領域に必要な外国語文献・資料などを含む専門試験を課すとともに、面接諮問では3を中心にして、必要な知識と基礎学力を判定します。また成績証明書などを加えて総合的に合否を判定します。一般選抜・後期日程試験では、1・2に対して研究計画書、課題作文の提出を課すとともに、口述諮問では3を中心にして、必要な知識と基礎学力を判定します。また成績証明書などを加えて総合的に合否を判定します。

前期日程試験社会人特別選抜及び私費外国人留学生試験では、1・2に対して小論文を課すとともに、面接諮問で3を中心にして必要な知識と基礎学力を判定します。また成績証明書・研究計画書・自己申告書などを加えて総合的に合否を判定します。

後期日程社会人特別選抜及び私費外国人留学生試験では、1・2に対して研究計画書、課題作文の提出を課すとともに、口述諮問では3を中心にして、必要な知識(私費外国人留学生試験では日本語能力を含む)と基礎学力を判定します。また成績証明書・研究計画書などを加えて総合的に合否を判定します。

信州大学大学院総合人文社会科学研究科 アドミッション・ポリシー

信州大学大学院 アドミッション・ポリシー

教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

信州大学大学院総合人文社会科学研究科 カリキュラム・ポリシー

信州大学大学院 カリキュラム・ポリシー

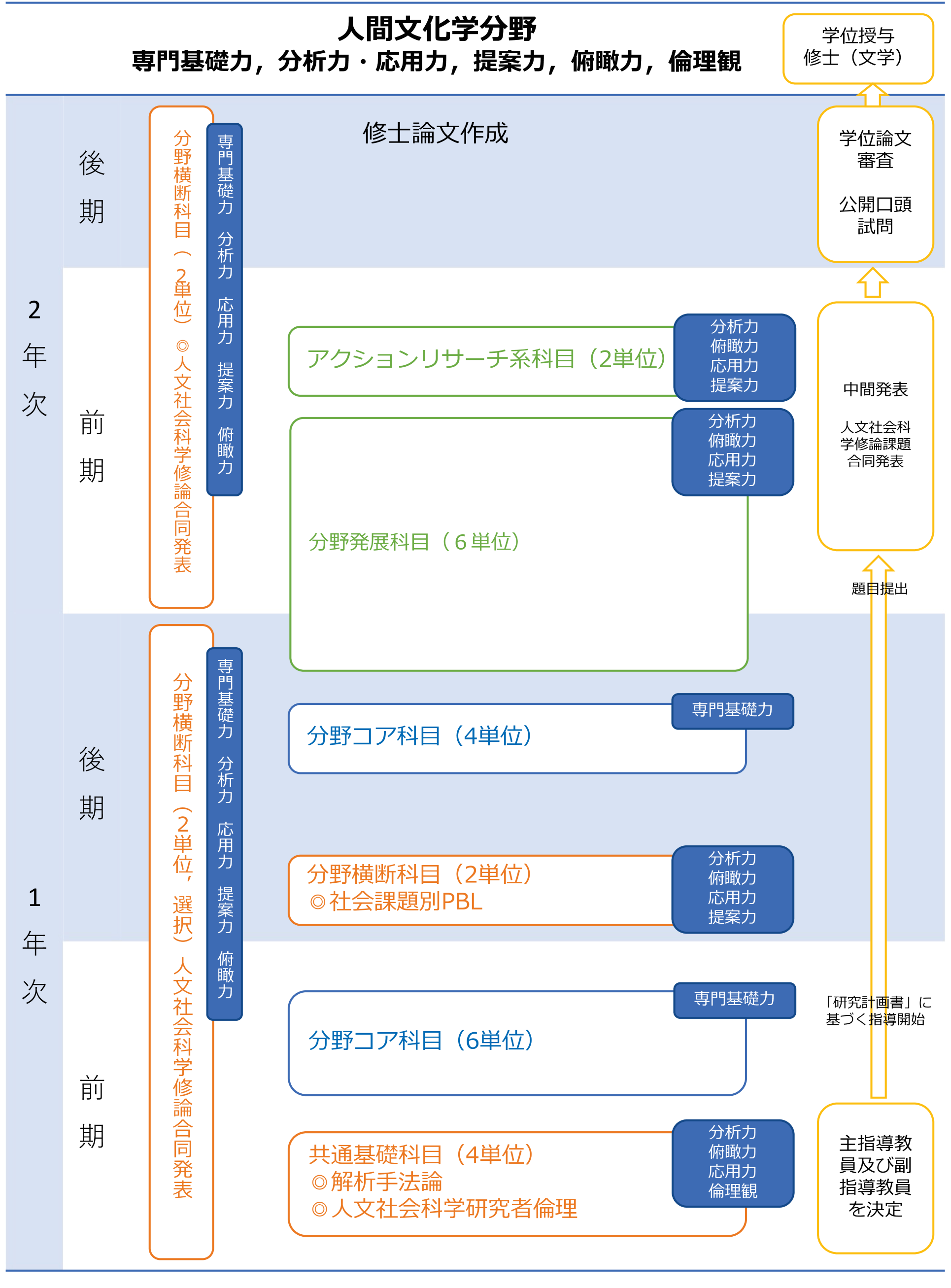

履修プロセス概念図

- ⼈間⽂化に関する深い素養と幅広い理解をもとに専⾨領域の問題を究明する能⼒(専⾨基礎⼒)

- ⼈⽂学の伝統的な⼿法と他の学問分野の解析⼿法を駆使して課題を分析(分析⼒・応⽤⼒)し、独創的かつ多⽂化共⽣的な英知の創成と提案を⾏う能⼒(提案⼒)

- ⼈間と社会を探求する学問分野間の総合的な知⾒(俯瞰⼒)を活かし、⼈間⽂化学に関わる⾼い倫理観を有する地域中核⼈材・研究者(倫理観)

- 専攻する専⾨領域の基礎学⼒を有している者(知識・技能)

- ⽂章などを的確に理解し、それに基づいて判断でき表現できる能⼒およびプレゼンテーション能⼒を有している者(能⼒)

- 学問研究に対する強い意欲を有している者(意欲)

- 社会が抱える課題の解決に、⼈間⽂化学的アプローチから取り組む意欲を有している者(意欲)

専門領域

人文科学研究

修士論文題目

総合人文社会科学研究科人間文化学分野および人文科学研究科に提出された修士論文要旨集、修士論文題目一覧

進路・就職および修了生の声

教員紹介

| 役職 | 氏名 | 所属学系 | 領域 |

|---|---|---|---|

| 教授 |

篠原 成彦 (個人HP) |

人文科学系 | 哲学・思想論領域 |

| 教授 |

早坂 俊廣 (個人HP) |

人文科学系 | 哲学・思想論領域 |

| 教授 |

三谷 尚澄 (個人HP) |

人文科学系 | 哲学・思想論領域 |

| 教授 |

護山 真也 (個人HP) |

人文科学系 | 哲学・思想論領域 |

| 教授 | 加藤 善子 | 総合人間科学系 | 社会学領域 |

| 准教授 |

前田 豊 (個人HP) |

人文科学系 | 社会学領域 |

| 教授 |

菊池 聡 (個人HP) |

人文科学系 | 文化情報論領域 |

| 准教授 |

佐藤 広英 (個人HP) |

人文科学系 | 文化情報論領域 |

| 教授 |

今井 章 (個人HP) |

人文科学系 | 実験心理学領域 |

| 教授 |

髙瀬 弘樹 (個人HP) |

人文科学系 | 実験心理学領域 |

| 准教授 |

岡本 卓也 (個人HP) |

人文科学系 | 社会心理学領域 |

| 准教授 |

松本 昇 (個人HP) |

人文科学系 | 社会心理学領域 |

| 助教 |

白井 真理子 (個人HP) |

人文科学系 | 社会心理学領域 |

| 教授 |

山本 英二 (個人HP) |

人文科学系 | 日本史領域 |

| 准教授 |

塩原 佳典 (個人HP) |

人文科学系 | 日本史領域 |

| 准教授 |

豊岡 康史 (個人HP) |

人文科学系 | 東洋史領域 |

| 助教 |

新津 健一郎 (個人HP) |

人文科学系 | 東洋史領域 |

| 准教授 |

佐藤 真紀 (個人HP) |

人文科学系 | 西洋史領域 |

| 教授 |

速水 香織 (個人HP) |

人文科学系 | 日本文学領域 |

| 教授 |

渡邉 匡一 (個人HP) |

人文科学系 | 日本文学領域 |

| 准教授 |

中澤 光平 (個人HP) |

人文科学系 | 日本語学領域 |

| 助教 |

鈴木 裕也 (個人HP) |

人文科学系 | 日本語学領域 |

| 准教授 |

坂口 和寛 (個人HP) |

人文科学系 | 日本語教育学領域 |

| 教授 |

伊藤 加奈子 (個人HP) |

人文科学系 | 中国語学・中国文学領域 |

| 教授 |

氏岡 真士 (個人HP) |

人文科学系 | 中国語学・中国文学領域 |

| 教授 |

澁谷 豊 (個人HP) |

人文科学系 | 比較文学領域 |

| 教授 |

野津 寛 (個人HP) |

人文科学系 | 比較文学領域 |

| 教授 |

磯部 美穂 (個人HP) |

人文科学系 | ドイツ語学・ドイツ文学領域 |

| 准教授 |

葛西 敬之 (個人HP) |

人文科学系 | ドイツ語学・ドイツ⽂学領域 |

| 教授 |

鎌田 隆行 (個人HP) |

人文科学系 | フランス語学・フランス文学領域 |

| 教授 |

伊藤 尽 (個人HP) |

人文科学系 | 英語学領域 |

| 助教 |

Ash Leigh Spreadbury (個人HP) |

人文科学系 | 英語学領域 |

| 教授 |

飯岡 詩朗 (個人HP) |

人文科学系 | 英語文学領域 |

| 教授 |

杉野 健太郎 (個人HP) |

人文科学系 | 英語文学領域 |

| 助教 |

田所 朱莉 (個人HP) |

人文科学系 | 英語文学領域 |

| 教授 |

金井 直 (個人HP) |

人文科学系 | 芸術コミュニケーション領域 |

| 教授 |

濱崎 友絵 (個人HP) |

人文科学系 | 芸術コミュニケーション領域 |