滝本助教・杉本教授らの研究グループが高活性・高耐久な世界最薄の白金ナノシートを開発

2023.01.12

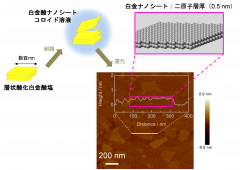

本研究所杉本渉教授、滝本大裕助教(現琉球大学理学部)らの研究グループは、京都大学、株式会社日産アークの協力のもと、固体高分子形燃料電池の酸素極における触媒活性と耐久性をそれぞれ2倍高められる白金ナノシート酸素極触媒(厚み0.5nm、横サイズ数百nm)の開発に世界で初めて成功しました。 本研究は燃料電池の本格普及への貢献のほか、燃料電池用電極触媒への応用、ファインケミカル製造のための触媒など多様な

堂免特別特任教授、久富准教授、Terrones特別招へい教授が高被引用論文著者に選出されました

2022.12.08

本研究所の堂免一成特別特任教授、久富隆史准教授、M.Terrones特別招へい教授がクラリベイト社の2022年Highly Cited Researchersに選出されました。久富准教授は初めての選出となります。 2022年は世界中から6938人が選出され、その割合は科学者、社会科学者1000人に1人との事です。 堂免教授は化学の分野、久富准教授は横断分野、Terrones教授は材料科学の分野

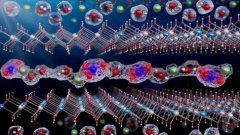

簾助教・手嶋教授の研究グループがナノ空間に閉じ込められた水和イオンに働く力を実験的に観測する事に成功

2022.11.11

Credit:Art Action Inc., Takaya Fukui

本研究所手嶋勝弥教授、簾智仁助教(現東京大学大学院理学系研究科)、田中秀樹教授を含む研究グループは層状物質の持つナノメートルの空間に閉じ込められた水和イオンに働く相互在用の変化を実験的に捉えることに初めて成功しました。 物質の"硬さ"を計測することで確立した計測手法とイオンの水和構造に関する知見を用いることで、層状物質によるイオンの分離と貯蔵を高性能にする新しい指針を提案することができます。本研

これまでに開催したRISMセミナー(第1回~第19回)

2022.10.13

第19回 データ駆動型AIセミナー(第7回) テ ー マ:AI、ニューラルネットワークポテンシャル、ロボット活用日 時:2022年10月12日講師・タイトル: 高本 聡 様(株式会社Preferred Networks) 任意の元素の組み合わせに適用可能なニューラルネットワークポテンシャルの開発 神田 元紀 上級研究員(理化学研究所・生命機能科学研究

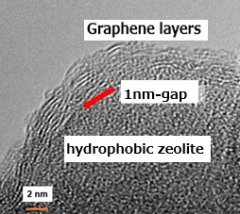

金子特別特任教授らの研究グループが超高速で水素を分離するグラフェン包接ゼオライトの分離膜を開発

2022.05.20

本研究所金子特別特任教授、R.Kukobat特任助教(現バニャルカ大学所属)、田中秀樹教授、大塚隼人研究員、林卓哉教授を中心に、早稲田大学、ファインセラミックスセンター、米ミシガン大学の協力を得た研究グループは、クリーンエネルギーとして喫緊の必要性の高い水素の精製において、極めて高速で水素を分離できる分離膜を開発しました。膜分離は省エネルギーのため最も期待されている分離技術ですが、残念ながら省エ