令和6年度「農林フィールド基礎実習」を実施しました

1.演習名

「農林フィールド基礎実習」

2.実習目的

農林業や緑地管理とかかわる植生や植物についての基礎的素養と、調査・観察するための着眼点および方法を習得する。植物以外の野生生物や地形、河川などについても基礎的な知見を身につける。これにより、自然環境を多角的な視野でとらえる素養や、今後の各種フィールドでの活動に必要とされる地図読み能力と安全確保の意識も身につける。 また、本実習を通じて学べるSDGsの目標としては、目標2 [飢餓](飢餓をゼロに)と目標15 [陸上資源](陸の豊かさも守ろう)の2つを挙げている。

3.実習が掲げるSDGsの目標

目標2[飢餓]、目標15[陸上資源]

4.実施日

令和6年10月5日・6日、10月12日・13日 4日間(土・日×2回)

5.実施場所

①10月5日・6日

信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター(AFC)

構内ステーション、農学部近郊(戸谷川)

②10月12日

AFC西駒演習林

③10月13日

箕輪ダム、東山山麓、箕輪町郷土博物館(上伊那郡箕輪町)

6.担当教員・講師

荒瀬輝夫准教授、岡野哲郎教授、内川義行准教授

ティーチング・アシスタント3名(大学院修士1年生、学部4年生2名)

7.参加人数

全4名

8.実習開催の経緯

令和6年度は、新型コロナウイルスに関する制限が大幅に緩和されて2年目であったが、引き続き、参加者の体調や感染予防に配慮しながら開講した。

なお、4日目の「森林と農地のつながり」では、地域拠点の箕輪町郷土博物館での見学・解説を2年ぶりに実施した(令和5年度は改修工事のため閉館)。

9.実習スケジュール

受講者向け「受講案内」(9月11日版)の授業計画を、予定通りに実施した。

| 10/5(土) 担当:荒瀬 |

10:00~10:30 | 移動、受付等 |

| 10:40~12:10 | ガイダンス(農学部・伊那谷のフィールドの概説、実習内容の紹介、フィールドでの調査・安全対策・マナーの準備) | |

| 13:00~16:10 | 森林と樹木の見方(構内演習林、植物分類・検索入門・樹木の観察) | |

| 16:20~ | 1日目のまとめ | |

| 10/6(日) 担当:荒瀬 |

鳥類調査(構内演習林、野鳥についての概説・調査) | |

| 13:30~16:40 | 農地・緑地の見方(戸谷川河畔林、植生の概説・植生図作成) | |

| 16:50~ | 2日目のまとめ | |

| 10/12(土) 担当:荒瀬 |

9:00~12:10 | 資源植物の観察(食用・薬用植物の概説、西駒演習林での採集・調査) |

| 13:00~16:10 | 初歩 地図読み演習(地図の読み方、迷ったときの対処法の概説と実践) ※早めに予定内容が進行したため、伊那谷を一望できる高烏谷山(たかずやさん:標高1331 m)まで車で移動し、資源植物の観察を追加して実施した。 |

|

| 16:20~ | 農学部へ移動、3日目のまとめ | |

| 10/13(日) 担当:荒瀬・岡野・内川 |

9:00~16:10 | 森林と農地のつながり 水源から下流への水の流れを通じて、森林と農地のつながり、人の役割について現地を巡検してまなぶ(箕輪ダム~箕輪町東山山麓) |

| 16:20~ | 農学部へ移動、4日目のまとめ、閉講式・解散 |

10.成果と今後の課題・展望

(1)実習の成果

天候は1日目のみ不安定(曇り~小雨)で、室内で解説する時間を調整(気象庁の雨雲レーダー等のサイトを確認)して野外に出るようにしたため、午前・午後とも雨による支障を概ね避けることができた。

実習を通して受講者に緊張疲れや戸惑いや様子は見受けられず、最後まで熱心に聴講・実習に取り組んでいた。実習中に危険回避や感染予防について注意喚起が必要になるような場面もなく、実習予定時間の短縮や休憩時間の延長などの措置も講じずに済んだ。これには、受講学生の前向きな姿勢や関心の深さと、ティーチング・アシスタントの本学学生のサポートの寄与も大きい。

(2)実習アンケート

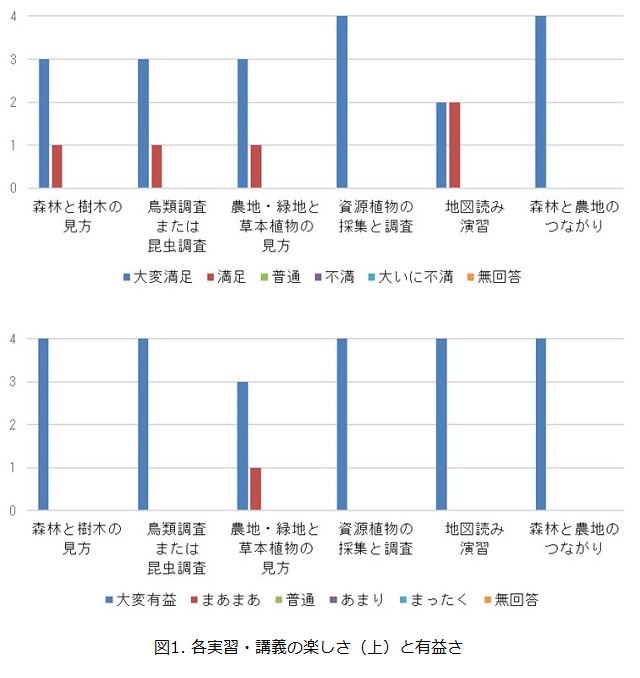

実習アンケートについては4日目終了時に、開講内容についての評価(満足度と有益さ)、意見や要望等の自由記述を受講者に記入・提出してもらった。回答率は100%であった。

a.実習内容について

回答者数が4名と少ないため概況に留めるが、いずれの実習内容についても、「大変満足~満足」「大変有益~まあまあ有益」という評価をいただいた(図1)。

【理由・感想の自由記述】

森林と樹木の見方

・一般的に言われていない樹木の見方を知ることができた。実習後の帰り道も適当な葉を取り図鑑で同定を行って非常に楽しかった。

・今まで何か分からず見ていた木が少し分かるようになり、楽しかった。

・建築用木材として用いられるヒノキとサワラの違いを確認できてよかった。また、クリやクヌギなどの身近な広葉樹の特徴について知ることができた。植物の識別が楽しかった。

・普段大雑把に判別している樹種について、より正確に判別するためのポイントを学ぶことができた。

鳥類調査

・時間の問題だが実物の鳥が見れず、機会があればまた鳥類調査を行いたい。

・鳥の鳴き声を聞き分けるのが難しかった。できれば鳥の姿をもっと見たかった。

・普段の大学の講義では鳥類のさえずりや地鳴き、外見について学ぶことがないので新鮮だったから。

・鳥類のさえずりからの種特定、または同定の方法を学べた。

農地・緑地の見方(植生図作成)

・大学外の樹林を歩けて楽しかった。樹林の判別がまだ身についておらず頑張りたい。

・いまいち木の種類の見分けがつかず、難しかった。

・植生図を作ったことがなかったので、簡単なものであったが作り方を知ることができてよかった。

・植生分布図の作り方などを学べた。今後利用する機会があると思うので、今回の演習の内容を活かしていきたい。

資源植物の採集と調査

・花の蜜を吸うくらいしか経験がなかったため、サルナシなど様々な実を食べられて満足。

・普段の生活範囲では見られない植物を見たり食べたりできて楽しかった。

・山に生育している資源植物を実際に食べる経験ができてよかった。資源植物の調理技術や食べ始めた時期が興味深かった。

・自然の中に存在する、人にとって有意義な植物を知ることができた。

地図読み演習

・街の地図を見ることは得意だったが、森林の中だと非常に難しく、大きな河川の曲がり等がないと困難であった。

・事前にある程度調べておくことが地図を読むために大事だと思った。

・大学の実習で地図を使うことはあったが、迷った際の自分の位置の特定方法は初めて知ったので、とても参考になった。

・実習や調査で必要になる地図読みや利用方法などについて、今までより理解を深められた。

森林と農地のつながり

・農地とのつながりを通して水資源の供給や森林の様々な話を聞けて興味深かった。

・何気なく見ていた地形の変遷の歴史などや地域との関わりを知れて楽しかった。

・ダム周辺の樹種割合を知ることができた。自分の山だけの森林経営計画を立てるのではなく、地域全体を意識して計画を立てなければならないことが難しいと思った。

・伊那谷を取り巻く自然環境と、人の暮らしや文化の結びつきについて、様々な観点から学ぶことができた。

b. SDGsの目標について

演習参加後に興味関心が増大したSDGsの目標についての回答では、4名全員が目標15(陸上資源)を挙げていた。

| 目標2 [飢餓] | 目標15 [陸上資源] |

| 0 | 4 |

【理由・感想の自由記述】

・森林系を学んでいると森林の保全、維持などの問題が気になってしまうが、その森林を所有する個人にとっては森林より身近にある農地の問題も大きく、どちらを優先するべきなのだろうかと考えた。

・資源を使った分、また戻すことが大事だと思った。特に林業には課題が多いと思った。

・農業の担い手不足によって、耕作放棄地が増え、陸上資源を活用しきれていない。解決のために、地域資源を利用して、中山間地域に住む人々と、都市部から移住して就農したいと考える人々のメリットを合致させ、就農人口を増やすことが必要であると感じた。

・日本においては、国産の材木価格下落も相まって、人工林が半ば放棄されつつある。より利用を進めるためには、自然環境改善のみならず、それを担う住民にとってのメリットが生じるように方策を練る必要があると考えた。

c.演習参加後に興味関心が増大したこと

演習参加後に興味関心が増大したこと(複数回答)については、表2のような結果が得られ、想定していた項目すべてを半数以上の参加者が挙げていた。

| 農林業 | 河川・水路 | 自然環境 | 植物・動物 | その他 | ない |

| 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |

【理由、感想の自由記述】

・4日間の演習を通して農地、使われなくなった水路等の利用方法などに興味を持った。(農林業、河川・水路、自然環境、植物・動物)

・これからの中山間地域での農業などについて、私たちがしっかり考えないといけないという意識が増した。(農林業、河川・水路、植物・動物)

・森林には多くの資源植物があり、それらの利用方法について考えることが面白いと感じたから。(植物・動物)

・今までは理学畑から自然を見てきたが、今回の実習で農学の視点を得ることができた。(農林業、河川・水路、自然環境、植物・動物)

d.その他

・演習の内容、指導等についての要望、改善点について

1件のみ、「実習内容が多く、楽しかった。」との回答があった。

・フィールド、施設、設備についての要望、改善点について

1件のみ、「山小屋(西駒演習林・桂小場宿舎)の電気が暗かった。」との回答があった。

(3)次年度に向けての課題・展望

今年度、着実に外部から4名の学生の受講があり、かつ、熱心に取り組んで好意的な評価もしていただけたことの意義は大きく、今後につながるものと期待される。少人数での実習のよさ(小回りが利き、野外でもコミュニケーションをとりやすい等)や、天候不順でも臨機応変に野外実習を実施したことが効果的だったものと考えられる。

アンケートからは、重大な改善すべき点や要望などのコメントはなかった。桂小場宿舎の電気(おそらく地階のトイレに降りる階段の電灯)については、日中には暗く感じるかも知れず、次年度に向けて確認・検討する。

演習参加後に興味関心が増大したSDGs目標については、目標15 [陸上資源](陸の豊かさも守ろう)について4名全員が選択しており、実習の効果が充分得られたといえる。その一方で、目標2 [飢餓](飢餓をゼロに)について選択した参加者はいなかった。当初、資源植物がこれに該当すると想定していたが、「陸上資源」として認識された可能性がある。説明のしかた、あるいはそもそもの目標の設定を検討する必要があると思われた。

一方、今年度は開講6年目で、事前に例年どおり実習の広報と受講者誘致を試みたが、残念ながら長野県内コンソーシアム大学からの参加者がなかった。この点については、広報活動だけでなく、情報収集やニーズの把握などを進めて対応を検討していくことが必要であろう。