令和7年度「高冷地域生物生産生態学演習」を実施しました

1.演習名

「高冷地域生物生産生態学演習」

2.演習の目的

野辺山農場及び構内農場において、演習では収穫体験を主として農から食への過程を体験的に学習し、園芸作物生産の基礎知識を習得する。高冷地域の植物生産と動物生産を複合的に学ぶことで、「食の安全、安心、安定生産」や「環境保全」などの分野に対する理解をより深める。

3.実施日

令和7年9月1日(月)~9月4日(木)

4.実施場所

信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター

野辺山ステーションおよび構内ステーション

5.担当教員

今井裕理子助教、阿久津雅子准教授、椎葉湧一朗助手

6.参加人数

42名

7.演習内容の概要

【1日目】

午前中に野辺山ステーションに到着し、野辺山の農業や複合農業について講義を受けた。午後は、JA長野八ヶ岳の集荷場と生産圃場を見学した。見学の際には、JA長野八ヶ岳の指導員から集荷場内の設備や管轄地域での生産概況などの説明があった。その後、飯盛山登山を行った。野辺山ステーションに戻った後、翌日のキャベツ収穫のための段ボール作りとトウモロコシの収穫調整を行った。

【2日目】

午前中はキャベツの収穫と出荷のための調整作業と出荷作業を行った。午後は二ツ山牧場主の吉澤氏を招き、講演していただいた。その後、採草地およびデントコーン圃場を見学し、伊那キャンパスへ向けて出発した。

【3日目】

午前中は信州まし野ワインを見学し、近隣地域における果樹栽培と農産物加工の歴史や有機栽培について説明していただいた。午後は漬物野菜の播種とシクラメンの葉組み作業を行った。

【4日目】

午前は牛の飼養管理として、除糞作業とブラッシングを行った。午後は4日間を振り返り、レポート作成を行った。

8.成果

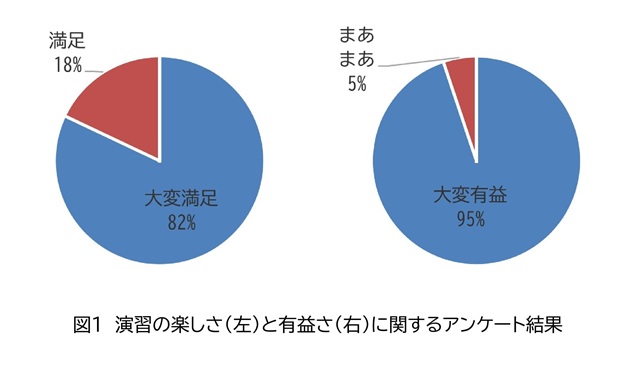

8.1. 全体的な評価

今回の演習内容について、演習の楽しさに関しては大変満足が参加者の82%、満足が18%(図1左)、また有益さに関しては大変有益が参加者の95%、まあまあが5%(図1右)と全体的な評価は高かった。

本演習の履修者は普段農場での実習を行わないコースの学生である。普段は行うことのない農作業を経験し、現場で働く人の話を聞いたことに対して、楽しさを感じ有意義な時間であったと回答する学生が多く、このことが満足度や有益さに対する高い評価に繋がったと考えられる。また、演習内容を通して、自分の専攻にとらわれず視野を広げる良い機会となったという回答も多くみられた。

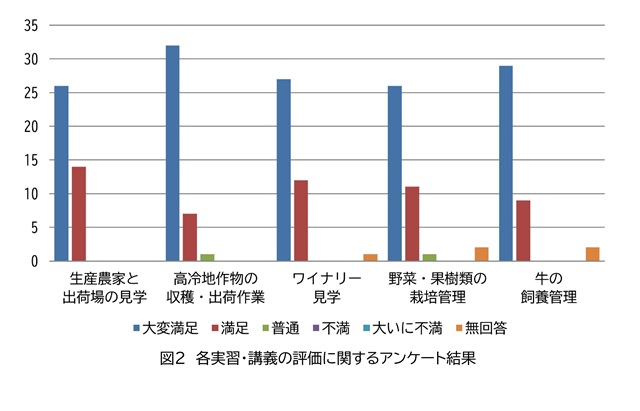

8.2.各演習内容について

いずれの実習内容も大変満足、満足の回答がほとんどであった。キャベツの収穫作業、野菜や花卉の栽培管理、牛の飼養管理では農作業の大変さを実感し、見学では農家や現場で働く人との質疑応答によって、「農業」をリアルなものとして感じ、考えることができたという感想が多くみられた。実際に体を動かし、生の声を聞き、質疑応答の機会が多くあったことが、主体的な学びに繋がり、満足度を高めたと考えられる。

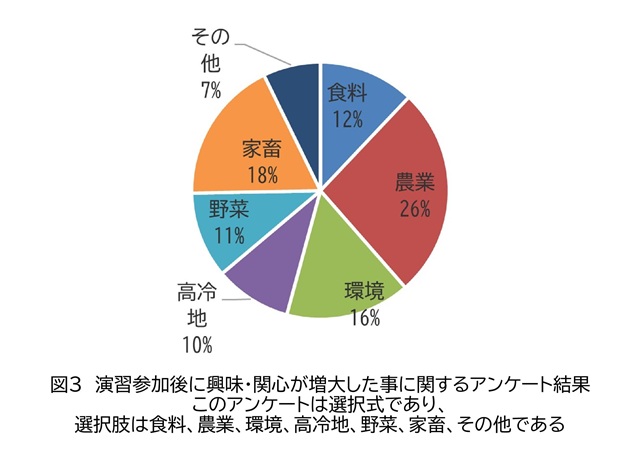

8.3.演習後、興味関心が増した事

演習後に興味関心が増した事については高い順に、農業26%、家畜18%、環境16%、食料12%、野菜11%、高冷地10%、その他7%という回答結果になった(図3)。

演習内容を通して、農業と畜産の繋がりについて理解した、食料・食品の背景にある農業そのものに興味が沸いた等の感想が多くみられた。農畜産業・食品加工業の現場に携わる方々の様々な視点から話を聞いたことで、農業や畜産業と環境との関わりや課題について理解が深まり、これらについて改めて考える貴重な機会になったようである。

9.今後の予定と改善点

反省点としては、本演習の履修対象者は普段大型家畜との接点がないため、牛舎での作業(ブラッシングやボロ出し)においては、安全性の確保や衛生環境に対してより配慮する必要があった。今後の対応策としては、牛に慣れた職員やTAによる実習指導側の増員やマスク着用を伝えることなどが挙げられる。また、演習内容や野辺山宿泊施設における備品の情報等をもっと早く詳細に伝えてほしいという要望も複数あった。次年度以降は事前周知のタイミングを早め、できる限り詳細な内容を伝えられるよう努めたい。