令和7年度「高冷地域動物生産生態学演習」を実施しました

1.演習名

「高冷地域動物生産生態学演習」

2.演習の目的

肉用牛および乳用牛の飼養管理、飼料作物の管理、畜産物の加工、近隣の畜産関連施設見学を通して、高冷地域における畜産と耕畜連携について学ぶ。

3.実施日

令和7年8月25日(月)~8月28日(木)

4.実施場所

信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター

野辺山ステーションおよび構内ステーション

5.担当教員

今井裕理子助教、上野 豊准教授、椎葉湧一朗助手

6.参加人数

39名

7.演習内容の概要

【1日目】

午前中に野辺山ステーションに到着し、野辺山の農業や複合農業について講義を受けた。午後は、JA長野八ヶ岳の集荷場を見学した。見学の際は、JA長野八ヶ岳の指導員に説明していただいた。その後、平沢峠の獅子岩展望台を見学した。野辺山ステーションに戻った後、子牛の去勢を見学し、野生動物被害(ニホンジカ)について講義を受けた。最後に、翌日のキャベツ収穫のための段ボール作りを行った。

【2日目】

午前中はキャベツの収穫と出荷のための調整作業と出荷作業を行った。午後は二ツ山牧場主の吉澤氏を招き、講演していただいた。その後、採草地およびデントコーン圃場を見学し、15時30分に伊那キャンパスへ向けて出発した。

【3日目】

演習の後半(3日目・4日目)は講内ステーションで実施した。午前中は上伊那農業高校を訪問し、同校における肉用牛の飼養管理、キノコ廃菌床を使った牛用飼料開発や獣害対策としてのジビエ推進(シカ肉の加工利用)に関する取り組みについて説明を受け、高校生との質疑応答を行った。その後、構内ステーションに戻り、食用トウモロコシの収穫後の残稈を牛のエサとして利用するために刈取り作業を行った。午後は牧草の播種作業、畑周辺の雑草除去、牛道沿いの灌木撤去を行った。

【4日目】

午前中は、株式会社マイファーム主催のワークショップ「人と農の距離を近づける」に参加した。本ワークショップは、日本の農業界の現状と動向を学び、農業の可能性や魅力、農業の未来について思考することを目的として実施された。午後は、乳製品加工としてチーズができる原理を学び、実際にモッツァレラチーズの製造を行った。また、4日間を振り返ってレポートを作成した。

8.成果

8.1.全体的な評価

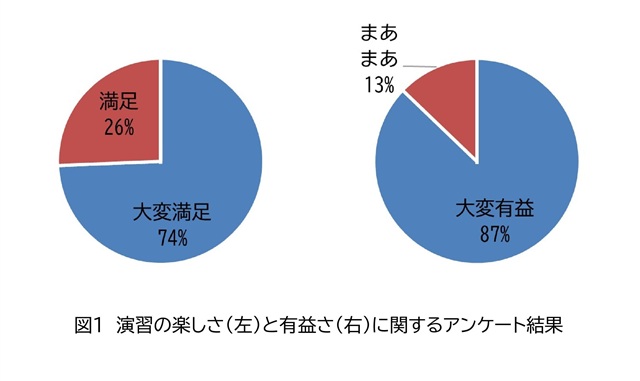

今回の演習内容について、演習の楽しさに関して大変満足が参加者の74%、満足が26%(図1左)、また有益さに関して大変有益が参加者の87%、まあまあが13%(図1右)と全体的な評価は高かった。高冷地特有の農業について知り、実際に作業することで農業の楽しさや大変さについて身をもって実感できた、生産現場の実情を知ることができてよい機会だったという回答が多くみられた。動物に直接触れあう内容が少なかったとの意見もあったが、畜産分野以外の野菜の収穫や市場見学、生産や流通に関わる現場の方との対話などを通じて、普段の実習では得られない知識や経験を増やせたことに対して満足や有益さを感じた学生が多かった。

8.2. 各演習内容について

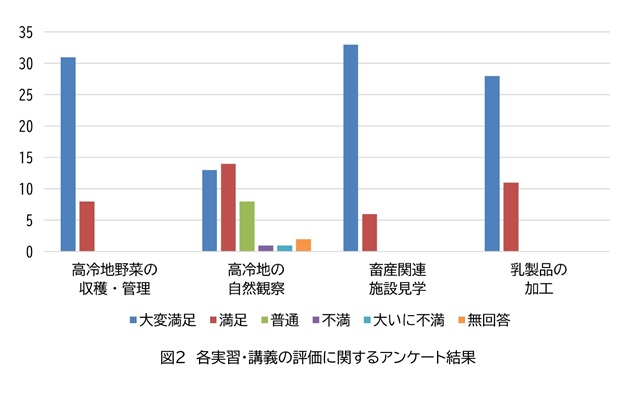

各演習の評価についても、大変満足が多く、特に高冷地野菜(キャベツ)の収穫や畜産関連施設見学、乳製品加工で評価が高かった。

施設見学では、上伊那農業高校における牛の飼養管理や高校生によるジビエや未利用資源の飼料化に関する取り組みから学ぶところが多く、刺激を受けたとの声が多く聞かれた。また、キャベツの収穫と出荷のための調整作業、高冷地JAの出荷場の見学を通して一貫した農業の流れを知ることができた、高冷地ならではの農作業体験ができてよかったという感想がみられた。一方で、天候不良のため、予定していた飯盛山登山ができず、高冷地の自然観察については満足度がやや低かった。また、アンケート項目にはないが、野辺山ステーションで去勢を見学できたことが勉強になったとの声が多かった。これは、伊那キャンパスで行う去勢法とは違う方法だったためと考えられた。

8.3.演習後、興味関心が増した事

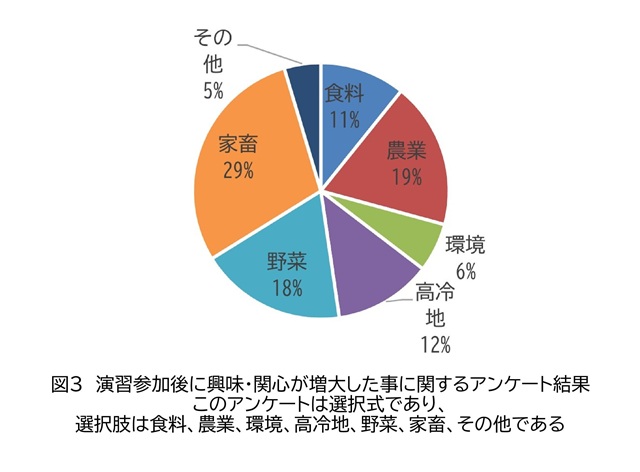

演習後に興味関心が増した事については高い順に、家畜29%、農業19%、野菜18%、高冷地12%、食料11、環境6%、その他(農政策、飼料、獣害について)5%という回答結果になった(図3)。家畜、農業、家畜については複数回答が多かった。これは、現場で働く方々の話を聞いたことや4日目のマイファームによる講義によって、農業現場のリアルな状況や課題を知ることができたためであると考えられる。また、4日目の国内農業の課題解決に向けたグループワークでは、演習での農作業経験や農家から話を聞いて感じたことがディスカッションの中で活かされていた。野菜と回答した中で特に多かったのはキャベツの廃棄量に驚いたという感想で、このことも食料生産や農業における課題と繋がり、学生の興味・関心を増大させる要因となったと考えられる。

9.今後の予定と改善点

実習の満足度は全体的に高く、キャベツ収穫やチーズ作り、様々な施設見学、現場の声を聴く機会など、普段の動物コースの実習では体験しないような内容を経験することができた点を満足度の高さとしてあげる声が多かった。一方で、自然観察ができなかったことや動物と触れ合える機会が少なかったことを残念とする声もあり、雨天時の対応や動物を使用する内容についてさらに検討する必要がある。また、近年の猛暑の影響による暑さで疲弊する学生もいた。そのため、暑熱対策として冷房機器(扇風機など)の導入などを検討する必要が考えられた。さらに、野辺山の宿泊施設や実習内容の詳細を事前に知りたいという要望やコンポストの改善要望が多かったため、次年度以降は宿泊施設の概要書の配布や、コンポスト増設の検討や周辺の環境整備に力を入れていきたい。