人文学部からのお知らせ

フォーラム「松本でSEKAIを考える」報告

2月11日、松本中央公民館Mウィング・ホールにて、フォーラム「松本でSEKAIを考える」が開催れました。

午前中は、英語学学生による発表、卒業論文発表などが行われました。ここでは、人文学部諸分野が合同で行った午後の部のプログラムを紹介したいと思います。まずは、以下の順序で、パワーポイイントを使用しながらの分野紹介と発表、そして質疑応答がなされました。

<ドイツ語学・ドイツ文学>

「ドイツの児童文学について―ペーター・ヘルトリングの『ヒルベルト』という子がいた」(浦崎琴世)

<英語学>

「willとbe-toを中心に未来表現の違いを探る」(赤羽祐太、脇淵良太)

<文化情報論>

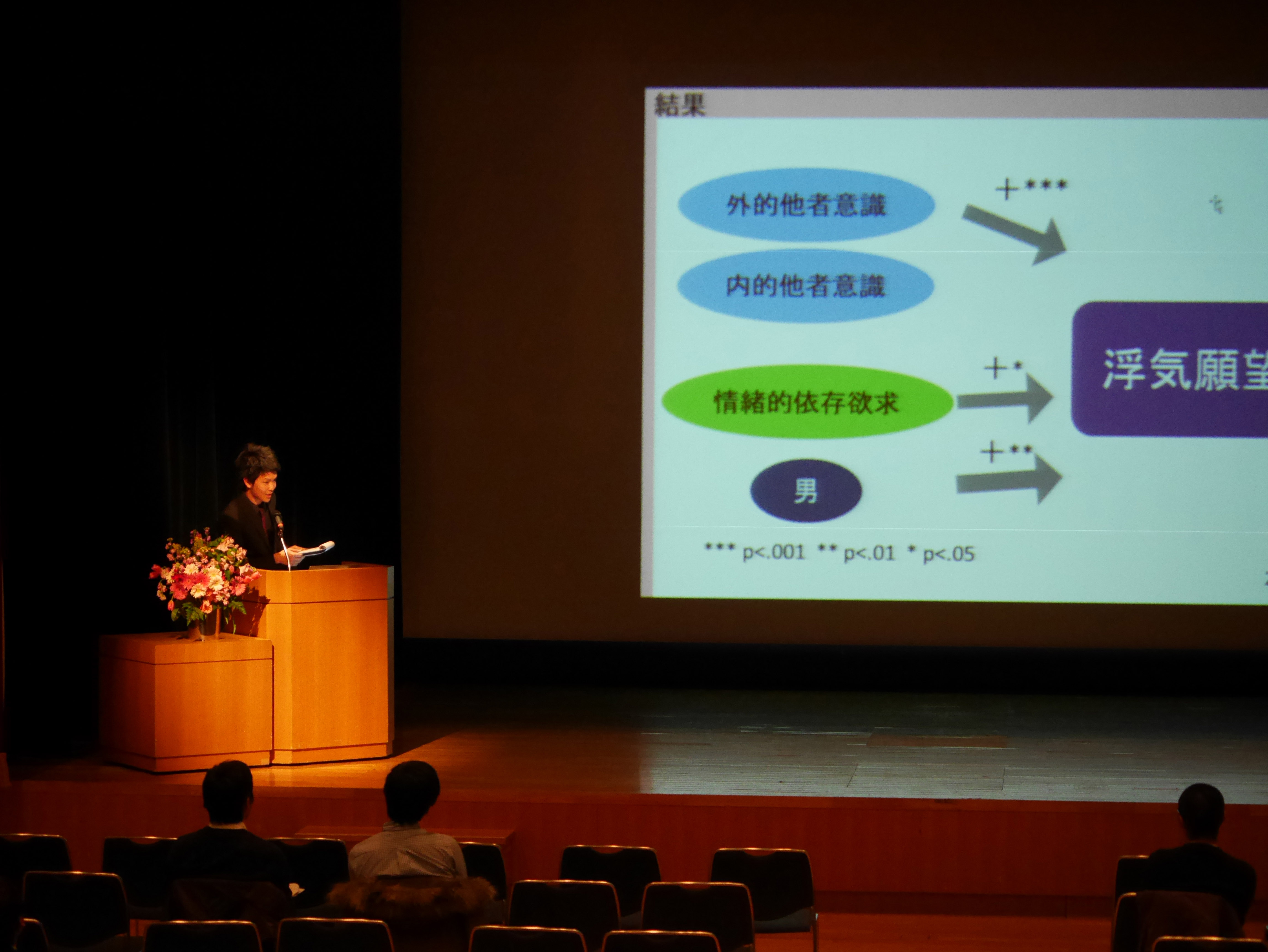

「他者意識と情緒依存欲求が恋愛中の大学生の浮気願望に及ぼす影響」(奥村淳史)

「大学生におけるリア充と仮想的有能感との検討」(松本理紗子)

<社会学>

「大町市市民調査報告―大町市民の食に対する意識と購買行動―」(社会学研究室・農業班)

<哲学・思想論>

「西田幾多郎と鈴木大拙―〈矛盾〉をめぐる考察」(護山真也、飯森みのり、井出元道、鈴木香穂、西村彰宏、橋本かりん)

続いて、人文学部教員による「分野横断実践の可能性:口承文芸を題材に」というテーマで、パネル・ディスカッションが開催れました。

最初に、社会学の辻先生による基調講演が述べられ、磯部先生(ドイツ語学)、花崎先生(英語学)、吉田先生(フランス文学)、佐藤先生(文化情報論)の各先生から、「口承文芸の記録の現状」、「同じ題材に対する他分野からの異なるアプローチ」、「海外における口承文芸」、「噂という情報の処理の仕方」など、多様なコメントが提示され、さらにフロアーの学生からも活発な質疑がなされました。

司会を務める身としては、なんともありがたいことに、「いつまでも続けていたいけど、どこで終わりにしようか」ということだけを考えればよいだけの、非常に充実した内容だったと思います。

この大規模な企画・運営は、英語学の仙波さんをはじめとする各分野代表の学生によりなされました。人文学の世界をひろく市民の方々に発信できる場となることを願っております。また次回の企画が決まりましたら、早めに告知いたします。どうぞお楽しみに。

(文責:護山真也)

※プログラムの題目は当日に変更された個所、発表者が一人になったところなどもありますが、配布されたプログラムをもとに記載したものです。

発表風景1

発表風景2