令和7年度「高冷地域植物生産生態学演習」を実施しました

1.演習名

「高冷地域植物生産生態学演習」

2.演習の目的

野辺山ステーションおよび構内ステーションで栽培される多くの園芸作物を教材に、近隣のJA施設、農家見学、加工実習などを通して、高冷地域における作物の栽培から収穫・出荷までを重点的に学ぶ。

3.実施日

令和7年8月18日(月)~8月21日(木)

4.実施場所

信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター

野辺山ステーションおよび構内ステーション

5.担当教員

阿久津雅子准教授、今井裕理子助教、椎葉湧一朗助手

6.参加人数

44名

7.演習内容の概要

【1日目】

午前中に野辺山ステーションに到着し、野辺山の農業や複合農業について講義を行った。午後は、川上村にてズッキーニ農家の見学を行い、その後JA長野八ヶ岳の集荷場および白菜圃場を見学した。見学の際の説明は、ズッキーニ農家は農場主である油井氏、JA長野八ヶ岳は指導員である大槻指導員に説明していただいた。その後、平沢峠の獅子岩展望台を見学した。その後野辺山ステーションに戻り、翌日のキャベツ収穫のための段ボール作りとスイートコーンの収穫を行った。

【2日目】

終日、キャベツの収穫と出荷のための調整作業を行い、出荷作業を行った。作業を終え、15時30分に伊那キャンパスへ向けて出発した。

【3日目】

午前中は松川町の信州まし野ワインを見学した。社長の宮沢氏より醸造施設、有機果実生産と堆肥製造について説明を受けた。30年以上有機農業による脱炭素を目指した農業を行っており、それを続けていく意思と熱意の強さに驚いた学生が多かった。 午後は構内農場でシクラメンの葉組み、キャベツとレタスの定植、ハクサイの播種を行った。

【4日目】

構内農場にて洋ナシの収穫・除袋・予冷を行い、午後はりんごの管理を行った。最後に授業アンケートおよびレポートの作成を行った。

今回の演習では、野辺山ステーションで行った前半でズッキーニ農家とJA長野八ヶ岳、構内ステーションで行った後半で信州まし野ワインの見学を行った。ズッキーニ農家とJA長野八ヶ岳の見学を行うことで、農家の現状と課題、そして今後の取り組みなど、現場の声を聞くことができた。

8.成果

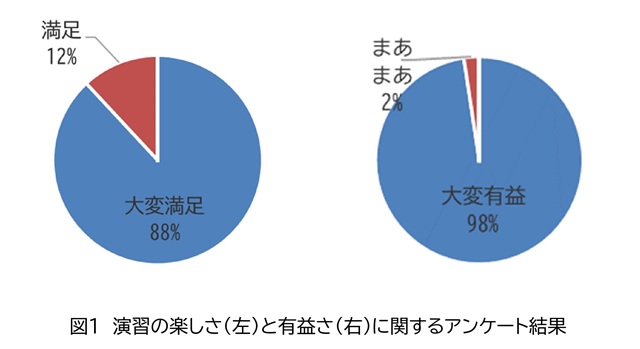

8.1.全体的な評価

今回の演習内容について、演習の楽しさに関して大変満足が参加者の88%、満足が12%(図1左)、また有益さに関して大変有益が参加者の98%、まあまあが2%(図1右)と全体的な評価は高かった。長野県ならではの高冷地の農業について学ぶことができ、普段とは違う経験ができたと感じていた学生が多かった。さらに、普段の実習は週に1度2コマ分であるが、演習では一日中農業を行うことで、農業の大変さや仲間と協力することの大切さを学んだという学生の声も多かった。また、野辺山で宿泊することにより、色々な人と関われ、仲良くなったという意見もあり、それが高評価につながったと考えられる。

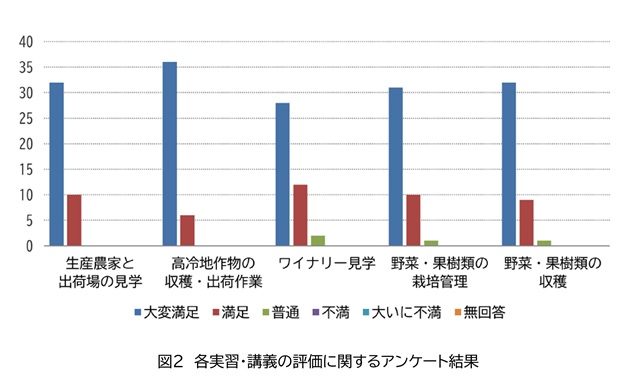

8.2.各演習内容について

各演習内容についても、それぞれ大変満足が最も高く、不満、大いに不満はなかった。高冷地作物の収穫・出荷作業の満足度が最も高かったのは普段とは異なる野辺山での体験や宿泊など、普段の実習では行えないことを経験できたことが良かったのではないかと考える。話や講義で知り得た知識を、実際に作業として反映させることができたのではないかと考えられた。

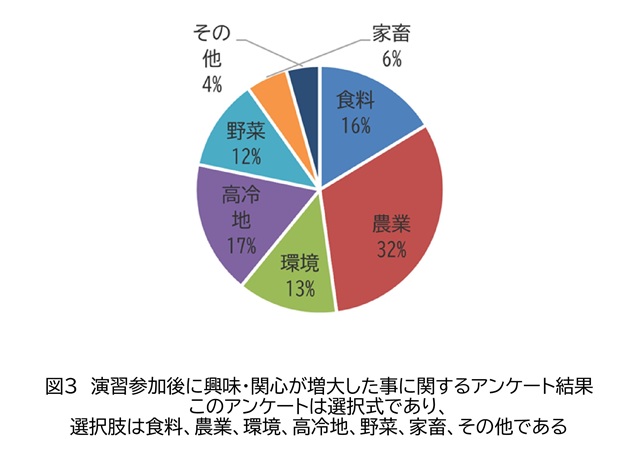

8.3.演習後に興味関心が増した事

演習後に興味関心が増した事については高い順に、農業32%、高冷地17%、食料16%、環境13%、野菜12%、家畜6%、その他(バイト、品質管理、日本の補助金システムに関する分野、酒造)4%という回答結果になった(図3)。高冷地を活かした農業や農家の現実問題(需要と供給など)に興味関心が増し、将来どのような農業をしたいかを考えるきっかけとなったという意見もあった。生産している農家によって、栽培に対する考え方や手法が異なることを学ぶとともに、一日中作業をすることで農家の大変さを学んだ学生も多かった。

9.今後の予定と改善点

本演習では高冷地域における農業の現状や環境、課題について様々な視点から知り、考えることを目的として実習内容を組んでいる。しかし、今年は猛暑が激しく、暑さで体力的につらかったという学生が多かった。その一方で、ワイナリーで販売しているキンキンに冷えたリンゴジュースの試飲や、伊那ステーションであらかじめ収穫をし、予冷をした和ナシの試食が良かったとレポートに記載している学生が多く、今後は学生が持参した飲み物等を冷えたまま置いておけるように工夫したりなど、事前の暑さ対策も考える必要があるのではないかと考えた。