令和7年度「高冷地域応用フィールド演習」を実施しました

1.演習名

「高冷地域応用フィールド演習」

2.演習の目的

準高冷地の構内ステーションの生産圃場において野菜及び果樹類を教材として、野菜圃場の準備、播種、定植から収穫、出荷までの一連の作業と果樹の収穫・管理作業を通じて生産技術の習得を目的に、複数回の実習形式で行う。また、講義や近隣施設の見学を適時行いながら、現場での栽培技術や6次産業化をめざした安定生産技術を習得し、準高冷地及び高冷地における園芸作物の生産や流通システムについて理解を深める。

3.実施日

令和7年5月31日(土)、6月21日(土)、9月17日(水)~9月19日(金)

4.実施場所

信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター

構内ステーション

5.担当教員

阿久津雅子准教授、今井裕理子助教

6.参加人数

46名

7.演習内容の概要

【第1回 5月31日】

ナス、ピーマン、トマト、カボチャの定植とスイートコーン3品種、レタス、キャベツ、ブロッコリーの播種を行った。播種はコーティング種子および非コーティング種子を用い、200穴のセルトレイに育苗培土を詰めて行い、種子コーティングの有無による作業性の比較も併せて行った。

【第2回 6月21日】

1回目に播種した、レタス、キャベツ、ブロッコリーの定植と、スイートコーンの生育調査を行った。スイートコーンは播種後の鎮圧方法による発芽率や生育差異について比較し、調査した。

【第3回 9月17日~19日】

JA箕輪果樹選果場へ行き、果樹の農家からの出荷・機械による選果・箱詰め等を見学し、リンゴの食べ比べをさせていただいた。また、ナシやブルーベリーの収穫、リンゴや夏秋イチゴの管理、シクラメン葉組み、スイートコーン圃場の片づけ、ネギやケールの収穫なども行った。最終日には、リンゴやナシなどの販売用パッキングも行い、生産から出荷までの一連の流れを経験した。

8.成果

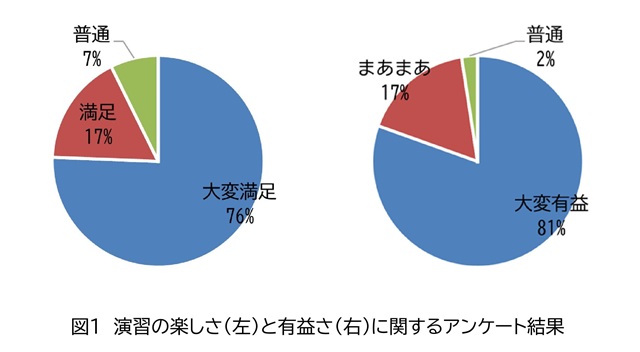

8.1.全体的な評価

今回の演習内容について、演習の楽しさに関しては大変満足が参加者の76%、満足が17%、普通が7%(図1左)、また有益さに関しては大変有益が参加者の81%、まあまあが17%、普通が2%(図1右)と全体的な評価は高かった。いつもの実習と異なり、植物資源科学コースの学生だけでなく、他コースの学生も多く参加していたことから、実習をし慣れている学生とそうでない学生で感じたことが異なっていた。植物資源科学コースの学生は、「播種から収穫、販売までの一連の成果物の流れを十分に学ぶことができた」や、「栽培から出荷までこまめで繊細に管理、手間ひまかけて作られているのを知り、いつもは少し高いと思う果物、野菜の価格がとても安く感じられた」などの感想が多かったが、他コースの学生からは「他コースが行っている実習を知り、関わることができて良かった」や、「自分の専門ではないことをたくさん学べ、色々な品種の試食ができて良かった」などの感想が多く、演習に満足している学生が多かったことにつながったと考えられる。

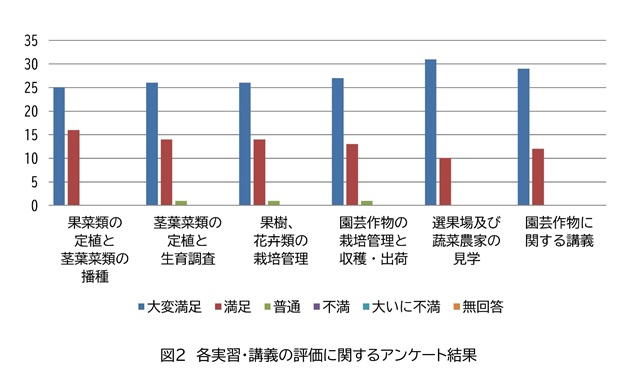

8.2.各演習内容について

各演習内容についても、それぞれ大変満足が最も高く、不満、大いに不満はなかった。普段の実習では行えない収穫から包装までを経験することができたことが良かったのではないかと考える。また、熱中症対策だけでなく、自分たちが収穫したものの味を知ってもらいたいとの思いから、ナシなどの試食を行ったことで、品種によって糖度や酸度、食感などが異なることを顕著に感じられたことも良かったのではないかと考えられる。また、話や講義で知り得た知識を実際に作業として反映させることができたのではないかと考えられた。

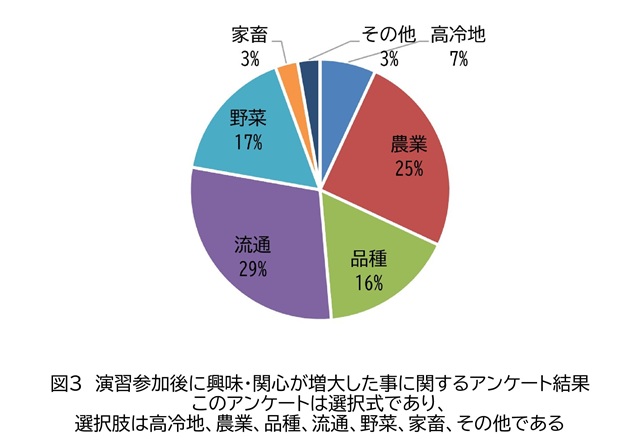

8.3.演習後、興味関心が増した事

演習後に興味関心が増した事については高い順に、流通29%、農業25%、野菜17%、品種16%、高冷地7%、家畜3%、その他3%という回答結果になった(図3)。今までの実習や演習では時間やタイミングの都合上触れられなかった部分(収穫から包装まで)を行ったことや、農家が収穫した果樹が選果場へ運ばれ、実際に選果され、段ボールに梱包され、トラックで各地に運ばれているという流れを選果場での見学で触れたことで、流通や農業への興味が高かったのではないかと考えられる。

9.今後の予定と改善点

今年度とほぼ同様な内容で実施する予定であるが、実習の各工程がつながった形で農産物が市場に出る流れをさらに明確な内容に整備していきたい。