研究

はじめに

当薬剤部は、お薬の有効性と安全性を最大限に高め、個々の患者さんに最良の薬物治療を実践するための臨床薬理学研究に取り組んでいます。

様々な臨床試験を行い、国から承認されたお薬でも、多くの患者さんに使ってみた場合に、一部の患者さんで、お薬が効かない・効きすぎる、副作用が現れるといった問題を生じることがあります。

医療現場の中でお薬を有効かつ安全に使用していくためには、研究活動によって、お薬による効果や副作用が現れる原因を明らかにしながら、お薬に情報を加え、お薬を育てていく必要があります。私たちは、そのような医療現場におけるお薬の患者間での効果や副作用の違いに関する課題に取り組むことによって、合理的な薬物治療法の構築を目指しています。

学位(博士)の取得

当薬剤部には、医療薬学研究の核となる研究部門として研究室があり、薬剤部員が自己研鑽に励んでいます。研究室は大学院総合医理工学研究科医学系専攻(博士課程)の臨床薬理学教室として開講されており、多くの大学院生を受け入れています。

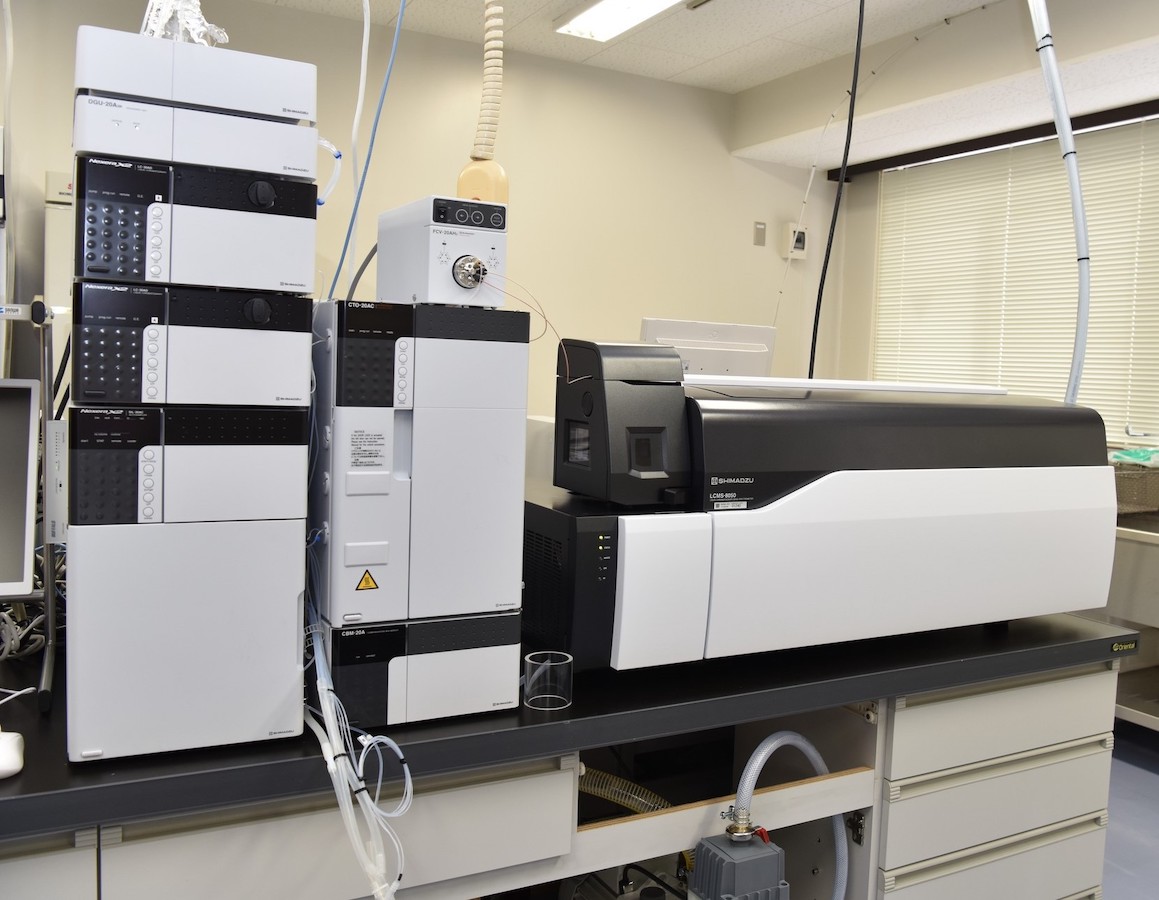

研究室は基礎棟5階にあり、薬剤師として臨床薬剤業務に従事しながら、学位(博士)を取得できる環境があります。

また、研究室には、大学院生の研究活動をサポートする実験助手もいます。

学外の施設に従事しながら、当教室で学位(博士)の取得を希望される方については、事前にご相談ください。

研究室(臨床薬理学)

臨床研究

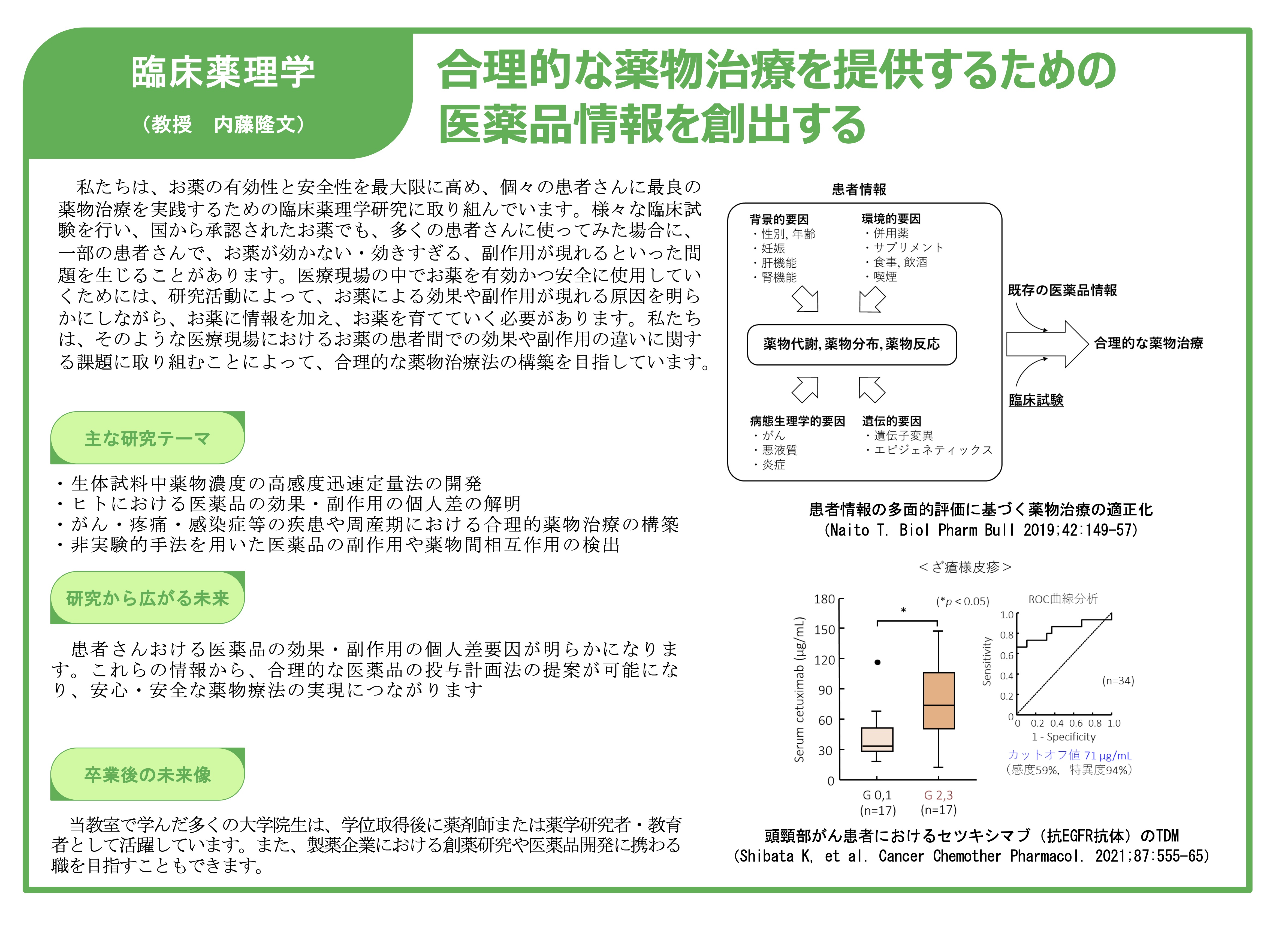

一部の医薬品では、効果・副作用に大きな個人差を生じることがあります。医薬品の効果・有害作用に個人差を生じる原因は、主に背景的要因、環境的要因、病態生理学的要因及び遺伝的要因に分類することができます。私たちは、それらの要因を患者情報として抽出し、薬物動態学及び薬力学視点から統合的に解析することで、ヒトにおける医薬品の効果・副作用の個人差の解明に取り組んでいます。

調査・疫学研究

国から承認された医薬品でも、承認時に明らかにされていない副作用や薬物間相互作用が、市販後に見つかることがあります。医療現場の中で、承認時に知られていない医薬品の副作用や薬物間相互作用を明らかにしていくことが、医薬品を適正かつ安全に使用していくためにとても重要です。私たちは、診療情報システムや医薬品副作用データベース等を用いて、非実験的手法から、医薬品の副作用や薬物間相互作用の検出に取り組んでいます。

〇 小児患者におけるテイコプラニンの副作用発現に影響を与える因子の検討

→ 患者様へ

〇 妊娠と薬外来における授乳と薬に関するカウンセリングが母親の母乳育児選択に与える影響

→ 患者様へ

〇 小児患者におけるテイコプラニンの高用量負荷投与による有効性と安全性の評価および血中濃度に与える影響因子の検討

→ 患者様へ

〇 Antimicrobial Stewardship Team リンク薬剤師制度の導入による菌血症 患者への感染症治療支援の有用性に関する評価

→ 患者様へ

〇 薬剤師による周術期薬物治療管理への介入効果の評価

→ 患者様へ

〇 ドセタキセルによる疼痛発現のがん種横断的リスク因子解析

→ 患者様へ

〇 TC療法に伴う骨髄抑制により治療延期となる症例のリスク因子および予測因子と治療強度と臨床効果の関係解析

→ 患者様へ

〇 入院前支援への薬剤師介入による有用性評価

→ 患者様へ

〇 精神科病棟におけるポリファーマシー対策の診療インパクトの定量的評価

→ 患者様へ

基礎研究

薬物間相互作用に関する研究

医薬品の中には、薬物間相互作用を引き起こすことが分かっていても機序が明らかにされていないものが数多く知られています。また、ソリブジンと5-FUの様に、薬物間相互作用が引き金となって重篤な副作用を発現し死亡する例も知られています。したがって、薬物間相互作用の機序を明らかにすることは、医薬品をより適正に使用していくためにとても重要な課題です。私たちは、これまで知られている相互作用から最近問題となった相互作用まで幅広く情報を収集・解析し、機序解明のための研究に取り組んでいます。