学部長あいさつ

金井 直

人文学とは何でしょうか。一言でいえば、人間についての学問です。生きることを考える、考えることを生きる、そのような経験の体系です。信州大学人文学部は、哲学や歴史、文学・語学に加え、社会学や心理学もその教育研究の範囲とし、全体として、人間を多様な観点から幅広く捉え、深く学ぶためのプラットフォームを形作っています。

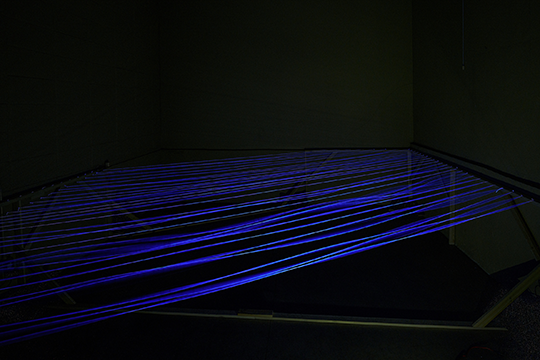

ところで、信州大学の場合、「人文学部」の英語訳はFaculty of Artsとなっています。このArtsはLiberal Arts、つまり古代ギリシアに起源をもつ自由学芸の意で、自由に生きるための技芸と解されますが、私は--私の専門が美術史学であるがゆえですが--そこにアート/芸術の含意もあえてくみとっておきたいと思います。というのも、芸術には多くの場合、表現・独自性とは別に、批判や観点変更、価値づけの力が具わっているからです。葛飾北斎の描線を、パブロ・ピカソの《ゲルニカ》を、ヨーゼフ・ボイスの「社会彫刻」を、草間彌生の〈無限の網〉を思い出してください。それらは常識や枠組みを問い直し、新たな価値を拓きます。ただの気晴らしや(一般的な意味での)趣味・教養には留まらないのです。同様の強みが、人文学というアーツにもあるのではないでしょうか。

私たちの日々の暮らしには、とかく習慣や習性、利害や合理性、経済性が働いて、近道や早道が選ばれがち。要は考える手間や立ち止まる時間を省いてしまうのですが、その結果として別の可能性や他の視点は失われがちです。コスパ、タイパの発想はパフォーマティヴでしょうか。ウイン-ウインの発想は外部の"敗者"を置き去りにしてはいないでしょうか。このことは実はとても大きな問題です。かつてのように社会全体がテクノロジーやメディアの進歩に支えられて統一的に前進できる時代であれば、「数は力」的なヴィジョンの集約や、選択・集中の成果もそれなりに期待されたでしょうが、今日のように複雑化・不安定化する社会や環境下では、私たちは予測困難な問題に絶えずさらされることになります。期待の地平はまったく不明瞭です。とすれば、むしろ方向転換や観点変更、他の可能性の余地を常に維持しておくことこそが持続可能性の支え、本質的な危機管理となるのではないでしょうか。ここにおいて人文学的な実践の意義と強みが明らかとなります。絶えず外に開かれ、常に他と交わりながら--近道・早道よりも廻り道です--人間を多様な観点から広く捉え、深く学ぶ術。それは学問の一方法を超えた生存の技術、サヴァイヴァル・アーツといっても過言ではありません。

つまり、人文学が結論や評価を急がない"遅い"学問であることには訳も価値もあるということです。となると、効能を語り急ぐこと自体、まったく人文らしくはない気もしますので、拙文もこのあたりまでといたしましょう。まずは一冊の本を試しに開く気分で、人文学部の学びに出会っていただければと思います。それがあなたの一生の探究につながるならば何よりです。幾世紀もの時を経た芸術が、今も私たちに感動を約束するように、人文学の力facultyが、あなたの生の実感を絶えず支え続けることを願っています。