しおはら よしのり

塩原 佳典

歴史学 准教授

研究分野 日本近現代史

現在の研究テーマ

1.19世紀後半から20世紀は、日本社会が大きく変動した時代です。徳川幕藩体制が動揺・解体、幕末維新変革期から文明開化期を迎えます。さらに日清・日露戦争などを契機とし、資本主義社会へと構造転換が進みました。このかんの変動を、地域社会における政治や文化、教育や生活を主題としてとらえ返すことが、私の研究課題です。

2.近代化は、人と人、あるいは地域と地域など、社会の諸関係に変化をうながしました。たとえば地域社会に公立病院を設置するとなったときに、設立や維持の費用を誰が、どのようなかたちで負担するのか。また高度な医療技術を修得した医師をどこから招へいするのか。それらの具体相を再構成することで、近代社会の特質について考察しています。

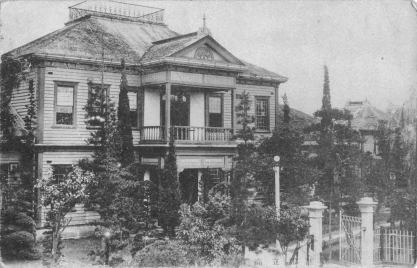

長野県諏訪郡にあった郡立病院の写真です(大正期に撮影)。設立されたのは明治前期で、半世紀以上にわたり地域医療を支えました。公立病院をめぐる動向から、地域社会における共同性の歴史を追究しています。

研究から広がる未来と将来の進路

ひとつの史料を共有し、そこに書かれている言葉からどれだけのことがらを「読む」ことができるか。着眼しだいで、同じ史料であっても複数の「読み」が引き出され、ひいては多彩な理解が浮かび上がる。こうした質の勉強を通して、社会のゆくえを見通す視座を鍛えたいと願っています。

主要学術研究業績

単著

・塩原佳典『名望家と<開化>の時代』京都大学学術出版会、2014年

共著

・川村肇、荒井明夫編著『就学告諭と近代教育の形成』東京大学出版会、2016年

主な論文

・塩原佳典「明治・大正期における郡域医療圏の持続」『日本史研究』第714号、2022年

・塩原佳典「明治初年の博覧会と地域社会」『国立歴史民俗博物館研究報告』第236号、2022年

・塩原佳典「史料を扱うこと」『ひとおもい』第6号、2024年

経歴

2008年、信州大学人文学部卒業。2013年、京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。日本学術振興会特別研究員PD、神戸松蔭女子学院大学や立命館大学などの非常勤講師、京都外国語大学講師、畿央大学准教授、新潟大学准教授を経て、2025年より現職。

| 研究者総覧 | 研究者総覧(SOAR)へリンク |

|---|