令和4年度「農林フィールド基礎実習」を実施しました

1.演習名

「農林フィールド基礎実習」

2.実習目的

農林業や緑地管理とかかわる植生や植物ついての基礎的素養と,調査・観察するための着眼点および方法を習得する。植物以外の野生生物や地形,河川などについても基礎的な知見を身につける。これにより,自然環境を多角的な視野でとらえる素養や,今後の各種フィールドでの活動に必要とされる地図読み能力と安全確保の意識も身につける。

3.実施日

令和4年10月1日・2日,8日・9日 4日間(土・日×2回)

4.実施場所

①10月1日・2日

信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター(AFC)

構内ステーション,農学部近郊(戸谷川)

②10月8日

箕輪ダム,東山山麓,箕輪町郷土博物館(上伊那郡箕輪町)

③10月9日

AFC手良沢山演習林,高烏谷(たかずや)山(伊那市~駒ヶ根市)

5.担当教員・講師

教員3名(荒瀬輝夫准教授,岡野哲郎教授,内川義行助教)

ティーチング・アシスタント2名(信州大学農学部4年生)

6.参加人数

2名

7.実習開催の経緯

令和4年度も,新型コロナウイルスに関する全国的な動向と長野県および信州大学の警戒レベルを注視しつつ,9月中旬の情勢を踏まえて開講を判断した。フィールドでの日帰りの内容で(参加者が宿泊する場合は学外宿泊施設を利用),少人数で3密にはならないので,感染予防対策を徹底する条件で開講が認められた。

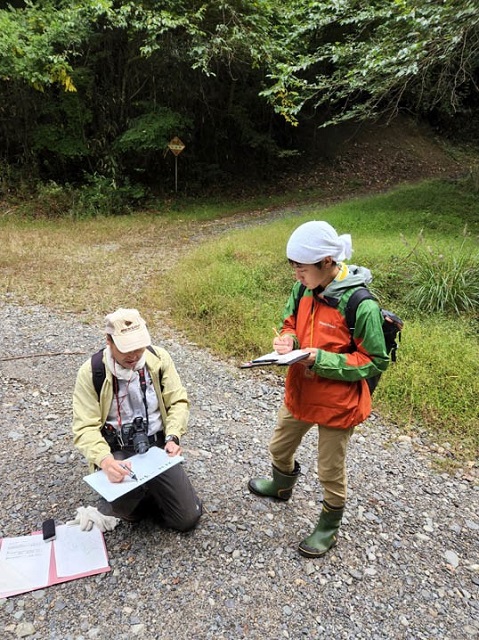

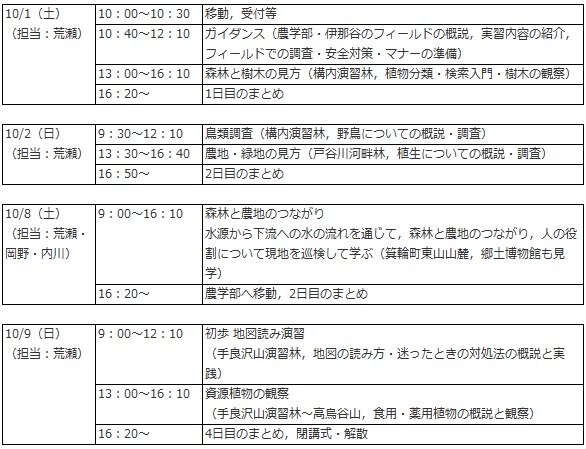

8.実習スケジュール

受講者向け「受講案内」(9月20日版)の授業計画を一部変更して実施した。

変更点は,4日目の「初歩 地図読み演習」と「資源植物の観察」の実習場所のみである。この日は天候が下り坂で,当初予定のAFC西駒演習林(中央アルプス山岳地帯の渓谷ぞい)は低温や土砂災害等が懸念されたため,当日朝の段階で,アクセス条件や万一の場合のインフラがより堅固な手良沢山演習林に変更した。また,午後には,最終日・最後の実習ということで,資源植物が豊富で山頂からの展望もよい高烏谷山(山頂近くまで車両通行可能な林道あり)に移動した。

9.成果と今後の課題・展望

(1)実習の成果

受講者は2名で,うち1名は体調不良で残念ながら2週目(10月8日・9日)を欠席することになったため,マンツーマンに近い少人数での実習となった。しかし,実習を通して受講者に緊張疲れや戸惑いや様子は見受けられず,最後まで熱心に聴講・実習に取り組んでいた。感染予防で注意喚起が必要になるような場面もなく,実習予定時間の短縮や休憩時間の延長などの措置も講じずに済んだ。これには,受講学生の前向きな姿勢や関心の深さと,アシスタントの本学学生(農学部4年生)のサポートの寄与も大きい。

なお,2週目欠席の1名については4日間のうち3日出席という扱いで成績評価を行うこととした。具体的には,10月2日の解散時に予習用の実習資料(3日目:森林と農地のつながり)を配布していたため,後日,担当教員と学生本人とで連絡を取り合い,3日目の実習参加を代替する措置として,資料をもとにした自習による課題レポートを作成・提出してもらった(レポートは充分なレベルでまとめられていると評価された)。残り1日(4日目)の代替措置については,実地でないと実習・体験ができない内容的のため困難であることを本人に説明し,了承してもらった。

(2)実習アンケート

実習アンケートについては,1名は4日目終了時に,2週目欠席の1名には課題レポートのやりとりの際に,開講内容についての評価や意見を受講者に記入・提出してもらっている(回答率100%)。しかし,回答者数が2名と少なく,内訳や意見などを分析的に見ることができないため,ここでは詳細は割愛することとする。

全体的な実習の評価として,それぞれの開講内容に「大変満足」「大変有益」という回答が目立ち,好評であったといえる。自由記述からは,(受講者にとっては専門外の)農林業や動植物などについて楽しく学べて理解でき,興味を喚起した様子が読み取れた。一方,実習に対する不満を思わせるような意見はとくに見受けられなかった。

(3)次年度に向けての課題・展望

今年度は開講4年目で,3年目までの成果や課題を踏まえ,実習の広報と受講者誘致を展開するところであったものの,新型コロナウイルス感染拡大により,身動きの取りにくい期間が長く続いた(長野県内のコンソーシアム大学向けにオンラインの実習紹介を1回実施したのみ)。また,緊急事態宣言は解除されて全国的に観光促進が進められたものの,信州大学農学部では演習林宿泊施設の利用停止と教室定員・バス定員を半減する規制が続いており,まだまだ受け入れ態勢として悩ましい状況にあった。その中で,今年度,大学院生のみであったものの着実に外部から2名の受講学生があった意義は大きく,今後に活かせるものと期待される。

ただし,後期授業期間の土・日に教職員や学生のマンパワーを傾注することを考えると,受講者数の実績が毎年1~3名と少ないことはやはり課題である。広報のしかたや開講時期などについて検討することが望まれる。