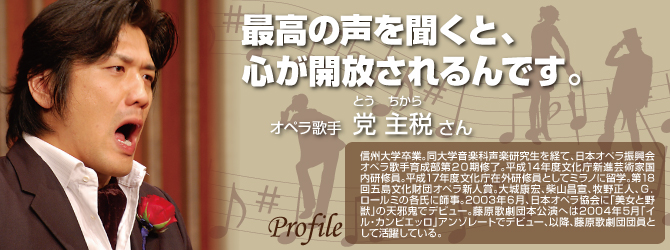

6月20日、教育学部(音楽教育分野)の卒業生を中心とした声楽グループ「アミーチ デル ベルカント」のオペラ「ラ・ボエーム」が長野市で上演された。主要キャスト、画家マルチェッロ役で出演した党主税さんは、日本のオペラ界で活躍するバリトン歌手。教育学部では心理学を専攻したという異色の経歴を持つ党さんに、大学院で声楽を学ぶ須田直之さんと共にお話を聞いた。

・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第64号より

◎オペラとの出会い

教育学部の3年生だった1995年12月、党さんは自宅でオペラ「カルメン」を何度も何度も繰り返し見ていた。初めて見る、オペラ、その歌い方と響く声…。ズドンと何かが落ちてきたような感動を味わった。

それまで全くオペラには縁がなかったが、歌は大好きで仲間と一緒にいつもギターを弾きながら演習室で歌っていたという。そんな党さんに、男性団員を捜していた、信大歌劇団の女子学生の一人が声をかけた。「党君、歌が好きなら一緒にオペラをやってみない?」そこで練習のためにと見たオペラが冒頭の「カルメン」だった。

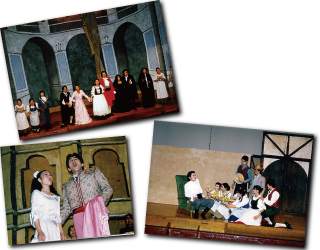

「『信大歌劇団』は、まったくの手作りオペラ。チラシ、新聞広告、舞台美術もすべて自分達でやりましたから、オペラを一から学ぶことができたんです」

党さんは、オペラに夢中になった。

◎手探りの道

オペラに出会ったその時から、この道を行こうと確信したが、オペラに関わって生きていくにはどうしたいいのかわからない。信大歌劇団の顧問、(故)大城康宏先生に相談すると「無理!音楽じゃ生活できない。歌は趣味で続けたらいい」と一蹴されてしまう。

あきらめきれない党さんは、まったく畑違いの専攻をしていた自分でも受験できる大学院を捜すが、うまくゆかない。結局はその熱意を買われて、大城先生のもとで声楽を学ぶことになった。発声法や歌唱法の指導を受けながら、先生と共に学会へ足を運び、たくさんのことを学んだ。密度の濃い研究生の生活は2年間で修 了。党さんは、もっとオペラに近づきたいと今度は「藤原歌劇団」のオペラ歌手養成所※を受験した。 ※日本オペラ振興会オペラ歌手育成部と同じ

◎オペラの世界へ

多くの団員が音楽大学や大学院で学んでくる中に、党さんの経歴は異色だったが、ヤル気は満々。「さあ、みんなについてこう!」と気合を入れて授業に臨むが、みんなの様子に疑問符が浮かんだ。「みんな本当にプロになりたいのか、オペラをやりたいのか?」周囲との温度差を感じることが度々あったという。そんなもどかしい思いを抱えながらも尊敬する師と出会い、研鑽を積んで、2年間のコースを無事卒業。準団員となり、藤原歌劇団の合唱団に所属した。

アルバイトをしながら勉強を続け、奨学金を得てイタリアへも留学。2004年には、ついに藤原歌劇団の本公演でソリストとしてデビュー。2回目の作品「チェネレントラ」のアリドーロを好演して以来、連続して本公演に出演するようになる。2008年には、第18回五島文化財団オペラ新人賞を受賞、現在は、存在感のある舞台姿と歌唱で観客を魅了し、今後の活躍を期待されている。

●信州大学教育学部を受験したきっかけは?

初めは、小学校から高校まで続けてきたサッカーの経験を活かして、体育系に進もうとしたのですが、やはり僕は「人」のことを勉強したいと思って、心理学のコースを探したんです。信州にはあこがれもありましたし、信州大学を受験しました。

●珍しいお名前ですが、何か由来があるのですか?

福岡市に父親の実家があり、そのあたりには「党」が多いんです。「主税」という名前は父親が、日立製作所の創設者の倉田主税さんの生き様に感銘を受けたか らだったと聞いています。いずれにしても苗字も含めてこの名前は、僕自身大変気に入っていて、ありがたい名前だなあと思っています。

●デビューしてから今まで、転機になったような出来事はありましたか?

「チェレネントラ」(ジョアキーノ・ロッシーニ作曲)という「シンデレラ姫」の話ですが、「アリドーロ」の役を歌った時のことですね。オーディションでなく初めての指名で、大舞台、しかも指揮はロッシーニ研究の第一人者ですから緊張しました。稽古中は、全然できていなくてだめでしたが、本番の時は、うまく 歌えたんです。極度の緊張を通りこして開き直った。自分が上手とか下手とか関係なくなったんですね。それは持てる力を最大限発揮できる状態でもあり、「ああ、本番ってこんなに落ち着くものなんだなあ」とも思えました。この時に「(実際の人生よりも)舞台の上のほうが自分らしくいられる」という感覚も得て、 その後は本番は怖くないから、それまでにどう準備しようかと考えるようになりました。

●オペラ歌手として、大切にしていることはどんなことですか?

公演の中では、お客さんも舞台の人も公演に関わっている全員のオーラ、生命力みたいなものを引き出せればと思っています。

いい声を出すと、ウワ~ってみんなの感覚が開いてくるのを感じるんです。大きな空気のうねりを感じさせる一体感。この瞬間がぼくにとって至福の時ですね。この瞬間を積み重ねていきたいという思いがあります。

●「いい声」とはどんな声ですか?

相手に届けようとしている声、届く声です。遠くでいい声がするのではなく、お客さんが眠いな…と思っても届くから起きてしまうような、お客さんと舞台の間の空気をつなぐ声です。イタリア人はよく、コローレ(色)がない声は出してもしょうがない、といいます。出ているはずなのに、届かない、空気が震えない声 のことです。そうではなく、空気がわんとゆれるような届く声が「いい声」。ほとんど技術的なことですが、全身が楽器となっていなければ出ない声ですね。五感からしみこんでいくような「声」になればいいと思っています。

●最後に読者へのメッセージをお願いします。

もし、勉強がしっくりこないことがあっても、ゆっくり考える時間があるのが大学生。自分の可能性を探してさまざまな経験を積んでください。信州なら都会とちがって、落ち着いて考えることができると思います。

●ありがとうございました。

平澤 敏弘さん(大学院理工学系研究科修了)

平澤 敏弘さん(大学院理工学系研究科修了)〝基本〟を追及し続けて頂点へ!

全日本弓道選手権大会で初優勝

神長 幹雄さん(人文学部卒)

神長 幹雄さん(人文学部卒)“現状分析”と全方位の視点から「山」を捉える

「ドキュメント御嶽山大噴火」を緊急出版

岡田 基幸さん(大学院工学系研究科博士後期課程修了)

岡田 基幸さん(大学院工学系研究科博士後期課程修了)「地域振興は夜明け前だ!」 上田市の産学連携の拠点 ARECを立ち上げから支える

白石 昌則さん(経済学部卒)

白石 昌則さん(経済学部卒)あの「生協の白石さん」の〝いま〟

信大卒、〝国民的生協職員〟にズームイン

山本健一さん(教育学部卒)

山本健一さん(教育学部卒)世界で活躍するトレイルランナー

アンドラ・ウルトラトレイル第2位!