材料加工学研究室

研究室概要

榊研究室では,機械材料と加工法の分野のうち,表面被覆(コーティング)法である溶射技術を中心に研究をしています。

本研究室の『コールドスプレーによるセラミック基板とアルミニウム皮膜の異材接合メカニズムの解明(2023年度)』の事業は,競輪の補助を受けて実施しています。

榊研究室

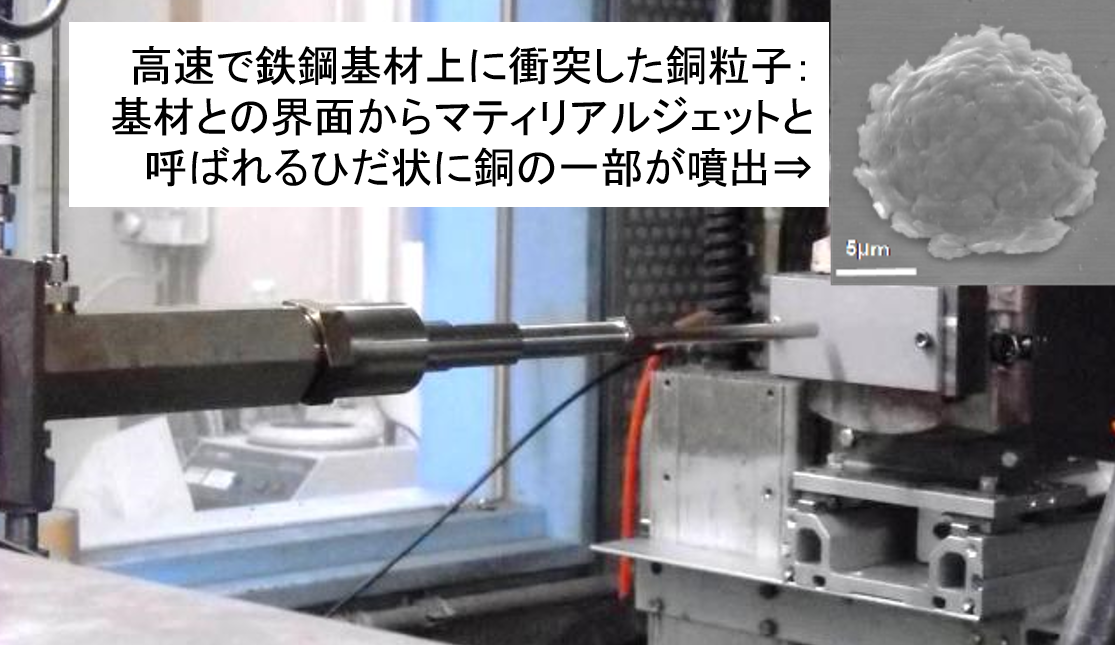

環境問題の解決策とも関連し、 機械の高性能化を図るため部材がますます過酷な環境下で使用され、 部材の外界との接点である表面の高機能化が重要となっています。 そこで、現在は厚膜形成が可能なコーティング技術である『溶射法』による 高機能皮膜の作製や新しい溶射プロセスである『コールドスプレー(Cold Spray:CS)法』を研究しています。 溶射は、材料、力学、熱流体力学などの多数の分野の知識を必要とし、 研究室では基礎的な研究から、企業との共同研究によって数多くのアプリケーション開発まで行っています。

-

機械部材の高機能化のための『コーティング技術(プロセスと材料)の開発』

新コーティング法を用いたCS技術国内パイオニアとしての技術開拓

コールドスプレー技術を学んでみませんか?

【研究から広がる未来】

榊研究室は、新しいコーティング法のCS技術の国内でのパイオニアであり、

基礎研究のほかに、新たな可能性を模索した企業との共同研究を精力的に行っています。

コールドスプレー法により

カーボンナノチューブ(CNT)を複合させた次世代のリチウム電池用のシリコン電極

新しい接合メカニズムを用いてセラミック基材を金属皮膜に組み合わせたパワーユニット

の開発を切り拓いています。

【卒業後の未来像】

自動車、造船、プラントや精密・医療機器などのメーカーに卒業生は就職しています。

研究テーマにとらわれず、自分の希望する分野を選択しておりますが、

研究室での基礎学力と現場適応力を身に着けて、企業で活躍しています。