山岳科学研究所では、毎年信州大学教員と学生が、上高地・槍・穂高地域の総合研究について取り組んでいます。上高地における研究フィールドは、中部山岳国立公園特別保護地区、国の特別天然記念物「上高地」、および国の特別名勝、そして国有林等に該当し、他にも各種の法規制の対象となっております。2025年度に研究拠点から研究所になり、本年度も「上高地研究連絡会」を2025年6月12日に松本キャンパスで開催しました。

野外での調査・研究に際して必要となる様々な手続きをはじめ、保全策や適正利用のあり方を考えるにあたり、日頃より本研究所の活動にご理解・ご協力をいただいている関係行政機関の皆様に研究成果や今後の研究計画等を説明し、ご助言やご指導を承る機会となっております。

野外での調査・研究に際して必要となる様々な手続きをはじめ、保全策や適正利用のあり方を考えるにあたり、日頃より本研究所の活動にご理解・ご協力をいただいている関係行政機関の皆様に研究成果や今後の研究計画等を説明し、ご助言やご指導を承る機会となっております。

はじめに本研究所長の東城幸治教授による研究所長挨拶、および山岳科学研究所(今年度からは、新設の「社会実装研究クラスター」傘下への配置換え)が置かれている状況や研究所の最近の話題について紹介がありました。

はじめに本研究所長の東城幸治教授による研究所長挨拶、および山岳科学研究所(今年度からは、新設の「社会実装研究クラスター」傘下への配置換え)が置かれている状況や研究所の最近の話題について紹介がありました。2024年度から採択されている文科省の概算要求事業・プロジェクトについて、気候変動時代における山岳研究の重要性などが評価いただけたことや、脆弱で絶妙なバランスのもとに成立している高山帯の生態系は、気候変動の影響を最も受けやすいともされていることから、ひきつづき山岳気象の観測、高山動植物の動態などについてのモニタリングを継続するとともに、国際連携にも注力していく計画が説明さ

れました。また研究データの共有・活用にも積極的に取り組むとの説明がありました。

渡邉修 准教授

渡邉修 准教授 『上高地における地理情報システムを活用した

雑草発生マップ・LPWAマップの活用』

雑草発生マップを活用した外来植物の現状や集めたセンサー情報について紹介していただきました。また長距離通信規格LPWA電波網を活用した調査方法や今後の運用について説明をしていただきました。

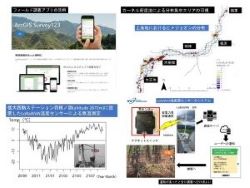

西村基志 特任助教

西村基志 特任助教 『上高地における気象・積雪観測とその現状』

山岳地域での気象、積雪観測に基づく環境モニタリングの結果を基に、周囲の地形と気圧配置から考察した上高地の積雪深分布の特徴について説明していただきました。また、観測地点やデータについては海外との比較についてもお話いただきました。

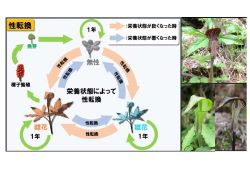

総合医理工学研究科 前田夏樹 /高橋耕一 教授

総合医理工学研究科 前田夏樹 /高橋耕一 教授 『上高地地域におけるユモトマムシグサ群の分布』

性転換をするという特徴を持っているテンナンショウ属の植物について紹介していただきました。またユモトマムシグサ近縁群の中部山岳域周辺の分布の特徴と、その分布がどのように決まっているのかを生育地の環境条件から探る研究についてお話いただきました。

総合理工学研究科 土橋彩加

総合理工学研究科 土橋彩加 『上高地の哺乳類間の接近行動:

ニホンザルとホンドギツネの事例より』

冬期にみられたニホンザルとホンドギツネの接近事例について説明をしていただきました。ホンドギツネがニホンザルに接近した時に発するニホンザルの警戒音についてなど、それぞれの行動についてお話いただきました。

各行政機関の皆様からはそれぞれの研究発表の後にご質問いただきました。また松本市(アルプスリゾート整備本部)からは、今年度に予定されている上高地内での建設事業や文化財管理団体指定を受けて準備中の「保存活用計画」に関する現状を報告いただきました。