山岳科学研究拠点では毎年信州大学教員と学生が、上高地・槍・穂高地域の総合研究について取り組んでいます。上高地における研究フィールドは、中部山岳国立公園特別保護地区、国の特別天然記念物「上高地」、および国の特別名勝、そして国有林等に該当し、他にも各種の法規制の対象となっております。この研究連絡会は、基礎研究を行うに際して必要となる様々な手続きをはじめ、保全策や適正利用のあり方を考えるにあたり、日頃より本研究拠点の活動にご理解・ご協力をいただいている関係行政機関の皆様に研究成果や今後の研究計画等を説明し、ご助言やご指導を承る機会となっております。本年度も「上高地研究連絡会」を2024年6月19日に松本キャンパスで開催しました。

はじめに本研究拠点長の東城幸治教授による拠点長挨拶、および山岳科学研究拠点が所属する先鋭領域融合研究群が置かれている状況や研究拠点の最近の話題について紹介させていただきました。

文科省の概算要求プロジェクトに採択され(今年度から5年間)、気候変動時代における山岳研究の重要性などが評価いただけたことや、脆弱で絶妙なバランスのもとに成立している高山帯の生態系は、気候変動の影響を最も受けやすいともされていることから、ひきつづき山岳気象の観測、高山動植物の動態などについてのモニタリングを継続するとともに、国際連携にも注力していく計画が説明されました。また、研究データの共有・活用にも積極的に取り組むとの説明がありました。

文科省の概算要求プロジェクトに採択され(今年度から5年間)、気候変動時代における山岳研究の重要性などが評価いただけたことや、脆弱で絶妙なバランスのもとに成立している高山帯の生態系は、気候変動の影響を最も受けやすいともされていることから、ひきつづき山岳気象の観測、高山動植物の動態などについてのモニタリングを継続するとともに、国際連携にも注力していく計画が説明されました。また、研究データの共有・活用にも積極的に取り組むとの説明がありました。

《研究発表》

宇佐美真一 特任教授

宇佐美真一 特任教授

「北アルプス・八ヶ岳での高山蝶の調査と保全活動」

地球温暖化の影響を受けやすい高山帯にのみ生息する蝶の現在の状況や調査・解析方法、調査結果、保全対策についての紹介をしていただきました。

岩田拓紀 准教授

岩田拓紀 准教授

「山岳域ハイマツ生態系と大気間の水蒸気,二酸化炭素交換」

生態系のCO2交換を連続的に測定できる渦相関法についての説明があり、山岳域ハイマツ生態系にて測定された6年間の気象とCO2交換量の変化や環境変化によるのCO2の吸収量の変化について紹介していただきました。

常盤哲也 准教授

常盤哲也 准教授

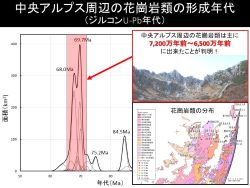

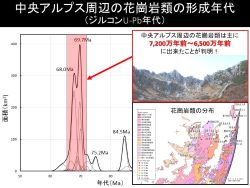

「中央アルプスに分布する花崗岩類の形成年代」

東アジアスケールの火山活動やその変化から、中央アルプスに分布する基盤岩(花崗岩類)の形成時期について紹介していただきました。また、ジルコニウムから形成されている鉱物粒子のジルコンから年代を測定する方法についても説明をしていただきました。

竹中將起 特任助教

竹中將起 特任助教

「DNAから紐解く上高地の冬季ニホンザルの採餌 -上高地に棲息する水生生物の網羅的調査結果と合わせて-」

世界的に珍しい雪山で生息する霊長類である上高地のニホンザルの研究について紹介していただきました。排泄物からDNAを検出してニホンザルが冬季に何を食べているのか? それに基づく群れごとの行動について、DNAメタバーコーディングを用いた研究を紹介していただきました。

各行政機関の皆様からはそれぞれの研究発表の後にご質問いただき、北アルプス全域での完了した改修工事の報告、高山植物の保護活動、シカの捕獲調査等についてご説明いただきました。

文科省の概算要求プロジェクトに採択され(今年度から5年間)、気候変動時代における山岳研究の重要性などが評価いただけたことや、脆弱で絶妙なバランスのもとに成立している高山帯の生態系は、気候変動の影響を最も受けやすいともされていることから、ひきつづき山岳気象の観測、高山動植物の動態などについてのモニタリングを継続するとともに、国際連携にも注力していく計画が説明されました。また、研究データの共有・活用にも積極的に取り組むとの説明がありました。

文科省の概算要求プロジェクトに採択され(今年度から5年間)、気候変動時代における山岳研究の重要性などが評価いただけたことや、脆弱で絶妙なバランスのもとに成立している高山帯の生態系は、気候変動の影響を最も受けやすいともされていることから、ひきつづき山岳気象の観測、高山動植物の動態などについてのモニタリングを継続するとともに、国際連携にも注力していく計画が説明されました。また、研究データの共有・活用にも積極的に取り組むとの説明がありました。《研究発表》

宇佐美真一 特任教授

宇佐美真一 特任教授「北アルプス・八ヶ岳での高山蝶の調査と保全活動」

地球温暖化の影響を受けやすい高山帯にのみ生息する蝶の現在の状況や調査・解析方法、調査結果、保全対策についての紹介をしていただきました。

岩田拓紀 准教授

岩田拓紀 准教授「山岳域ハイマツ生態系と大気間の水蒸気,二酸化炭素交換」

生態系のCO2交換を連続的に測定できる渦相関法についての説明があり、山岳域ハイマツ生態系にて測定された6年間の気象とCO2交換量の変化や環境変化によるのCO2の吸収量の変化について紹介していただきました。

常盤哲也 准教授

常盤哲也 准教授「中央アルプスに分布する花崗岩類の形成年代」

東アジアスケールの火山活動やその変化から、中央アルプスに分布する基盤岩(花崗岩類)の形成時期について紹介していただきました。また、ジルコニウムから形成されている鉱物粒子のジルコンから年代を測定する方法についても説明をしていただきました。

竹中將起 特任助教

竹中將起 特任助教「DNAから紐解く上高地の冬季ニホンザルの採餌 -上高地に棲息する水生生物の網羅的調査結果と合わせて-」

世界的に珍しい雪山で生息する霊長類である上高地のニホンザルの研究について紹介していただきました。排泄物からDNAを検出してニホンザルが冬季に何を食べているのか? それに基づく群れごとの行動について、DNAメタバーコーディングを用いた研究を紹介していただきました。

各行政機関の皆様からはそれぞれの研究発表の後にご質問いただき、北アルプス全域での完了した改修工事の報告、高山植物の保護活動、シカの捕獲調査等についてご説明いただきました。