FDについて

高等教育研究センター報告会「アメリカの大学における学習支援と日本の大学での適用可能性」を開催しました。

2025.02.27

報告会の模様(話者は松宮講師)。

報告会の模様(話者は松宮講師)。

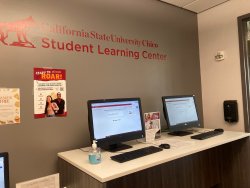

カリフォルニア州立大学チコ校のStudent Learning Centerのエントランス。利用者はまずここで受け付けをする。

カリフォルニア州立大学チコ校のStudent Learning Centerのエントランス。利用者はまずここで受け付けをする。

カリフォルニア州立大学サクラメント校のPeer and Academic Resource Center。図書館の中にあり、教員やチューター学生の居室、学習スペースが用意されている。

カリフォルニア州立大学サクラメント校のPeer and Academic Resource Center。図書館の中にあり、教員やチューター学生の居室、学習スペースが用意されている。

2025年2月12日(水)に本学附属中央図書館(&オンライン)にて、「アメリカの大学における学習支援と日本の大学での適用可能性」と題した報告会を実施しました。この報告会では、本センターの松宮慎治講師と教学IR室の古畑翼助教が昨年実施した、アメリカの大学における学習支援の現地視察の模様を報告しました。両名は2024年11月20日~23日にカリフォルニア州立大学チコ校と同サクラメント校を訪問し、両校にて行われているSupplemental Instruction(以下、「SI」)の取り組みを主な関心として、現地のスタッフや学生に対するインタビューやセッションの見学を行いました。

SIは米国で発展してきた、難易度の高い大学の授業において、学生の成績と定着率の向上を目的とした学習支援プログラムで、既に科目を修得した「SIリーダー」(学生)が授業外でセッション(補習授業のようなもの)を行います。SIのほか、科目チューター(Subject Tutoring)、ライティングセンター(Writing Center)、教室内チューター(Embeded Tutoring)など、授業内外でさまざまな立場の学生チューターが学習支援に携わっています(※)。学生が学生を支援することにより、利用者にとって居心地の良い"Comfortable Base"な学習コミュニティを形成することに貢献しています。また、スーパーバイザーやコーディネーターと呼ばれるスタッフがチューターの採用や訓練、評価などに関わっています。

※科目チューター(Subject Tutoring)...毎週1時間、教員が推薦するピアチューターのチュータリングを受けられるプログラム。

※ライティングセンター(Writing Center)...レポートやエッセイの書き方についてチューターが個別に指導する。「ヒントは出すが答えない」をモットーに、チューターが不要になることを理想としている。

※教室内チューター(Embeded Tutoring)...教員と連携し、学生が授業内容を理解する手助けをする。授業外に勉強会を開くことも許される。

アメリカにおける事例を参考に、日本の学習支援を改善するにあたっては、日米の異なる文脈を考慮する必要があります。例えば、「ハイリスク」の焦点の違い(日本では、学習の「ハイリスク」は授業よりも学生に焦点化されてきた)や、日米の学生が持つ「良い成績を取ること」に対するモチベーションの違い、リメディアル教育に対する印象の違い(補習を受けている学生は、アメリカでは「熱心な学生」と見なされるが、日本では「できない学生」と見なされるリスクがある)などです。SIリーダーになることのインセンティブ(将来のキャリアへの寄与)や、スーパーバイザー・コーディネーターなどの専門職の存在といったインフラの違いも、日本にはないアメリカの先進的な点でしょう。一方、「成績の良い学生はSIに参加している」というイメージがステークホルダー間で共有されていない日本では、SI(あるいはその他の学習支援)に参加することの効果をアピールする必要があり、そのことがかえってIRを活用したエビデンスベースの学習支援を推し進めることにつながるという強みもあります。

報告会は対面で行うとともにZoomでリアルタイム配信を行い、各キャンパスから教職員・学生総勢30名程度が参加しました。最後にディスカッションの時間を設けると、参加者からは、次のような質問が寄せられました。

-

・何名くらいのスタッフや学生がいるのか?

-

・学修支援センターの予算をどのように、どこから確保しているのか?

-

・「日本では『ハイリスクな学生』に着目し、アメリカでは『ハイリスクな授業』に着目する傾向が強い」という発言があった。アメリカでは「ハイリスクな学生」のことはどのように考慮しているのか?

最後に、現地視察を受け入れてくださったカリフォルニア州立大学チコ校Student Learning Center、サクラメント校のPeer and Academic Resource Centerをはじめとするスタッフ、学生の皆さま、また今回の報告会開催にご協力くださった本学附属中央図書館の皆さまに御礼を申し上げます。

文責:古畑翼(教学IR室 助教[UEA])

- 関連資料・関連サイト

前の記事へ | 活動報告一覧のトップに戻る | 次の記事へ