イメージマップによる里地・里山の認知・利用領域と有用植物認知度の世代間比較 【地域】 飯田市上村 下栗地区

はじめに

本来、里地・里山とは長期間における人間の利用により維持されてきた二次的な自然環境である。しかし、それらの大半を占め、生活基盤の空洞化や、高齢化・過疎化が進む中山間地域において、まさに失われつつある地域固有の里地・里山の持続的利用に関する知識・技術や、その次世代への継承に関する問題提起は少ない。そこで本研究では世代間の1)里地・里山の認知および利用範囲と2)有用植物とその自生環境に関する知識との関係を比較分析することで、現代の中山間地域における里地・里山の持続的な環境利用技術の継承に関する課題を整理することを目的とした。

方法(調査地)

里地・里山の環境を持続的に維持するには、居住者の継続的な保全・管理が不可欠とである。特に農山村における高齢・過疎化が深刻化する中で、近隣に住みながら、故郷の農山村を将来的に相続する可能性がある後継者層への里地・里山の保全・利用に関する知識や体験の継承は重要な課題である。

調査対象地は、景観、生物多様性、人の営みの3要素から「にほんの里100選」に選定された長野県飯田市上村下栗地区とした。本地区は、標高1000mの急傾斜地に開かれた集落であり、伝統的な二度芋と呼ばれる郷土固有種の保全や、重要無形民族文化財『霜月祭り』などの神楽も有名な地区である。

(1)里地・里山の認知および利用範囲の比較

本調査では、住民の集落の里地・里山に対する意識や、イメージを面的に把握する方法として、『イメージマップ(スケッチ)』を用いた。

(2)有用植物の認知度の比較

本調査では、実際の花実のカラー写真が1種ごとに掲載された長野県の薬草図鑑の117種の植物をカード状に例示して、その認知度を調査した。認知度は、3点:地区内で生育場所も知っている(いた)、2点:地区内で見たことはある(場所まではわからない)、1点:名前や、植物は知っている(地区内にある/あったかどうかは不明)、0点:全く知らないという4段階で集計した。

本調査では世代間の比較が目的なので、小学校跡地の宿泊施設(ロッジ)を運営する世帯で、近隣の飯田市から長男が定期的にロッジを手伝いに訪れる父70才、母69才と飯田市在住の長男44才の一家を対象とした。世帯主の男性(70才)は、猟暦40年と周辺の里山に環境に詳しく、定期的に民宿を手伝う飯田市在住の長男(44歳)もロッジで提供する山菜等に関心を持っており、調査対象として最適と判断した。なお、静岡市在住の次男(41才)には、里地・里山のイメージマップの調査のみご協力いただいた。

結果と考察

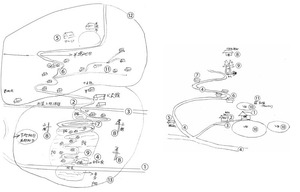

図1-1 自由記述法による父母世代の集落環境のイメージマップ 左:父70才

図1-1 自由記述法による父母世代の集落環境のイメージマップ 左:父70才

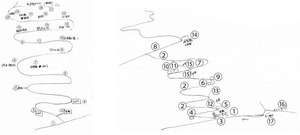

図-2 自由記述法による後継者層の集落環境のイメージマップ 左:長男44才 右:次男41才

図-2 自由記述法による後継者層の集落環境のイメージマップ 左:長男44才 右:次男41才

分析の結果、中山間地域における、ある一家の世代間での里地・里山の持続的な環境利用技術の認知に関して以下のことが整理できた。

1)将来的に地区内の農林地を相続する後継者では、農地、森林を集落の生活環境、生産環境として認識できていない(図-1,2)。2) 父母でも地区内の大部分を占める森林の面的な認知が乏しく、これらの人工林との日常的な関わりが希薄化している(図-1,2)。3) 父母世代、特に父親(70歳)の行動エリアと有用植物の採取経験エリアが広範囲なのに対して、地区外に居住する後継者層は、非常に狭い里地・里山

の利用経験しかない。4) 集落の認知範囲や、その情報量が豊富な父親が、最も有用植物に関する知識も豊富であり、逆に、集落の認知範囲が小さく、その利用範囲が狭い母と長男は、有用植物の自生環境や、使用例などの知識が父親に比べると乏しい状態にある(表-1)。5)有用植物の認知が、地区内に自生植物の増減に対する関心の高さと関連している。以上から、失われつつある里地・里山の植物等の生物多様性保全には、その種の価値を伝統的な植物資源の利用技術とともに次世代に引き継いでいく取り組みも重要であることが示唆された。

今後の方針と計画

本調査は、地区の後継層の集まりである「下栗拾五楽坊」にける地元学のプログラムとして地域の後継者にもご協力いただくことになった。今後は、松島准教授らとも連携し、大鹿村での同様の調査の展開も企画している。

成果

著書: 信州大学山岳科学総合研究所編 (2010) 山と建築Vol.2『里山の再生とその未来』イメージの中の里地・里山とエコロジカルな気候景観の評価(分担執筆) p18-25 ISBN-10: 4904570197

研究者プロフィール

| 教員氏名 | 上原 三知 |

|---|---|

| 所属分野 | 農学部 森林科学科 |

| 所属学会 | 人間・環境学会、環境情報科学、日本建築学会、エントロピー学会、日本造園学会 |

| SOAR | 研究者総覧(SOAR)を見る |

| 他の研究 | エコロジカル・プラニング手法による地域計画と、伝統的な植生・土地利用パタンとの比較による綜合的な地域景観の抽出とその評価 / 生物多様性の保全・再生を考慮した里地里山の景観保全管理計画の構築 |

| 教員氏名 | 北村 嘉邦 |

|---|---|

| 所属分野 | 農学部 プロジェクト研究推進拠点 |

| SOAR | 研究者総覧(SOAR)を見る |

| 他の研究 | 中山間地域に分布する新規鑑賞植物の探索と地域資源としての利用 |

| 教員氏名 | 松島 憲一 |

|---|---|

| 所属分野 | 大学院農学研究科 機能性食料開発学専攻 機能性食料育種学 |

| 兼担研究科・学部 | 大学院総合工学系研究科 生物食料科学専攻 生物・生命科学 |

| 所属学会 | 日本香辛料研究会、園芸学会、日本育種学会、日本熱帯農業学会 |

| SOAR | 研究者総覧(SOAR)を見る |

| 他の研究 | ブータン王国山間地域の農村における在来作物・野生植物の持続的利用 / 長野県中山間地域における伝統作物の遺伝的多様性の解明とその保全研究 |

| 教員氏名 | 大井 美知男 |

|---|---|

| 所属分野 | 農学部 食料生産科学科 植物資源生産学 |

| 兼担研究科・学部 | 大学院総合工学系研究科 |

| 所属学会 | 園芸学会、日本育種学会、生物環境調節学会、長野県園芸研究会 |

| SOAR | 研究者総覧(SOAR)を見る |

| 他の研究 | 伝統野菜'下栗芋'のウイルスフリー維持のための種イモ選抜法 |