神経難病学

テーマ9:核酸医薬を用いた歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症(DRPLA)の治療薬開発

歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症(Dentatorubral-pallidoluysian atrophy, DRPLA)は、常染色体顕性遺伝形式をとるポリグルタミン病の一つであり、脊髄小脳変性症に分類されます。日本においては他国と比べて相対的に患者数が多いとされますが、人口100万人あたり2〜7人程度とされ、依然として「超希少疾患(ultra-rare disease)」に分類される極めて稀な疾患です。

小児期発症例ではてんかんや精神運動発達の遅れ、成人期発症例では小脳失調や不随意運動、認知機能障害が主症状となり、患者・家族のQOLに深刻な影響を及ぼします。また、遺伝性疾患であることから、発症前の段階から心理的・社会的負担も大きいことが知られています。

現在のところ、病態の進行を根本的に抑制または停止させる治療薬は存在せず、対症療法が中心です。そのため、有効な疾患修飾治療(disease-modifying therapy)の確立が長年にわたり強く求められてきました。

私たちは遺伝子発現抑制を目的とした「核酸医薬(small interfering RNA, siRNA)」を用いたDRPLAに対する治療薬の開発に取り組んでおり、現在、siRNA治療薬開発の世界的リーディングカンパニーと共同研究を進めています。

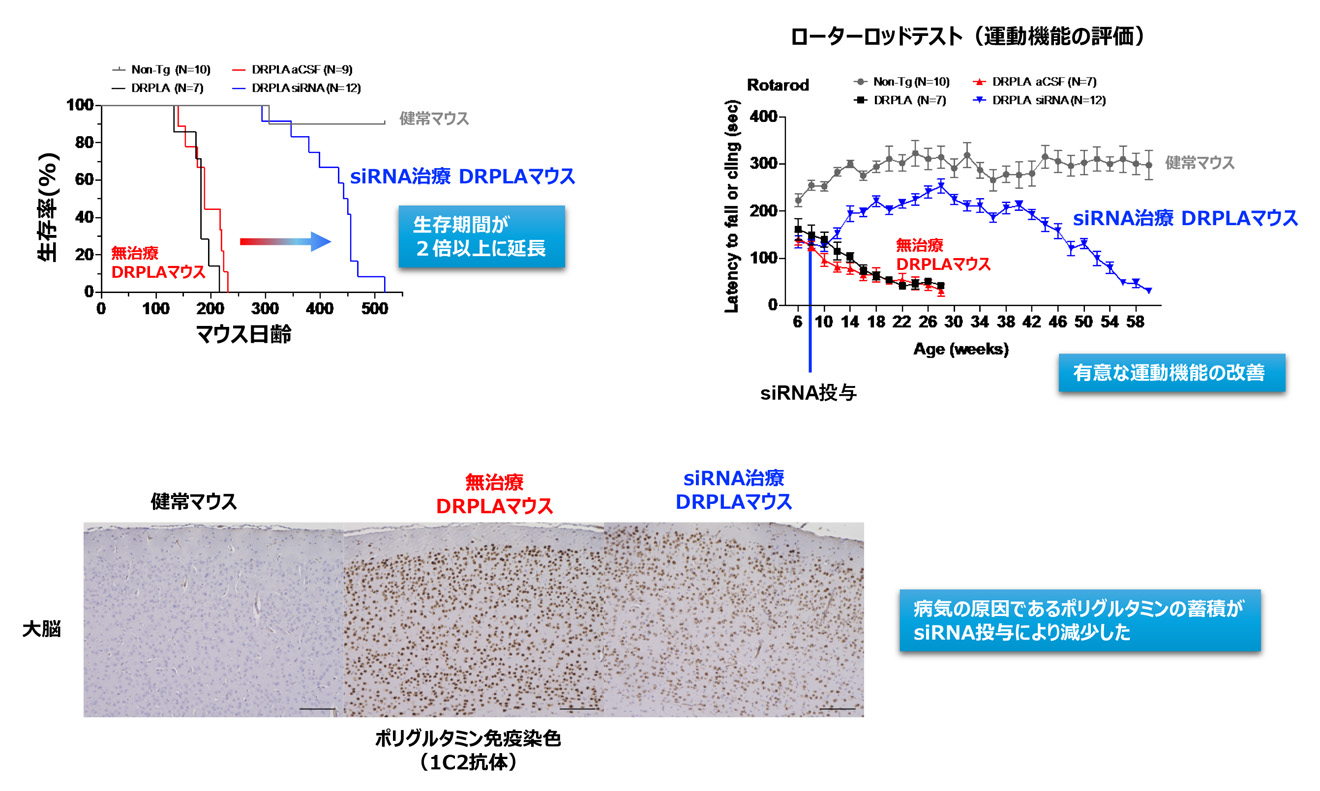

これまでの研究において、DRPLAモデルマウスに対して原因遺伝子(ATN1遺伝子)を標的とするsiRNAを脳室内に投与したところ、脳内における変異遺伝子の発現を約80%抑制し、生存期間の有意な延長、運動機能の改善、ならびに病因であるポリグルタミンの蓄積の減少が確認されました(下図)。

このような顕著な改善効果を示した治療法はこれまでに報告がなく、本治療戦略は極めて有望な疾患修飾アプローチであると考えられます。

現在、我々は非臨床試験段階における有効性および安全性データの集積を進めており、数年以内の臨床試験開始を目指して研究を推進しています。

テーマ10:神経難病患者の在宅療養支援体制の構築

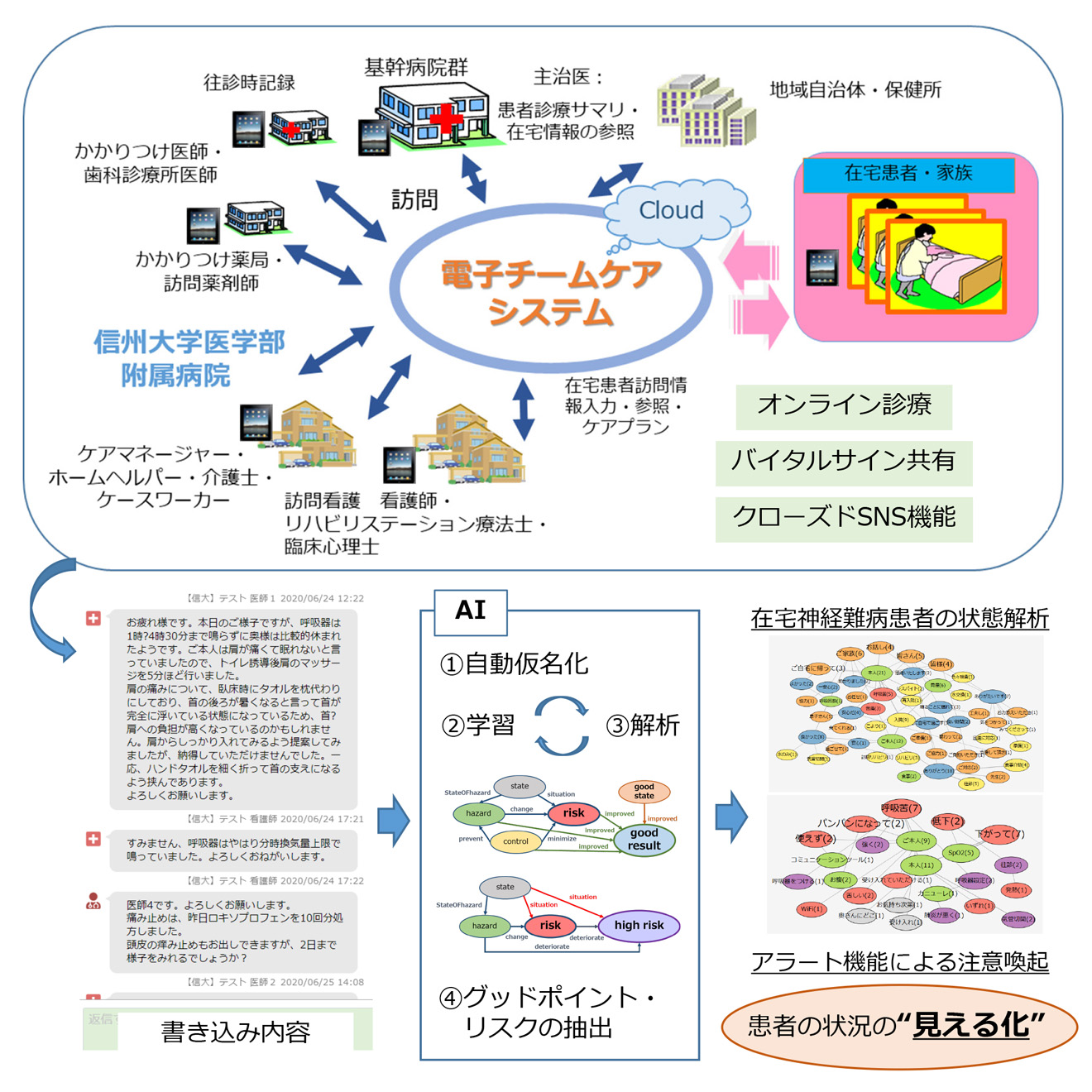

長野県で神経難病患者さんが安心して生活できる様、診断から治療、在宅療養まで、医療、介護、福祉、就労など様々な課題に対し、長野県難病診療連携拠点病院、長野県難病相談支援センターの一員として連携体制の構築を図っています。

当科医師が“長野県難病診療連携コーディネーター”を務めており、県内の医療機関等によるネットワークの整備と難病患者の安定した療養生活の確保を図る役割を担っています。また、訪問診療、難病相談、コミュニケーション機器貸出なども行っています。

さらに、多施設・多業種で患者情報を共有できる患者情報共有システムの運用しており、オンライン診療や関係者間の情報共有、患者さん・ご家族からの相談対応に活用しています。システム内の書き込み内容をAI解析し、在宅療養におけるリスク、グッドポイントを抽出し、アラート機能を追加し、神経難病患者の在宅での状態を“見える化”する研究を進めています。

代表的な業績

- Hineno A, Nakamura A, Shimojima Y, Yoshida K, Oyanagi K, Ikeda S. Distinctive clinicopathological features of 2 large families with amyotrophic lateral sclerosis having L106V mutation in SOD1 gene. J Neurol Sci. 319:63-74, 2012

- 日根野 晃代, 小栁 清光, 中村 昭則, 下島 吉雄, 吉田 邦広, 池田 修一. SOD1遺伝子L106V変異家族性筋萎縮性側索硬化症における下部尿路機能障害の発現時期と排尿神経機構の病理所見. 臨床神経. 56:69-76, 2016

- 日根野 晃代.ICTを活用した難病患者に対する在宅医療支援~患者情報共有システムとオンライン診療~.難病と在宅ケア. 26;6:38-42, 2020

- 日根野 晃代.難病支援における患者情報共有システムとオンライン機能の活用.難病と在宅ケア. 27;1:20-23, 2021

- Hineno A, Oyanagi K, Yoshida T, Sakai Y, Kanno H, Sekijima Y. Spread of vimentin-immunoreactive cells within the plaque-like lesion in the spinal anterior horn of a patient with post-poliomyelitis syndrome. Neuropathology. 41:406-411, 2021

- 日根野 晃代.ICTを用いた難病支援~医師の立場より~.難病と在宅ケア. 28;1:34-37, 2023

- 日根野 晃代.難病診療連携コーディネーターと難病相談支援センターによる継続的な神経難病患者支援体制構築の試み.難病と在宅ケア. 30;7:14-17, 2024

テーマ11:特発性小脳失調症(idiopathic cerebellar ataxia, IDCA)の疫学研究

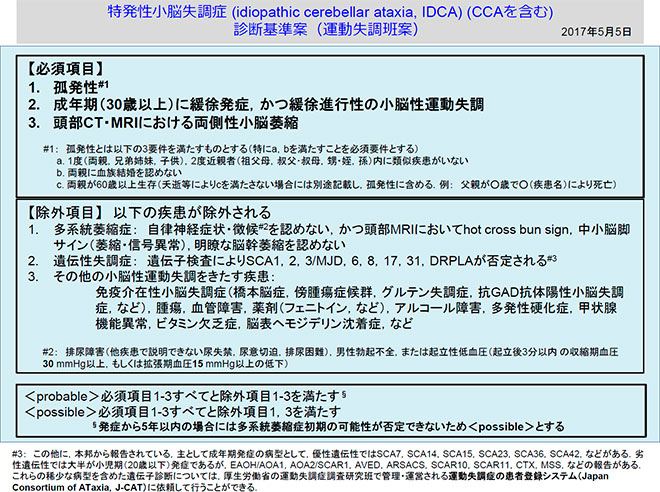

脊髄小脳変性症(spinocerebellar degeneration, SCD)は孤発性と遺伝性に大別され、前者には皮質性小脳萎縮症(cortical cerebellar atrophy, CCA)とオリーブ橋小脳萎縮症(olivopontocerebellar atrophy, OPCA)が含まれています。OPCAは多系統萎縮症(multiple system atrophy, MSA)の一型(MSA-C)として国際的な臨床診断基準が整備されていますが、CCAは疾患特異的な症候、バイオマーカーがなく、除外診断に頼らざるを得ません。その中には発症早期のMSA、遺伝性失調症、続発性失調症などの除外診断が十分になされていない症例も含まれ、現状のCCAは多様な疾患群の集合体と考えられています。

そこで「運動失調症の医療基盤に関する調査研究班」では、CCAの実態を明らかにするために神経病理学的な診断名であるCCAに代わる臨床的な疾患概念・名称として、特発性小脳失調症(idiopathic cerebellar ataxia, IDCA)を提唱し、診断基準案を作成しました。(図)

この診断基準をもとに、2018年から2023年にかけてprobable IDCA例の全国実態調査を行いました。並行して2020年よりAMED難治性疾患実用化研究事業「脊髄小脳変性症の治療法開発に直結するエビデンス創出研究」においてIDCAの自然歴調査を現在行っております。孤発性SCDの診断に際して上記のIDCA診断基準をご活用頂くとともに、同診断基準に合致する患者さんを診療されている先生方におかれましては、この疾患の実態を更に明らかにすべく、上記自然歴調査にもご協力いただければ幸いです。

代表的な業績

- Yoshida K, Kuwabara S, Nakamura K, Abe R, Matsushima A, Beppu M, Yamanaka Y, Takahashi Y, Sasaki H, Mizusawa H; Research Group on Ataxic Disorders. Idiopathic cerebellar ataxia (IDCA): Diagnostic criteria and clinical analyses of 63 Japanese patients. J Neurol Sci. 2018 Jan 15;384:30-35

テーマ12:脳卒中、神経難病に対するロボットリハビリテーション

信州大学繊維学部にて開発されたロボティックウェアcurara®を脳卒中、脊髄小脳変性症の患者さんに用い、即時効果やリハビリテーション効果を検証する特定臨床研究を鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院との共同で行ってきました (臨床研究実施計画番号: jRCTs032180163, jRCTs032180164, 関連リンク: https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCTs032180163, https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCTs032180164)。

また、2022年より信州大学医学部附属病院リハビリテーション科にHAL®医療用下肢タイプが導入されました。同機器の保険適応となっている10疾患はいずれも当科の対象疾患であり、積極的にロボットリハビリテーションを提供しています。一方、臨床研究としては2024年から同機器を遺伝性ATTRアミロイドーシスの患者さんに用い、リハビリテーション効果を検討する特定臨床研究を行っています(臨床研究実施計画番号: jRCTs032240462, 関連リンク: https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCTs032240462)。遺伝性ATTRアミロイドーシスの患者さんでHAL®医療用下肢タイプを用いたリハビリテーションにご関心のある方は当科までご連絡ください。

代表的な業績

- Miyagawa D, Matsushima A, Maruyama Y, Mizukami N, Tetsuya M, Hashimoto M, Yoshida K. Gait training with a wearable powered robot during stroke rehabilitation: a randomized parallel-group trial. J Neuroeng Rehabil. 2023,20;54.

- Matsushima A, Maruyama Y, Mizukami N, Tetsuya M, Hashimoto M, Yoshida K. Gait training with a wearable curara® robot for cerebellar ataxia: a single-arm study. Biomed Eng Online. 2021.20;90.

- Tsukahara A, Yoshida K, Matsushima A, Ajima K, Kuroda C, Mizukami N, Hashimoto M. Effects of gait support in patients with spinocerebellar degeneration by a wearable robot based on synchronization control. J Neuroeng Rehabil. 2018,19;84.

- Mizukami N, Takeuchi S, Tetsuya M, Tsukahara A, Yoshida K, Matsushima A, Maruyama Y, Tako K, Hashimoto M. Effect of the Synchronization-Based Control of a Wearable Robot Having a Non-Exoskeletal Structure on the Hemiplegic Gait of Stroke Patients. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2018,26;1011-1016.

- Matsushima A, Yoshida K, Genno H, Ikeda SI. Principal component analysis for ataxic gait using a triaxial accelerometer. J Neuroeng Rehabil. 2017, 2;14(1):37.

- Matsushima A, Yoshida K, Genno H, Murata A, Matsuzawa S, Nakamura K, Nakamura A, Ikeda S. Clinical assessment of standing and gait in ataxic patients using a triaxial accelerometer. Cerebellum Ataxias. 2015, 6;2:9.