プロジェクト紹介

信州大学は、科学技術振興機構(JST)「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」に採択されました。このプログラムは、国として博士学生を支援し、我が国の科学技術・イノベーションに貢献する人材を育成するものです。本学は下記プロジェクトにより、年間45名(2025年、2026年は54名)の優秀な博士学生に対して、キャリアパスの形成ができる教育と、研究に専念・挑戦できるための経済的支援を行います。

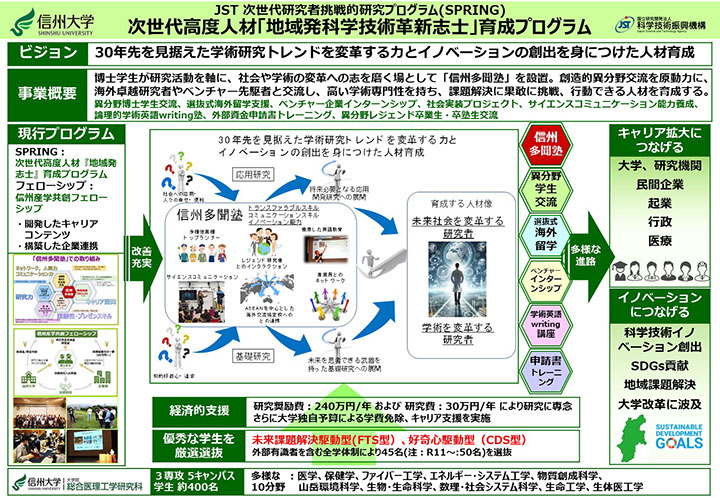

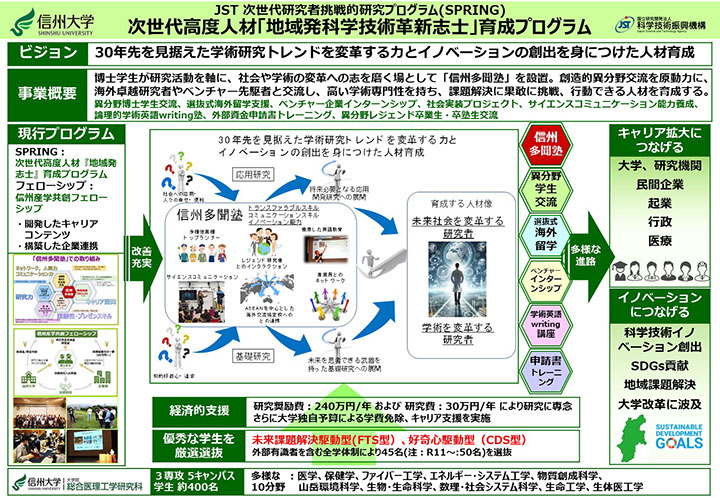

・「次世代高度人材『地域発科学技術革新志士』育成プログラム」

Next Generation Advanced Human Resources/Regional Innovators Development Program

ビジョン

30年先を見据えた学術研究トレンドを変革する力とイノベーションの創出を身につけた人材育成

本プロジェクトは、博士学生の異分野融合研究のみならず、信州独自の地域性を生かした産業との連携を思考・実現に向けて行動を起こし、国際的トランスファラブルスキルを養成する場である信州多聞塾という環境を提供する。この信州多聞塾という環境への曝露によって、自ずと30年先を見据えた学術研究トレンドを変革する力とイノベーションの創出を身につけた人材育成創出を絶え間なく実現する、というビジョンをもつ。

支援内容

- 博士学生の自由で挑戦的・融合的な研究を支援(研究費30万円/年を配分)

優秀な学生の研究を高度化・加速:大学全体の研究力向上にも波及させる。我が国の科学技術イノベーション創出につなげる。

- 生活費相当額を支給して研究に専念できる環境を提供(月額20万円、年額240万円)および授業料半額免除

博士進学の不安解消:学生の経済的支援により、研究に専念できる環境を提供。

- 博士学生のキャリアパス拡大を図る取組を実施

博士学生の異分野交流「信州多聞塾」:専門分野に限定されがちな博士学生が、分野を超えて交流する機会を提供。

博士号取得後の進路不安を払拭:キャリア開発・育成コンテンツを提供。海外で活躍するための英語論文講座や、ベンチャーインターンシップ、サイエンスコミュニケーション講座等を実施。

信州多聞塾

プロジェクト

博士学生が研究活動を軸に、社会や学術の変革への志を磨く場として「第二代信州多聞塾」を設置。創造的異分野交流を原動力に、海外卓越研究者やベンチャー先駆者と交流、高い学術専門性を持ち、課題解決に果敢に挑戦、行動できる人材を育成します。この「信州多聞塾」をコアとして、様々なキャリア開発・育成コンテンツを実施します。

海外留学・海外派遣研修

独自の海外留学制度を設立。海外留学の権利を選抜式で付与

英語writing & talking presentation講座等により、海外留学のサポート体制を強化

ベンチャー企業へのジョブ型インターンシップ制度

これまでの博士支援事業における企業とのつながりを活用。短期間インターン制度を設ける

ベンチャー企業起業者を招聘、講演と起業コンペを実施

優秀者へのインターンシップ支援の権利付与

トランスファラブルスキルの習得

・社会実装プロジェクト

信州多聞塾にて実行。コンペ形式のグループワークによる異分野交流

イノベーションの基盤となる能力を身につけ、研究の飛躍と社会実装の視点を得る

・SSHとの協働によるサイエンスコミュニケーション能力の養成

SSH学生を対象に実演し、サイエンスコミュニケーション能力を研鑽

高校生の博士進学者増加の増加にもつなげる

キャリアパス開発

・論理的学術英語writing塾

海外卓越研究者による英語論文講座を実施

学生の論文の公開添削を経験、効果的な英語論文作成能力の向上を目指す

・申請書作成トレーニング

大型資金の獲得経験のある教員を講師として外部資金獲得の申請書作成の実践的なトレーニングを実施

その他のコンテンツ

・異分野レジェンド卒業生との交流

異分野で世界的に成功した卒業生と交流、研究生活の質の向上を目指す

実施体制

事業統括のご挨拶: 人材育成について思う ―徳育により「人間力」を育む―

先日、あるシンポジウムのパネルディスカッションに出席した。一人のパネラーが、「色々な国籍による考え方や生活習慣等が異なる人で構成される組織の多様性の高さが、組織の発展に重要である。リーダーシップは、多様性の高い組織にいるだけで啓発される」と述べた。私は、そのパネラーに「リーダーシップが執れる人に共通の資質があるか」と質問した。それに対し「特に、リーダーシップを執るのに資質が必要だとは思わない。多様性の高い組織で働くことでリーダーシップが執れるようになる」とのことだった。そういうこともあるかと思いつつも、リーダーシップが執れてリーダーになる人にはそれなりの資質が必要に思った。そして、「人が育つ」、「人材の育成」とは、何だろうと少し考えた。ここでは、「次世代高度人材育成プログラム」の事業統括者「挨拶」として、「人材育成について思う」ところを少し記したい。

かつて、世界的に著名な英国人研究者と共同研究を実施した。氏が、私の研究室に滞在した時に「英国人と日本人の国民性の違い」との演題で、特別講演を依頼した。氏は、「2国間の国民性の違いを話すことは、私には難しくてできない。一般的に英国人は、知的好奇心が強いことを評価する。しかし、この知的好奇心は、教えることが難しい」と話した。「人が育つ」のは教えることの難しい「知的好奇心」と類似していると、フト思った。知識や技能は教えられて習得できる。しかし、独断だが、「人が育つ」には、知識や技能の習得だけでなく、自分がこうありたいとの願望や夢を思い描くことも重要に思う。そして、願望や夢に向かい日々努力することが必要で、それにより自らが育つのではないだろうか。私がお世話になった京セラ創業者、稲盛和夫氏も類似したことを指摘する。あることを成すには、まず、「思う」ことである。あるべき姿や願望を思い浮かべ、それを「すさまじく思い続ける」ことが重要であると述べる。

稲盛さんは、2004年に『生き方』との著書を出版し、2023年までの売り上げ部数は、日本で150万部以上、さらに本書は16ヶ国に翻訳され中国では600万部を超えている。この中で「人材の育成」に関し、徳育の重要性について述べた3つを簡単に紹介したい。まず、『リーダーは、才よりも徳が求められる』として西郷隆盛の「徳高き者には高き位を、功績多き者には報奨を」の教えに触れる。これは、「功績にはお金で報いればいい、人格の高潔な者こそ高い地位に据えよ」ということである。また、『日本よ、「富国有徳」を国是とせよ』と指摘し、「日本が目指すべきは、経済大国でも軍事大国でもなく、徳に基づいた国づくりだ」と述べる。さらに、『いまこそ道徳に基づいた人格教育へとシフトせよ』と「心身ともに成長過程にある少年期にこそ、「人間としてどう生きるべきか」を学び、じっくりと考える機会を与えることが必要であろう」と指摘する。そして、道徳教育が欠如している今、「道徳による人格教育へのシフト」は教育の重要な役割であると教える。「人格を高める教育」、重要に思う。しかし、「人格を高める」も教えられて身につくことではなく、まずは、自らが「人格を高めよう」と思うことから全てが始まる気がする。

明治31年生まれで東洋哲学の泰斗、安岡正篤先生も徳育や人格教育の必要性を指摘する。「明治時代に教育を学校教育専門にし、精神教育・人間教育・道徳教育を軽視し、知識技術一点張りで、人間もできていない秀才を輩出させたことが、現在の日本の混迷の一因である」と述べる。「人間には大きくいうと、いくつかの基本要素がある。第一は、人間の徳性・徳義性というものです。人を愛するとか、人を敬するとか、恥を知るとか、明るいとか、清いとか、尽くすとか、これがあることによって人間である。これが徳であり、道徳であり、人間の本質的要素です。もう一つ重要な基本要素として習慣性、言い換えれば躾がある」。さらに、先生は、「日本人は、明治以降の教育でおろそかにされている道徳教育・人格教育、それと良い躾を与えるべきだ」と強調する。同感である。「徳育により「人間力」を育む」ことが今、必要と思う。

信州大学の博士学生プログラム「次世代高度人材『地域発科学技術革新志士』育成プログラム」を通じ、徳育により「人間力」も育み「専門力」がある多くの志士が養成されるのを期待する。

事業統括 安田 弘法(信州大学理事(教学グローバル担当))

運営チーム

・運営チーム

全キャンパスから参加する教員により信州多聞塾を運営し、教育を実施。さらに外部協力者として卓越海外研究者、ベンチャー企業CEOが参加。

信州大学 SPRINGスカラシップ研究学生

・2025年4月現在 SPRINGスカラシップ研究学生