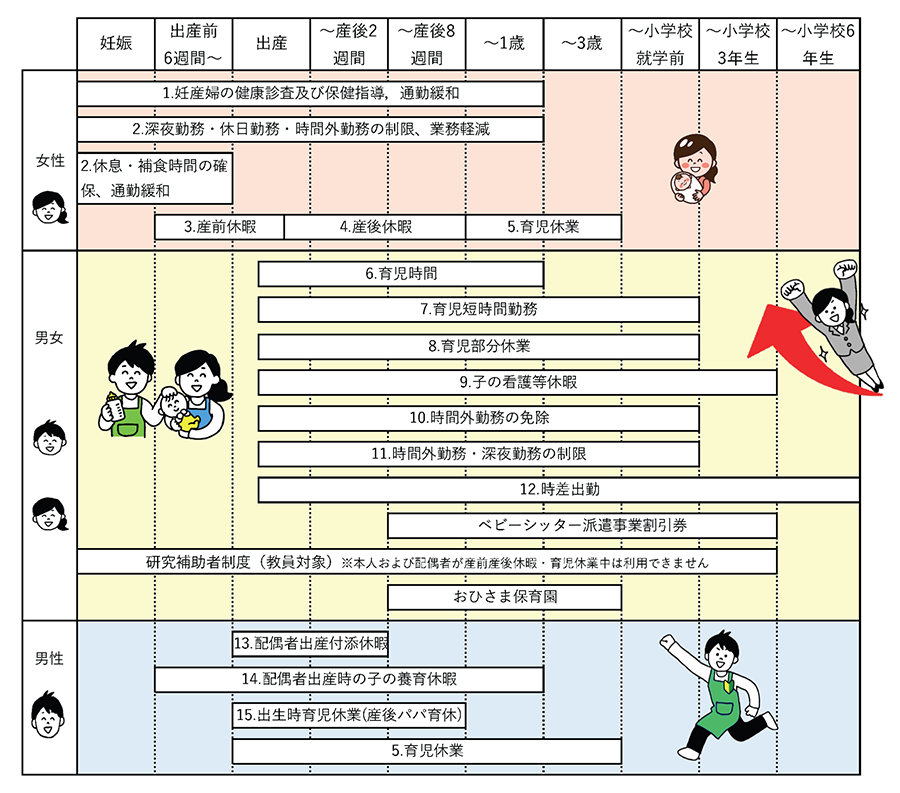

妊娠~育児期に利用できる支援制度一覧

信州大学では、子育て中の教職員をサポートするため様々な休暇や支援制度を導入しています。

仕事と育児の両立のため、制度を活用してください。

制度の利用、取得に際しては、該当の規則、規程をご覧いただき、各部局担当者にご相談ください。

取得可能期間は、下に掲載している「育児の計画を立ててみよう!」に子どもの生年月日を入れると確認できます。どうぞご利用ください。

妊産婦の職員が利用できる制度

| 種類 | 内容 | 常勤 | 非常勤 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 健康診査および保健指導、通勤緩和 |

|

有給 | 有給 |

| 2 | 勤務制限 |

|

利用可 | 利用可 |

| 3 | 産前休暇 |

出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間)から、産前休暇を取得することができます。 |

有給 | 無給 ※1 |

| 4 | 産後休暇 |

出産翌日から8週間は就業することができません。 |

有給 | 無給 ※1 |

| 5 | 育児休業 |

産後休暇終了後から、子の3歳の誕生日の前日までの間で、職員が希望する期間取得することができます。分割して2回取得することもできます。 |

無給 ※2 |

無給 ※2 |

育児期に男女ともに利用できる制度

| 種類 | 内容 | 常勤 | 非常勤 | |

|---|---|---|---|---|

| 6 | 育児時間 |

1歳未満の子を養育する職員は、授乳等を行うために1日2回それぞれ30分まで休暇を取得することができます。 |

有給 | 有給 |

| 7 | 育児短時間勤務 |

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、1日の所定勤務時間を4、5、6時間のいずれかに短縮することができます。給与は勤務時間数に応じて減額されます。期末手当は短縮された期間の1/2が除算された期間率を乗じて支給されます。勤勉手当は短縮された期間が除算された期間率を乗じて支給されます。(※附属病院の医員の所定勤務時間は別途) |

利用可 | 利用可 |

| 8 | 育児部分休業 |

小学校就学前の始期に達するまでの子を養育する職員は、1日の勤務時間の始め又は終わりにおいて2時間以内で勤務しないことができます。曜日選択が可能です。給与は勤務しない時間分が減額されます。勤勉手当は勤務しなかった期間が除算された期間率を乗じて支給されます。ただし、上限の期間(30日)を超える場合に限ります。 |

利用可 | 利用可 ※3 |

| 9 | 子の看護等休暇 |

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員が、子の看護のため勤務しないことが相当であると認められるとき、学級閉鎖、入園(入学)式、卒園式のとき、一の年度において5日の範囲内(子が2人以上の場合は、10日の範囲内の日数)で看護等休暇を取得することができます。 |

有給 | 有給 |

| 10 | 時間外勤務の免除 |

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が請求することができます。 |

利用可 | 利用可 |

| 11 | 時間外勤務・深夜勤務の制限 |

小学校就学の始期に達するまでの子をを養育する職員は以下の制限を請求することができます。

|

利用可 | 利用可 |

| 12 | 時差出勤 |

小学校6年生までの子を養育する職員が、勤務時間の区分を選択することができます。選択できる勤務時間の区分は次の(1)~(6)とします。 |

利用可 | 利用可 |

男性職員が利用できる制度

| 種類 | 内容 | 常勤 | 非常勤 | |

|---|---|---|---|---|

| 13 | 配偶者出産付添休暇(妻出産時における夫の休暇) |

職員の妻が出産する際に、出産のため入院した日から出産後2週間までの間に2日間の範囲内で入退院や出産時付添、出産届等手続きのための休暇を取得することができます。 |

有給 | 有給 |

| 14 | 配偶者出産時の子の養育休暇 |

おむつ替え、生まれた子への授乳、上の子の世話等産後期間(出産後8週間)までに5日間の範囲内で取得可能です。上の子の世話のために、妻の出産予定日の6週間前から取得することも可能です。 |

有給 | 有給 |

| 15 | 出生時育児休業 |

子どもの出生後8週間以内に28日間、取得することができます。分割して2回取得可能です(原則、はじめにまとめて申出)。配偶者の出産予定日から取得可能です(出産予定日と出生日が異なる場合は子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方の日から起算)。 |

無給 ※4 |

無給 ※4 |

| 5 | 育児休業 |

配偶者の出産予定日から(予定より早く産まれた場合は前倒し可)、子の3歳の誕生日の前日までの間で、職員が希望する期間取得することができます。分割して2回取得することもできます。 |

無給 ※4 |

無給 ※4 |

関連規程

掲載した制度等の関連規程はこちらかご覧いただけます。

- 国立大学法人信州大学職員就業規則

- 国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則

- 国立大学法人信州大学特定教職員就業規則

- 国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程

- 国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程

- 国立大学法人信州大学シニア雇用職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程

- 国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程

- 国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程

育児の計画を立ててみよう!

掲載した支援制度等を自分がいつからいつまで取得できるのか、出産(予定)日を入力すると確認できます。

ぜひご利用ください。

母性健康管理指導事項連絡カード

母性健康管理指導事項連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。