支援までの流れ

① まずは相談

障害のある学生および保護者の方、障害のある学生に関する教職員からの相談、を以下の窓口で受け付けます。

個々のニーズを確認し、必要な支援を検討します。

障害学生支援室では、

- 修学上の困難さが障害に起因するものであるか

- 合理的配慮が必要か

- 学生ご自身が合理的配慮を希望するか 等 を確認します。

その際、障害の状況について確認するために、診断書や障害者手帳、医療等で実施した検査結果、高校までの配慮内容等を確認させていただきます。必要に応じて、追加で検査等を実施する場合があります。

合理的配慮以外の対応(個別継続カウンセリングや担当教員の指導など)が必要な場合には、関係教職員と連携しながら適切な支援内容について学生ご本人と共に検討します。

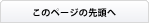

② 合理的配慮の申出

合理的配慮を希望する学生は、障害学生支援室に根拠資料(診断書、障害者手帳等)を添えて申請書を提出します。障害学生支援室は、学生の申出、根拠資料の情報を基に合理的配慮の案を作成します。

③ 合理的配慮の検討、決定

合理的配慮案に対して、関係教職員で構成された障害学生支援コア・チームにて検討を行います。検討された結果について、学生相談センター長の承認をもって合理的配慮の内容を決定します。

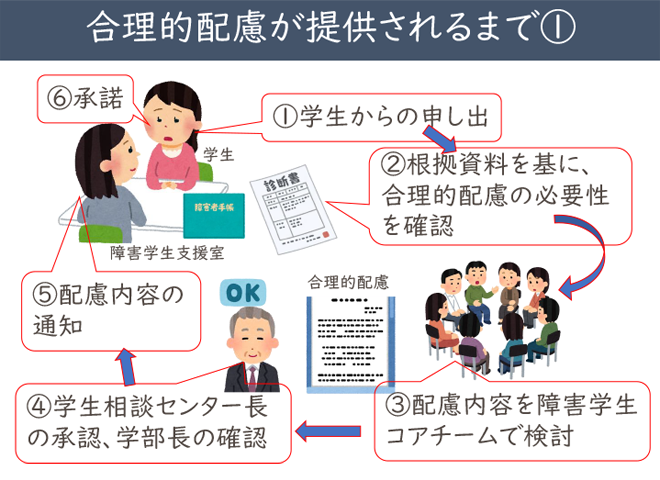

④ 合理的配慮の提供

決定された合理的配慮の内容を記した文書を、学生から授業担当教員へお渡しします。配慮内容については半期に一度面談し、内容を見直します。

合理的配慮とは

障害等の理由によって修学上や大学生活での困難がある学生に対し、大学に過重な負担にならない程度において、その障壁(バリア)となっているものを除去したり、代替手段や支援を提供したりすることによって、学生が得られる学びの機会への平等な参加を保証するための変更・調整です。

よって、合理的配慮は結果(単位取得や卒業、症状の改善)を保証するものではありません。また、高等教育を提供することを鑑み、教育の本質や評価基準を変えてしまう事や、他の学生に教育上多大な影響を及ぼすような教育スケジュールの変更調整を求めるものではありません。

支援内容(合理的配慮の例)

合理的配慮の内容は個々の障害の状態やニーズと、履修している授業の目的等に沿って調整します。そのため、障害ごとに合理的配慮の内容が一律に決まるわけではありません。以下は一例としてご参考にしてください。

合理的配慮例

支援機器の貸出、試験用紙の拡大、PCノートテイクなどの情報保障、視覚資料の提供、体育や実技授業での配慮、途中退室の許可、別室受験、授業内容の録音・板書撮影の許可など

支援機器

障害学生支援室では修学やそのほかの場面で充実した活動が行えるよう各種支援機器を取り扱っております。一部機器は貸し出しも行っておりますので、ご希望の際は障害学生支援室までご相談ください。

※機器によっては貸し出し中の場合がございます。あらかじめご了承ください。

就職支援

障害学生支援室では、障害のある学生に対して就職に向けた支援も取り組んでいます。

学内イベント

就職に向けたコミュニケーション講座をはじめとした学内イベントを実施しています。イベントに参加することで自己理解が深まったり、同じ悩みを持つ人とお話することで解決策のヒントをもらえたりとイベントならではの良さがあります。HPやメール、掲示物を通してお知らせいたしますので、興味のある方はぜひご参加ください。

就職情報の提供

障害者雇用に関する求人やインターンシップ、学外イベント、各関係支援機関の情報を提供しています。障害学生支援室前に情報を掲示してある他、キャンパス情報システム内の就職関連情報内での情報掲載、メーリングリストによる情報発信も行っています。

メーリングリストへの登録希望の本学の学生は、障害学生支援室までお問い合わせください。

また、自分の適性(障害特性)を活かした就職や進路についての相談、障害者雇用についての相談、職業適性検査など個別の相談にも応じています。