サスティナブルエネルギーコース運営委員長

佐藤 敏郎 教授

本コースは、従来の研究者指向の博士コースではなく、研究開発能力と経営能力、政策立案能力を持ったグローバルな人材を養成することを目指しています。これからの技術者には研究開発能力だけではなく、技術を生かし、環境と調和させるこれらの能力が要求されます。サスティナブルソサイエティプログラムは、サスティナブルという観点からこれらの能力を併せ持った技術者の養成を目指します。将来の日本、アジア、そして世界のために、意欲ある学生の応募を待っています。

工学部

佐藤 敏郎 教授

サスティナブルエネルギーコースで履修できる科目

※☆が付いている科目は本プログラムの特徴となる科目です。

修士課程(1~2年次)

所属専攻の履修(30単位)

+

- サスティナブルエネルギーコース共通科目 ☆

- エネルギーデバイス総論(必修)

- エネルギー材料科学特論Ⅰ

- エネルギー材料科学特論Ⅱ

- エネルギーシステム特論Ⅰ

- エネルギーシステム特論Ⅱ

- 科学英語(必修)

研究室ローテーション(必修) ☆

- インターンシップ(必修) ☆

- 事前・事後講義

- インターンシップ実習

合同ゼミナール ☆

特定課題研究

博士課程(3~5年次)

授業科目I&II

科学技術政策特論(必修)*隔年開講 ☆

先鋭領域融合研究群最先端研究特講(必修)

- 特別演習

- 特別課題演習(研究会・学会演習、プログラム合同ゼミナール)

- 特別演習(論文演習)

海外研究留学(必修) ☆

博士論文

経営大学院(1~5年次)*5年の間に履修

- MOT関連科目 ☆

- 選択必修科目:3科目(サスティナビリティ概論、マーケティング、マネジメント入門)から2科目選択し、必修とする。

- 選択科目:2科目(選択必修科目で選択した2科目以外の経営大学院開講科目から)選択する。

学生インタビュー

ウォーターコース、フードコースに先駆けて、エネルギーコースは2013年よりはじまりました。

サスティナブルエネルギーコース

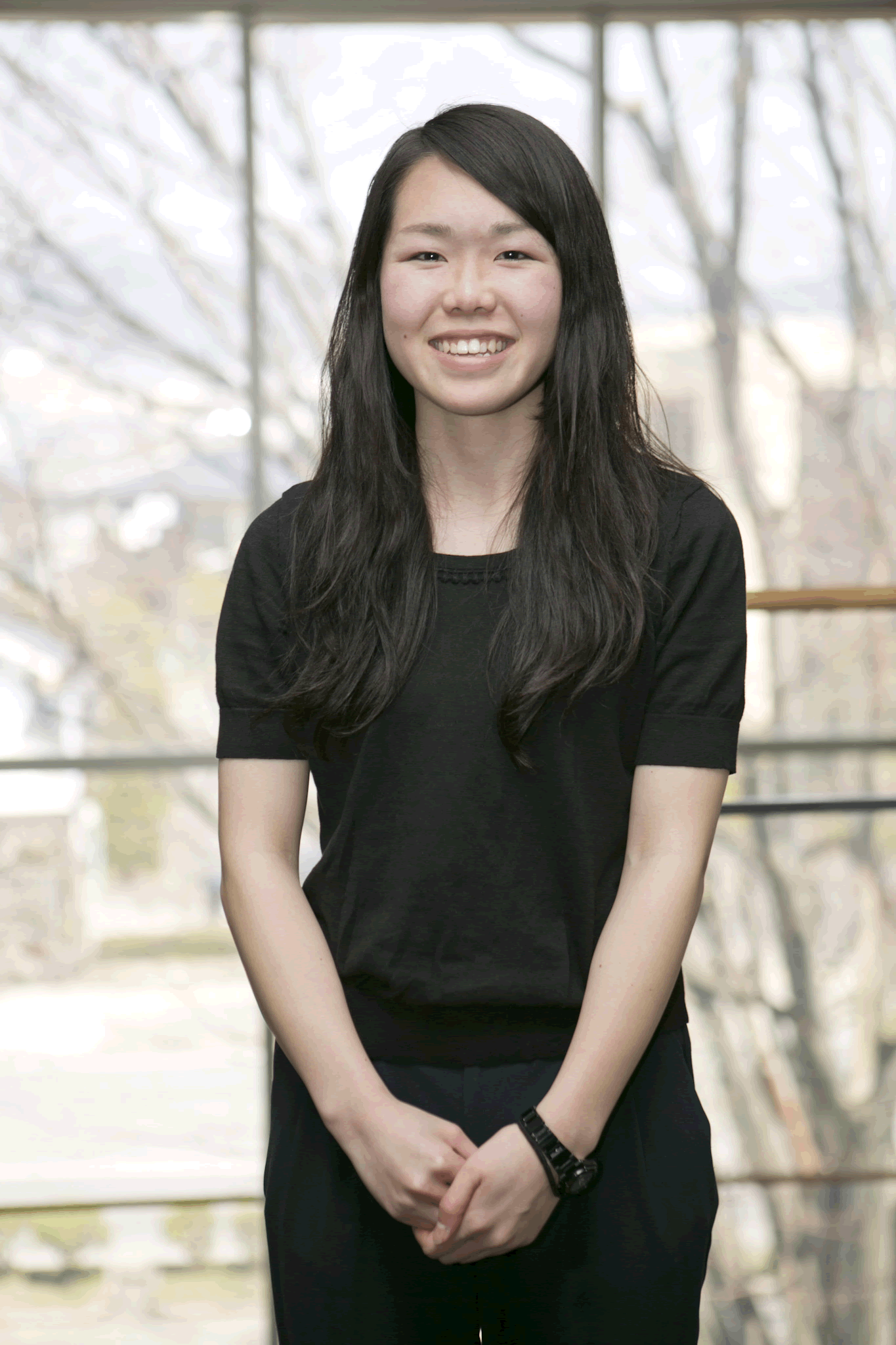

博士課程2年 (長野工学キャンパス)

佐川 美也子さん

- 社会や環境への応用を目指して

- 「環境」というキーワードに対しては高校生の頃から少しずつ意識をするようになっていたと思います。

子供の頃から毎年スキーやスノーボードをするために家族で長野に来ていました。私は海の近くで育ちましたが、大自然の山々に囲まれた長野も大好きでした。小さい頃はただ楽しんでいただけでしたが、高校生になって大自然の素晴らしさに気がつきました。楽しい時間を提供してくれる、この自然環境がこれからも続けばいいな、と思いはじめたんです。その点で、サスティナブルというテーマはとても良いテーマだと感じていました。けれど、もともと博士課程まで進むことは決めていなかったので、プログラムに入る前は少し悩みました。学校内では前例がなかったため不安もありました。それでも幅広い分野の勉強ができるし、得るものは多いんじゃないかと思ったんです。あとは教育熱心な先生ばかり関わっていたので、そこも魅力的でした。修士課程が始まって1年が経ちましたが、研究の中で企業や他分野の研究と関われることは、とてもプラスになっていると感じます。知識を広げて最終的な製品を思い描いて研究するのと、そうでないのとでは大きな差があります。複数の目的関数をもつ最適化問題に対して進化計算を適用する進化型多目的最適化についての研究をしていますが、さまざまな分野に適用できる研究なので、社会や環境への応用を目指して研究を続けたいです。

工学部にいると「女性はめずらしい」とよく言われますが、もっと多くの女の子に理工系のおもしろさに気付いて欲しいです。そのきっかけになるような活躍ができるよう、これからも努力します。

※このインタービューは平成26年度時点のものです。

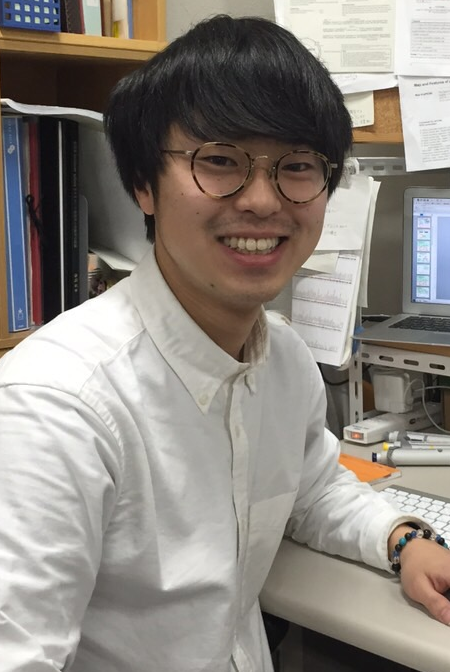

サスティナブルエネルギーコース

博士課程1年 (長野工学キャンパス)

Sさん

- 大学院進学の転機と夢の実現にむけて

- 「研究」の面白さを早くに知れたことが大学院進学への大きな転機となりました。

私は、4年生で研究室に配属されてから半年で研究テーマが一度変わりました。そのテーマは前例がなく、私たちが何もないところから始めなければなりませんでした。何もないところから始める難しさに苦戦する日々でしたが、課題を解決できたとき、成果を得たときの面白さを十二分に感じました。その頃、コースの先輩方が研究室ローテーションなどに行くのをみて、とても充実した日々を過ごされているなと感じていました。もともと進学の予定ではなかったのですが、「研究」の面白さを知り、もっともっと大学で学び、力をつけたいと思うようになりました。さらに、このコースは専門知識だけでなく様々な分野の知識を幅広く得る機会があることを知り、とても魅力を感じ進学を決めました。

修士過程が修了しましたが、研究室ローテーション、インターンシップ、合同ゼミナールを通して同じ分野でも様々な研究があることや学生に求められていることを知ることができました。それだけでなく、このコースに入ったことで他キャンパスの学生や教職員の方をはじめ、様々な人と関わることができたことも私にとって大きな財産だと感じています。他分野の方たちと関わることは、私の研究の立ち位置や必要性を知ることができるとても貴重な機会となっています。このようなことを認識することは、将来研究者になるために必須の能力と考えています。今後、多くの後輩に本プログラムでの講義、研究、体験等を通して充実した勉学ができる良さを伝えることができるよう、日々努力していきたいと思います。

※このインタービューは平成28年度時点のものです。

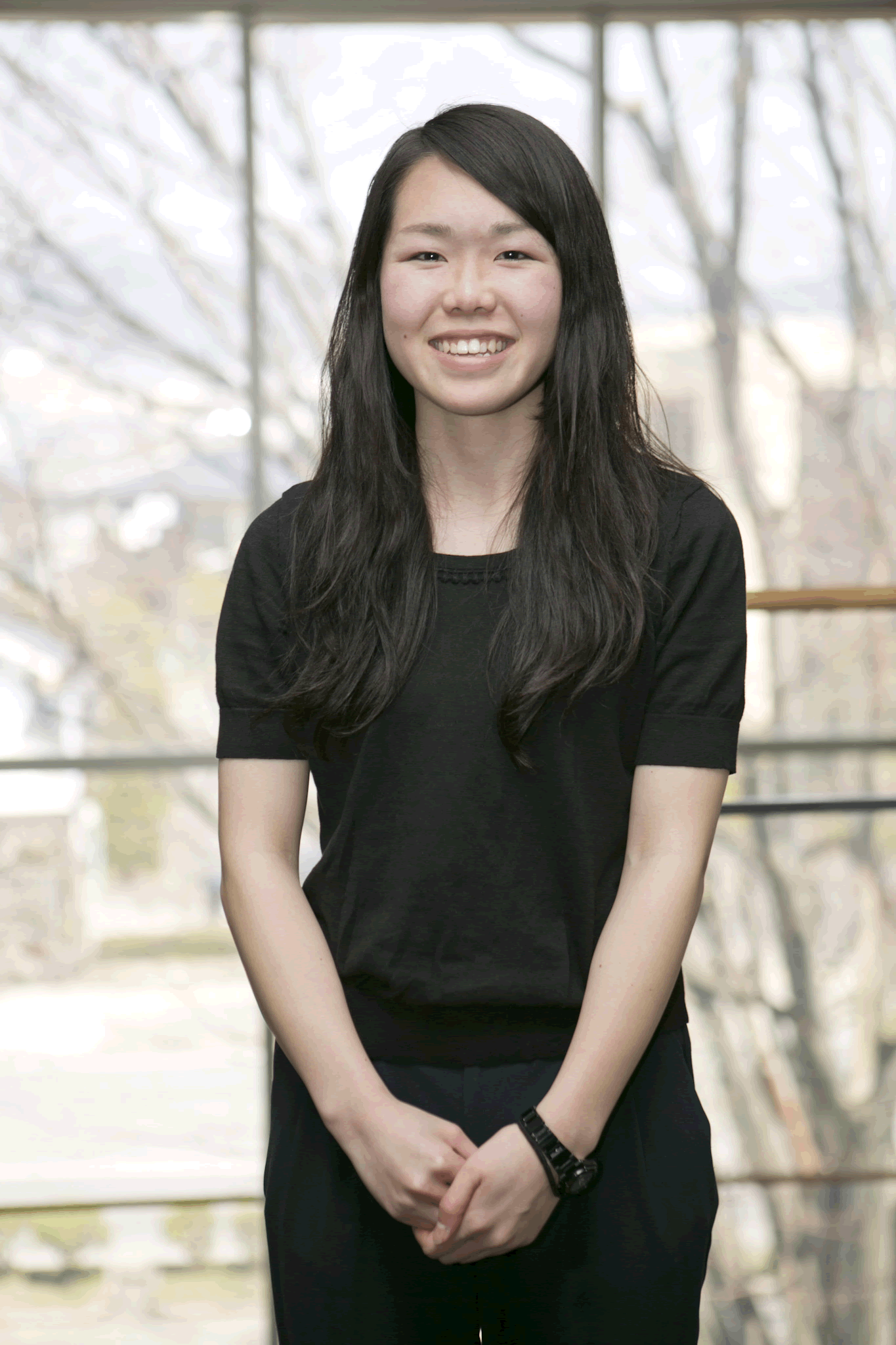

サスティナブルエネルギーコース

修士課程2年 (長野工学キャンパス)

高 相昊さん

- 新しい循環型社会の構築を目指して

- 私は、植物バイオマスを分解する酵素の研究を行っています。再生可能な資源であるバイオマスを分解して得られる糖質などの化合物は、バイオエタノールに代表されるエネルギー分野や様々な分野への用途が期待されます。私は、将来このようなバイオマスを用いた新しい循環型社会インフラの構築に貢献したいという夢を持っています。バイオマスから得たエネルギーは本当に環境に良いのか?研究室にこもって実験ばかりしていると自身の研究に対する社会的な需要や世界が直面している問題について考える機会が少ないのが現状です。科学的知見の探求だけはなく時代的な問題背景を理解し、問題の解決に努めることも我々研究者に求められる責務であると感じています。以前から博士課程まで進学することを検討していたこともあり、従来の研究者志向の博士課程とは異なるグローバルリーダーの養成をコンセプトとした本プログラムが私の思い描く将来ビジョンと一致していたため、プログラムの履修を決心しました。

本プログラムに所属し1年が経過しましたが、研究室ローテーション、プログラムの講義、シンポジウム参加など様々な活動を通して、学びの多い一年だったと率直に感じています。研究室ローテーションでは、異分野の研究を実際に体験し、訪問先で与えられた研究テーマの課題に挑戦しました。研究課題の探索を行い、課題解決のための手法を選定し実験を行うことで実践的な研究スキルを習得することができました。また、工学部や他学部の先生方をはじめとして様々な研究者と関わる機会が多かったことは、自分にとって大きなメリットだったと思います。

将来的に研究を続けていきたいと先ほど述べましたが、今行っている研究と同様の課題解決法では解決できないことがほとんどだと思います。どのようなポジションに就いても求められる本質的な考え方は変わらないはずです。このプログラムを積極的に利用することで、将来にどのポジションでも活躍できるような資質を持った研究者を目指したいと考えています。

※このインタービューは平成28年度時点のものです。