CATEGORY

ARCHIVE

2025.4.1 航空宇宙システム研究拠点を母体に次世代空モビリティシステム研究拠点へと組織整備します。(次世代空モビリティシステム研究拠点Webサイトも準備中です)

2025.3.11 おしらせ

〇新研究拠点組織整備

2016年10月、航空宇宙システム研究センターが、

①航空機システム共同研究講座の運営

②諏訪圏6市町村の共同提案による地方創生交付金事業のコアとなるSUWA小型ロケットプロジェクト

この2つを組織的に支援する枠組みとして信州大学工学部に設置され、2019年4月には信州大学第2期先鋭領域融合研究群 航空宇宙システム研究拠点へと発展的に組織整備されました。

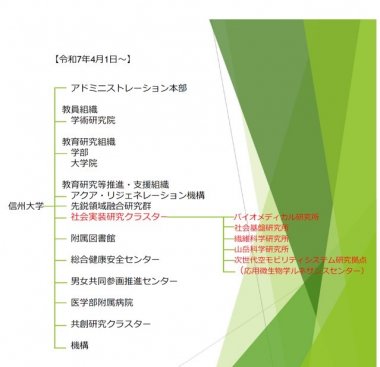

第2期信州大学先鋭領域融合研究群は2025年3月をもって終了します。ドローンや空飛ぶクルマの活用が世界的な潮流になる中、当航空宇宙システム研究拠点は第2期信州大学先鋭領域融合研究群を卒業し、2025年4月より次世代空モビリティシステムの教育研究を国内外の機関と連携して積極的に推進する新たな組織「信州大学社会実装研究クラスター 次世代空モビリティシステム研究拠点」へと発展的に展開します(図1)。

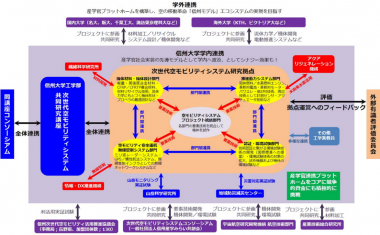

「次世代空モビリティシステム研究拠点」では、これまで航空宇宙システム研究拠点で培った研究シーズをベースに、承継教員ならびに特任教員を再配置して組織体制を構築し、次世代空モビリティシステムの要素技術と技術認証に繋がる環境試験技術の開発、要素技術を統合した実機試作と実証試験など研究開発を推進し、さらには航空宇宙システム研究拠点と同様、学部・大学院教育(共同研究講座、教育プログラム)と、リカレント教育(社会人スキルアップコースプログラム特別の課程、小中学生アウトリーチ活動など)による人材育成にも主体的に関わり、産学官が連携して空の移動革命「信州モデル」エコシステムを創出するプラットフォームの形成を目指します(図2)。

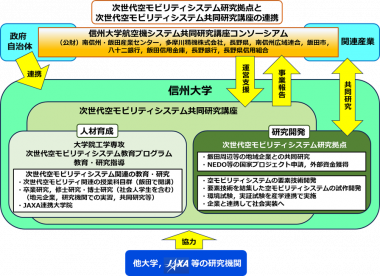

〇新研究拠点と次世代空モビリティシステム共同研究講座の連携

工学部に設置の航空機システム共同研究講座は飯田・下伊那の市町村、地域企業、金融機関で構成するコンソーシアムの支援を受け、南信州・飯田サテライトキャンパスを拠点に教育・研究活動を推進してきました。現行の航空宇宙システム研究拠点航空機システム部門の教員が教育・研究を主に担当しています。当研究講座は2025年3月をもって終了し、同年4月から次世代空モビリティシステム共同研究講座へと発展的に継続し、新研究拠点と密に連携します(図3)。