令和5(2023年度)支援

研修先:マレーシア 実施部局:全学教育センター 研修期間:2024年2月20日~2月26日 7(日間) 参加者数:23(人)

Scholarships for Studying Abroad

海外留学のための奨学金

- TOP

- 信州大学生のみなさま

- 海外留学のための奨学金

- 学生の短期海外活動支援(3ヶ月以内)

国際的な視点をもった環境マインド人材育成のためのマレーシア演習プログラム

本プログラムは、全学横断特別教育プログラム「環境マインド実践人材養成コース」に参加している2年生を対象とし、国際的な環境に関する課題に向き合う力を養成することを目指して実施しているものである。訪問先であるマレーシア・サラワク州の州都であるクチンは、世界でも有数の生物多様性を誇る熱帯雨林を有する一方で、熱帯材やパーム油、化石燃料の輸出などで経済的に急成長を遂げてきた。しかし、近年は「カーボンニュートラル」や「生物多様性保全」などに関する政策が重要視され始めており、社会が大きく変化している。参加学生は、約4ヶ月かけて訪問先が抱える環境課題について事前調査を行った後、1週間の演習旅行で実地調査を行う。帰国後は、事前調査と実地調査で見聞きした情報を整理し、自分自身の生活と現地の環境・社会問題との繋がりなどについて考察する。一連の活動を通して、環境問題に対する国際的な潮流の理解し、自信の興味や専門分野と結びつけることにより、持続可能な社会づくりを率先していく力を養う。

参加学生は、それぞれの興味関心に合わせて「エネルギー政策」「パーム油産業」「エコツーリズム」「野生動植物保護」「国立公園運営」「伝統文化と環境」の6班に分かれて、事前調査を行なった。訪問先政府の発表している資料や学術論文、時には洋書などを読み解きながら、訪問先の社会構成や歴史的背景、地理的特徴、社会問題などについて調べ、プレゼンテーションおよび資料作成を行なった。

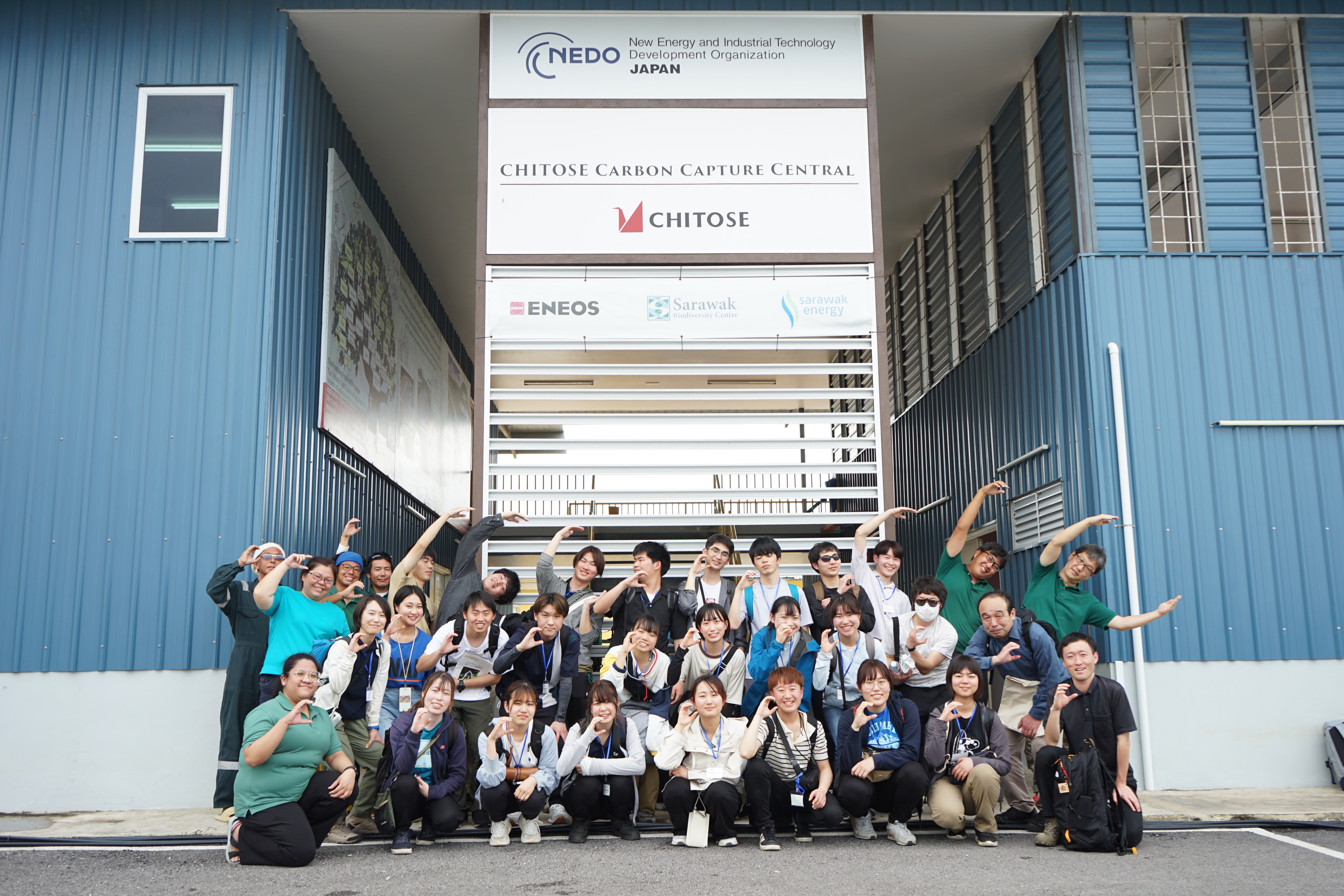

2月20日から26日にかけて実施した演習旅行では、 SALCRA(持続可能な経営を目指すアブラヤシの搾油工場・農園)、CHITOSE Carbon Capture Center(以下、C4と記す。化石燃料の代替として期待される藻類培養施設)、セメンゴ野生動物センター、サラワク文化村、マングローブ林クルーズ体験、バコ国立公園などを訪問し、事前学習で挙げられた疑問点についてインタビュー調査や現場視察を行うことによりさらに学びを深めた。

今回のプログラムで特に教育効果が高かったものとして、C4訪問が挙げられる。この施設は日系のベンチャー企業が2023年に建設した施設であり、化石燃料の代替として期待されるバイオエタノール用の藻類培養を行っている。その技術や可能性について学ぶだけではなく、そこで働いている方々が持たれている"技術革新で環境問題を解決しよう"とする熱意に直に触れ、海外で環境問題に関わる仕事をするキャリアイメージを具体的に描くことができた貴重な経験となった。

また、国立公園制度やエコツアーについて探求していたグループは、複数の英語の文献を引用したり日本の制度などと比較したりすることにより、卒論さながらのレベルの高い発表を行っていた。

以上の点から、このプログラムの達成目標としていた「①訪問先が抱える環境に関する課題を主体的に調査し、日本とのつながりや違いを具体例を含めて述べることができる。」「② 環境問題に対する国際的な潮流を理解し、自身の興味や専門分野と結びつけて説明することができる。」の2点は、概ね達成できたと考える。これから研究室配属や就職活動を考える参加者たちにとって、進路選択の一助となる教育効果の高いプログラムとなった。

【学生の声①】

テーマも舞台も大規模な環境問題を考える上では世の中で「よい」とされている先例を地域ごとの経済的価値観と文化的価値観に合わせて変身させる必要があると思います。"環境コース"と略される本コースでは、国内の現場に焦点を当てるローカル編とそこで得た感覚を実際に海外へ持ち出すグローバル編の 2 段階でアプローチしました。後者の醍醐味である 1 週間のマレーシア滞在では有難いことに訪問先や移動手段、宿泊場所、夕食どころ、ほとんど全てが組まれていました。裏を返せば行きたいと思っていたところに行けない、特に興味をもってこなかった場所で時間を過ごす、プライベートの観光旅行では排除されるはずのストレスと向き合うことでもあります。しかし、そのもどかしさが気づきの幅を広げ、魅力的に見えたものの素朴さと未開に見えた現場の試行錯誤を知ることになりました。そのリアルなバランス感覚を研いでいく過程を仲間と共有し続けたこと、その経験を 1 年間支えていただいことに改めて感謝申し上げます。

【学生の声②】

異文化交流においては、まず相手のことを理解して交流したいという気持ちを持つことを強く意識した。コミュニケーションにおいては、間違いを恐れずに自分の気持ちをしっかりと伝える努力をし、互いに理解しあえる可能性を模索した。また、態度や仕草は言葉以上に影響を与えることも留意し、特に笑顔やあいさつは万国共通と信じて、穏やかな表情で積極的に現地の言葉で挨拶だけはするよう心がけた。何よりも、異文化交流は貴重な機会なので、積極的に関わっていき楽しむことを忘れないようにした。

今回のマレーシア留学では、環境問題の解決のためにできることをテーマに、自然系も文化も違うところに視点を置いて、外側から日本を見たことで気づいたことは数多い。なので、今後の人生で取り組んでいく課題に対しては、解決しようとするその度に海外に渡って外に視点を持つことが出来るとは限らないが、それと同じだけの価値がある「視点」を自分のうちに持っておいて、課題解決の足掛かりとしたい。そのためには、例えばニュースなどで出来るだけ多くの情報を常に拾っていくことが大事であろう。