課程長挨拶

バイオテクノロジーを駆使して: 地球上で長い時間をかけて調和を保ちながら進化してきた生物には、まだ明らかにされていない様々な能力があります。

現在、私たちの社会が直面している環境・食糧・資源エネルギーと言った諸問題を解決するための鍵の1つは、この生物の持つ力を利用するバイオテクノロジーです。

生物のもつ大きな可能性に魅力を感じている皆さん、応生でバイオテクノロジーの基礎から応用までを学び、世界で活躍できる技術者・研究者を目指しましょう!

バイオテクノロジーを駆使して: 地球上で長い時間をかけて調和を保ちながら進化してきた生物には、まだ明らかにされていない様々な能力があります。

現在、私たちの社会が直面している環境・食糧・資源エネルギーと言った諸問題を解決するための鍵の1つは、この生物の持つ力を利用するバイオテクノロジーです。

生物のもつ大きな可能性に魅力を感じている皆さん、応生でバイオテクノロジーの基礎から応用までを学び、世界で活躍できる技術者・研究者を目指しましょう!

課程の理念

私たちの社会は超高齢化社会を目前にし,健康と生命に関わる学問が強く要望されています。 また地球規模の視点から見ると、環境破壊やエネルギー涸渇それに食糧危機といった諸課題にも直面しています。これらの課題を解決するため、生物が秘めている機能を効果的に利用する技術の開発が強く求められています。 本課程では、生物に特徴的な構造と機能に学び、得られた知見を生物資源の有効利用、有用物質の生産、バイオエネルギー生産などに応用する研究を行います。 幅広い分野にわたるバイオテクノロジーを活用し,人間のくらしを豊かにする新たなシステムを創出できる能力を備えた技術者・研究者の養成を目標に教育を行います。

沿革

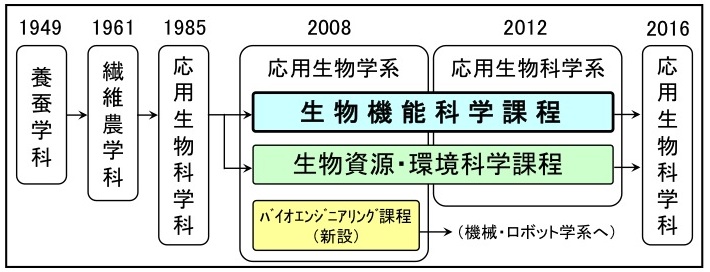

1910年 (明治43年) に創立された、上田蚕糸専門学校 "養蚕科" が母体となります。戦後の学制改革により1949年には信州大学 繊維学部 "養蚕学科" となり、1961年には "繊維農学科" と改称しました。

1985年には教育の主たる目標を「生物利用産業に貢献する技術者・研究者の養成」へと拡大し、"応用生物科学科" (定員30名) へと改組しました。

そして2008年 (平成20年) の改組によって"応用生物科学科"は"生物機能科学課程" (定員25名) と"生物資源・環境科学課程" (定員25名) とに二分割され、

新設された"バイオエンジニアリング課程" (定員25名) とともに「応用生物学系」の構成課程となりました。

'08改組から4年を経たのを機に学部全体で系の見直し・再編を行うこととなり、受験生の動向を解析した結果を踏まえ、2012年 (平成24年) から"生物機能科学課程"は"生物資源・環境科学課程"との2課程で

入試単位となる「応用生物科学系」を運用しました。

さらに4年後の2016年 (平成28年) にこの2課程を再び融合させた新 "応用生物科学科" (定員50名) を誕生させる学部改組が決まりました。

年次進行に連れて、すなわち2015年 (平成27年) 入学の第8期生が卒業する2019年 (平成31年) 3月をもって "生物機能科学課程" は短い歴史を終えることになりますが、

本課程がリードしたバイオテクノロジー研究は新 "応用生物科学科" のバイオサイエンス分野に受け継がれます。

1910年 (明治43年) に創立された、上田蚕糸専門学校 "養蚕科" が母体となります。戦後の学制改革により1949年には信州大学 繊維学部 "養蚕学科" となり、1961年には "繊維農学科" と改称しました。

1985年には教育の主たる目標を「生物利用産業に貢献する技術者・研究者の養成」へと拡大し、"応用生物科学科" (定員30名) へと改組しました。

そして2008年 (平成20年) の改組によって"応用生物科学科"は"生物機能科学課程" (定員25名) と"生物資源・環境科学課程" (定員25名) とに二分割され、

新設された"バイオエンジニアリング課程" (定員25名) とともに「応用生物学系」の構成課程となりました。

'08改組から4年を経たのを機に学部全体で系の見直し・再編を行うこととなり、受験生の動向を解析した結果を踏まえ、2012年 (平成24年) から"生物機能科学課程"は"生物資源・環境科学課程"との2課程で

入試単位となる「応用生物科学系」を運用しました。

さらに4年後の2016年 (平成28年) にこの2課程を再び融合させた新 "応用生物科学科" (定員50名) を誕生させる学部改組が決まりました。

年次進行に連れて、すなわち2015年 (平成27年) 入学の第8期生が卒業する2019年 (平成31年) 3月をもって "生物機能科学課程" は短い歴史を終えることになりますが、

本課程がリードしたバイオテクノロジー研究は新 "応用生物科学科" のバイオサイエンス分野に受け継がれます。