「宇宙酔い研究」スペースシャトル最終実験 記者会見

11年07月29日

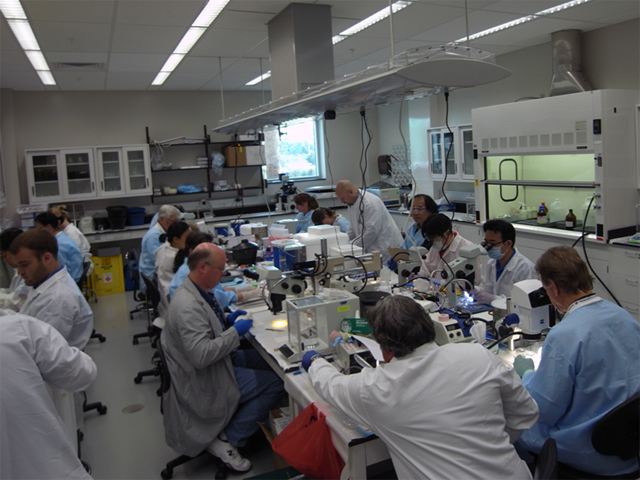

信州大学医学部耳鼻咽喉科学講座の宇佐美真一教授、工(たくみ)穣准教授、長野松代総合病院の小口智啓耳鼻咽喉科部長(信州大学特別研究員)は平成23年7月27日(水)、スペースシャトルに載せたマウスを使った、宇宙酔いのメカニズム等に関する研究について会見しました。

マウスは最後のスペースシャトル「アトランティス号」にて13日間無重力(正確には微小重力)状態におかれたもので、帰還直後に重力を感知する内耳の器官を採取、日本に持ち帰って研究を行います。

過去には2009年のアトランティス号にて90日間、2010年のディスカバリー号にて16日間滞在したマウスの器官サンプルも既に採取・研究調査を実施しており、今回のマウスのサンプルと合わせて、遺伝子レベルでの比較・研究を行います。

具体的には、無重力におかれた期間の違いや同環境で地球上で飼育されたマウスとの違いについて、遺伝子の数の増減データを比較し、宇宙酔いやその適応の仕組みに関係する遺伝子発現のメカニズムを明らかにします。

宇宙に滞在したマウスの内耳に関する研究については、JAXA+信州大学の共同研究チームの他、NASAとUCLAの計3チームが行っていますが、遺伝子レベルでの研究は本学のチームのみで、世界でも初めてで唯一の研究データとなります。

宇佐美教授は会見で、「人類が宇宙空間に長期滞在する時代が到来し、宇宙酔いのメカニズムを解明することは大切なテーマである。さらに目まいの特効薬というものは現在はないが、遺伝子レベルでの解析が進めば、そうした日常臨床の目まい患者の治療につながる物質の発見が期待される。」と述べました。