2025年 第1回「地域医療」(医学科4年生)

2025.7. 1更新

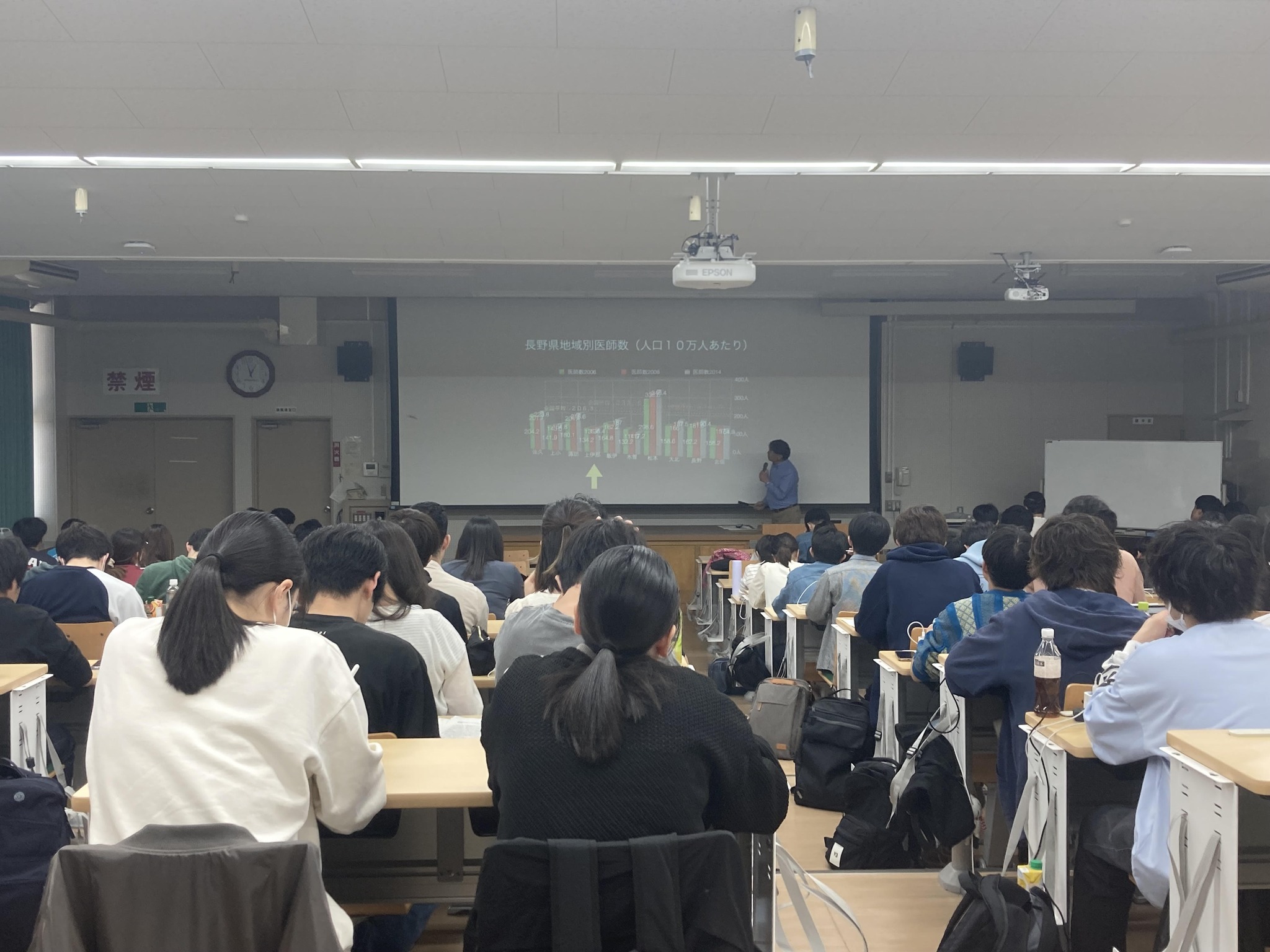

2025年度の信州大学医学部医学科4年生を対象とした「地域医療」の授業が始まりました。5月14日の第1回目では、伊那市国保美和診療所所長の岡部竜吾先生にお話しいただきました。

以下が学生の感想の抜粋です。

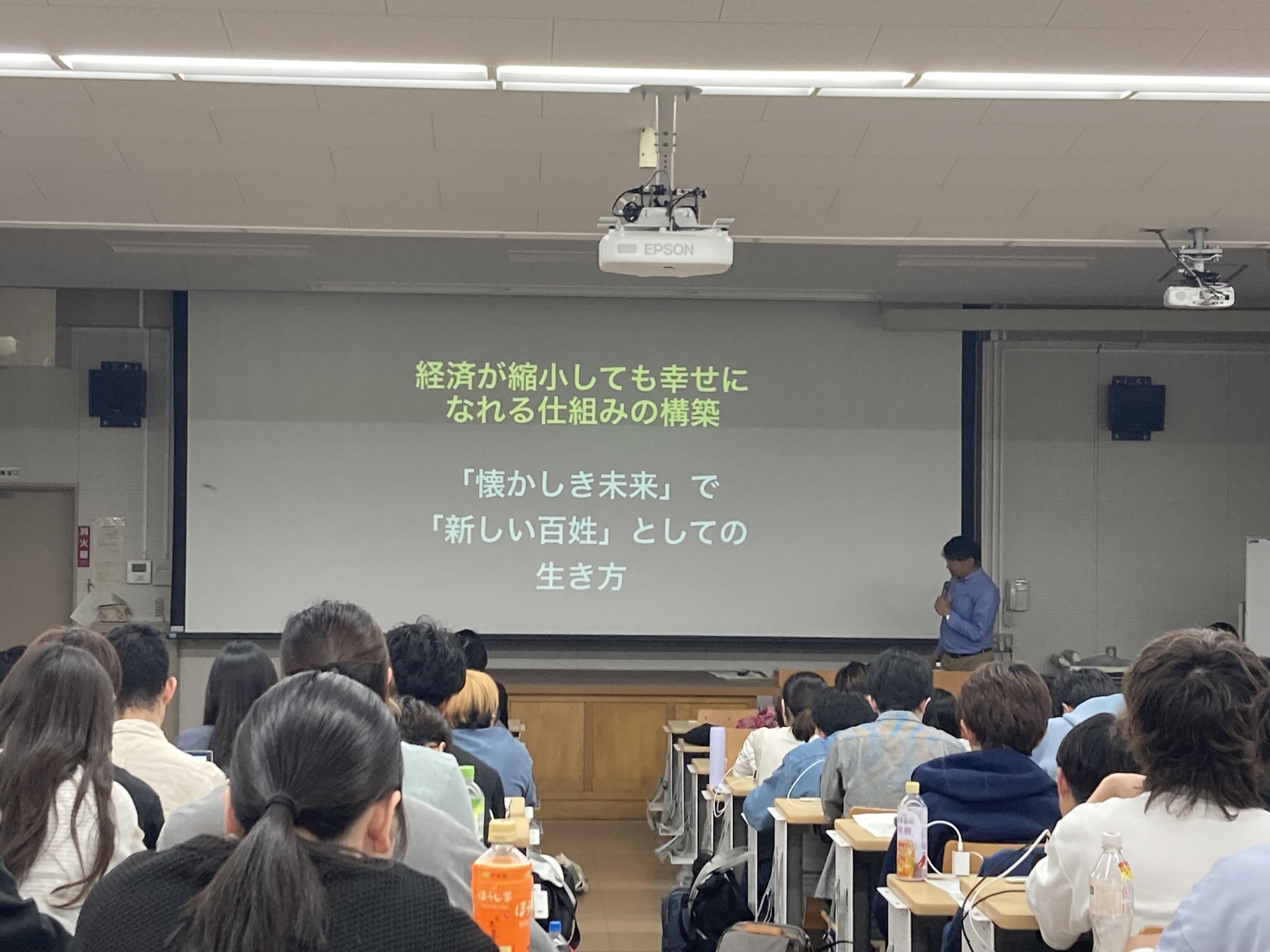

☆地域医療の課題は、高齢化や人口減少など、日本社会全体の縮図として現れているというのは新しい視点でした。医療だけでなく、患者さんの生活背景や地域全体を捉える「包括医療」の視点が重要であることや多職種連携の必要性などを学びました。

☆地域医療について漠然と他の分野よりも患者との距離が近く患者との1対1の医療であるというイメージだった。そのような側面がある一方で、地域内の関係が強いからこそ、地域全体の損得を考える必要がある場合があるということを知った。また、地域医療というのは地方主体のイメージがあったが、今後は都会での"地域医療"を医者個人の働き方としても制度としても形作っていく必要がありそうだと感じた。

☆地域医療と聞くと、いわゆる僻地での診療を想像したが、都会も田舎も関係なく、患者とその背景をまとめて診るということが地域医療なのだなと思った。子育て支援も大事であるが、そもそも結婚したいと思えるような若者を増やすために、経済支援をすることが重要だと思った。それが、巡りめぐって地域格差の解消につながることもあるので、医者の立場から、経済や政治に意見することが必要だと思った。

☆医療そのものが及ぶ影響の範囲がごく限られているということは医学科の中にいると気付けないなと思いました。先生が様々な書籍を読まれていることが授業を通してとても感じられたので、僕も医学だけに限らず様々な領野の本を生涯かけて渉猟したいなと思います。

☆地域医療のイメージとして、個人と深く関わる医療を想像していましたが、それだけではなく、地域の制度やあり方についても考えるものなのだと分かりました。

医師としての生き方はいろいろあるのだなと、とても参考になりました。

☆岡部先生は地域医療を考える上で医療の分野からの視点だけではなく、地域社会の一員になって地域の一部になっているからこその視点から地域を見つめ地域医療を見つめていることが非常に自分が想像していた医師像とは異なっていたが、地域医療に従事することが求められている私たちにとってはこのような医師像が求められる医師像なのではないかと感じた。

☆少子高齢化や人の偏在などの現在の日本の問題を考えると将来が不安になってきますが、長野県のような地方の自治の復権がこれからの日本を救うかもしれないということは新しい考えだなと思いました。これから出てくる多くの難問の解決策が、実は過去や現在の暮らしの中にあるかもしれないということは頭に入れておきたいです。