『第3回多職種協働・連携の第一歩』を開催しました。

2024.12.18更新

2024年12月15日(日)に『第3回多職種協働・連携の第一歩』と題して、県内3大学4学部の学生を対象としたIPEワークショップを開催しました。長野大学社会福祉学部(3,4年生)42名、信州大学経法学部応用経済学科(3年生)10名、清泉女学院大学看護学部(2年生)2名、信州大学医学部医学科(3年生)10名の参加がありました。

プログラム概要

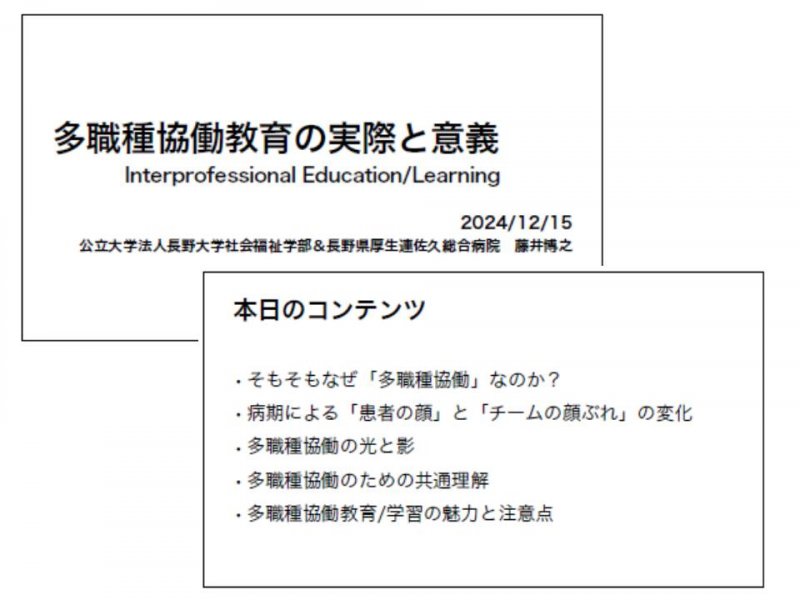

➀講演『多職種協働教育の実際と意義』長野大学社会福祉学部教授 藤井博之 先生

②パネルディスカッション~今何を学び、何を目指しているのか~ 各大学学部学生代表

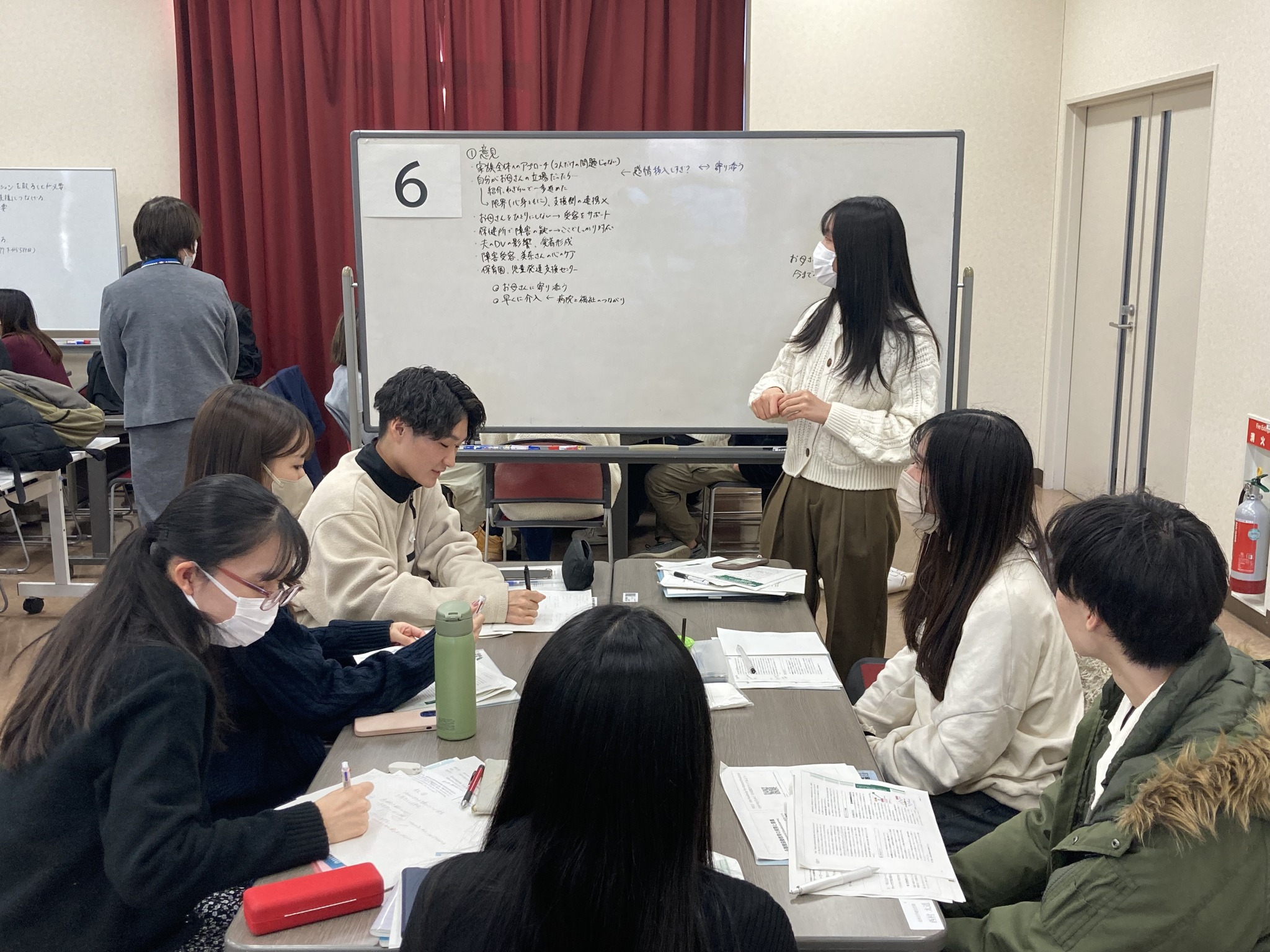

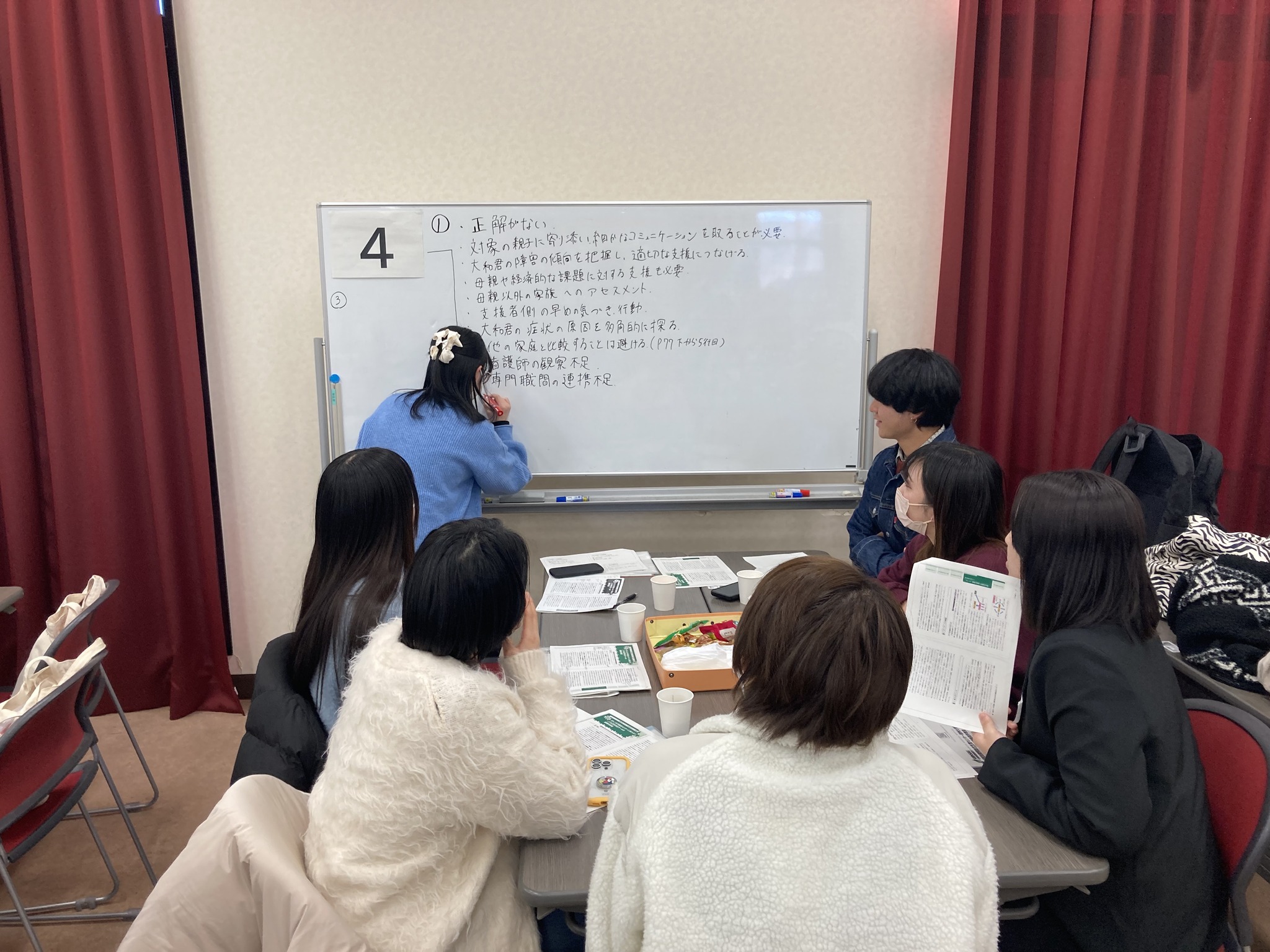

③事例に基づくグループワーク(10グループ)

テーマ:医療機関におけるこども虐待対応チームの機能と役割について

以下が参加学生の感想抜粋です。

☆講演

※チームワークというのはハイリスクハイリターンのようなものでチームワークをするからこそ得られるものもあるし、チームワークをしたから決別したこともあるので、チームワークは″困難″であるという言葉にすごく納得しました。

※自己理解、当事者理解、他者理解、状況理解の4つの共通理解について、理解の種類を4つに分けることで、事例を漠然と理解するのではなく、自分はどこを理解できていないのかを知ることができ、理解できていないところを理解することでより円滑に連携ができると感じた。

※学んだことを実践するのは難しいと、私も共感しました。多職種で連携することは大切だと理解することと実践することでは大きく違い、一人で行えることではありません。今回の交流はまさしく多職種連携・協働の第一歩だったと思いました。

☆パネルディスカッション

※履修内容やカリキュラムについても説明してくれていたため、それぞれ理解が深まった。学部名や学科名から連想されるイメージだけでは理解しきれない部分を知ることができ、その後のグループワークへと活きたのではないかと思った。

※人それぞれ学びたいことがあり、その道に向かって進んでいることに感動しました。また、自分の学部について学ぶことを明確にすることが出来ました。

※どの学部も、多職種連携に関わった学びを発表していました。それぞれの目標に向かって学習している姿を見て、私も頑張ろうと改めて思いました。

☆事例検討・グループワーク

※多職種連携にかかる費用と虐待事例に関連する経済的困難さの矛盾を、どのような財源から支援できるのかという、費用面からの議論にもつながり学びが深まったと思う。

※多職種連携を通じて、色々な側面から問題解決を図りつつも、各々のポジションの意見や状況を踏まえて折り合いをつけていきながら協働するのが難しい点だと思った。

※経済学部の方の意見が入ることで、当事者の方への働きかけの仕方が、人対人の支援だけではなく、新たな仕組みをつくることでできる支援もあることを学んだ。具体的には、専門外の職種の人でも情報共有ができる仕組みや、コスト面も考えた支援方法であり、その仕組みをどのように実現していくかも考える必要があると感じた。

※多職種連携をうまく進めるために必要なことについて、どの学部にも共通して、コミュニケーションが重視されていることを知った。専門用語の伝え方やその用語を理解しようとする姿勢、日頃からコミュニケーションをとること、病院内で意見を伝え合いやすい雰囲気作りなどであった。また、相違点として当事者一人の問題として捉えるか、当事者を含めた環境全体を問題として捉えるかが異なっていたり、同じ分野でも実習に行ったかどうかで、その機関での専門職としても働きに理解の差があるように感じた。他職種の方々と意見交換ができる貴重な体験ができたとともに、コミュニケーションの取り方や自分が学ぶべき知識を知ることができた。

※医療福祉関係と経法系の人では見方が全く違っていることを知り面白かった。恐らく経法の人の考え方が世間一般の考え方だと思うので患者、家族と関わる時にそのギャップを考えながらケアしたい。それぞれの学びから考えられる意見から、新たな発見があったり、共通していると考えられることもあったりして、それぞれがどのように考えているのか率直に話せる関係性や場の設定が重要であると考えた。また、様々な角度から考えるためには、まずはその人の考えを聞くことが重要であると学ぶことができた。