「第2回 臨床推論セミナー」を開催しました

2024.11. 7更新

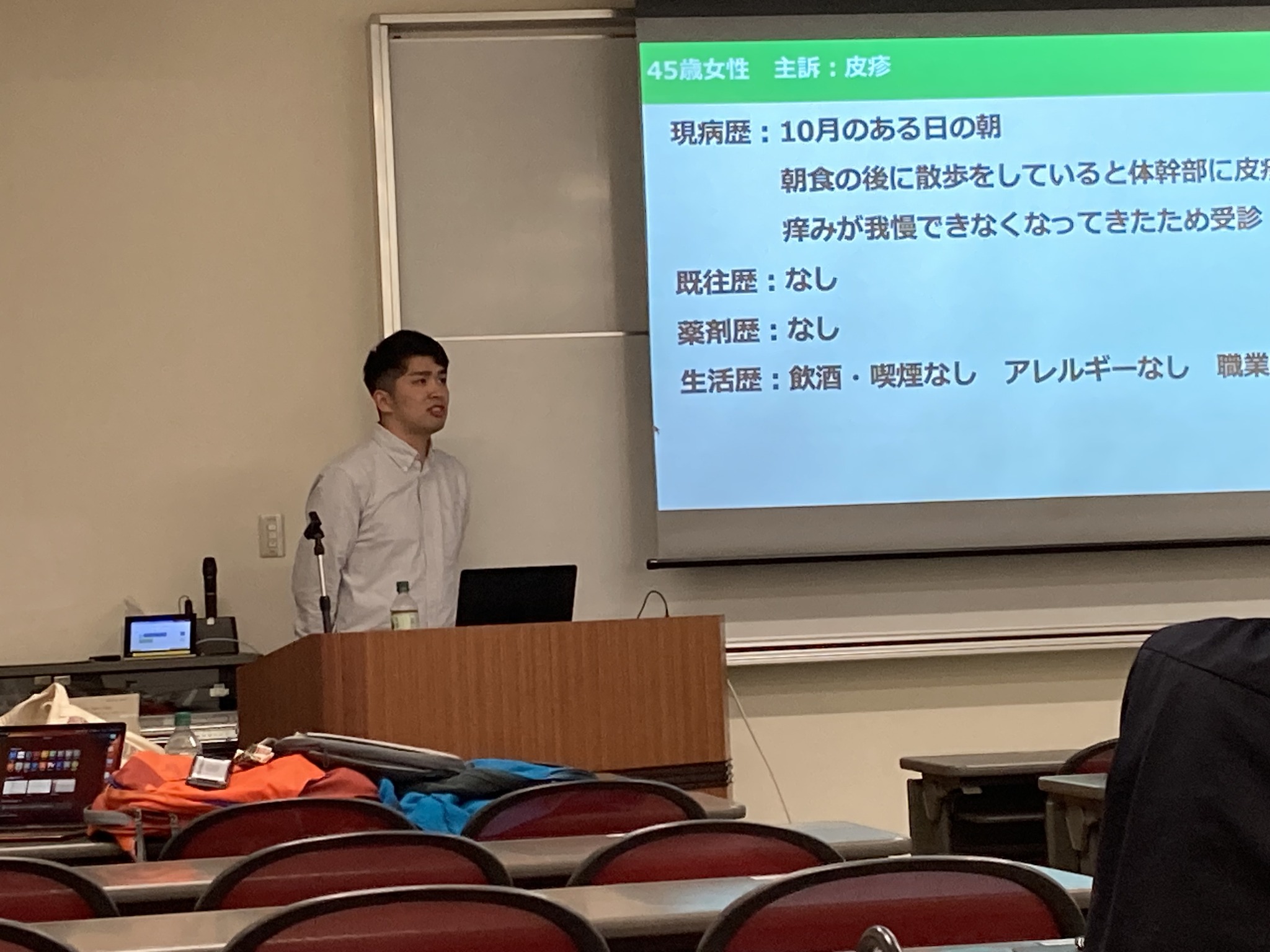

10月29日(火)に諏訪中央病院の佐藤泰吾先生と水間悟氏先生、依田窪病院の中村考志先生を講師にお迎えして、第2回目の臨床推論セミナーを開催しました。毛虫皮膚炎(チャドクガ)とマムシ咬症の症例を提示いただきました。

以下が参加学生の感想抜粋です。

※知識を身につけるということはもちろん大事であるが、患者さんの生活環境や社会歴など背景を知識と結びつけることは訓練しないとできないことだと感じた。患者さんのことを想像する力は多くの人と関わっていかないとなかなか身に付かないものだとも思うので、他人に興味を持つということも大事なのかなと思った。

※中村先生が提示して下さった症例は診断までの道筋が立てばその後の治療介入が複雑化するものではなく、すっきりしていたことを実感しました。問題解決ができると気持ちいいと感じる一方、様々な患者さんがいて様々な取り巻く環境がある中で、完全ではなくても患者さんの最善を考えて関わっていく必要性があるんだと思いました。

※臨床推論は集団的営為とおっしゃっていましたが、本当にその通りだなと思いました。今回のようにグループで話し合いながら進めていくのではなく、1人で臨床推論をしていくとしたら途中で心が折れてしまったり、間違った方向へ推論を進めてしまいそうだと感じました。また、今回実際に臨床推論をしてみて、患者さんの語らない情報や真のOnsetを知るためにどんな質問をしたら良いか考えるのは難しかったですが、学ぶことが多く、楽しかったです。ありがとうございました。

※患者さんのアプローチについて、前回はミクロな方法、今回はマクロな方法を学び、2回が繋がった感覚がしてとても興味深かったです。昨年からセミナーに参加させていただき、マクロなアプローチは徐々にできるようになってきた感覚があります。ミクロなアプローチはまだまだ知識と経験が足りないと感じるので、もっと勉強しないとと思いました。

※前回は診断がついた後もモヤモヤする症例で今回はすっきり診断がつく症例と対照的に見えましたが、根底には患者さんが言葉にしていない部分に思いを馳せることが大事だという共通のメッセージがあることに気づいた時面白いなと思いました。次回の講義がどのように続くのか楽しみです。

※セミナーを開催していただきありがとうございました。初参加でしたが、非常にメッセージ性のあるセミナーで、参加していてとても勉強になることばかりでした。特に今回は患者さんの背景について興味を持ち深く問診することが重要であったように思いますが、患者さんの生活環境まで視点を広げることで診断や治療に結びつく重要な情報が得られることもあるのだと感じました。実習や医者として働き始めてからもこのことを心に留めて診察ができればと思います。