地域枠セミナー(10月)②を開催しました

2024.11. 1更新

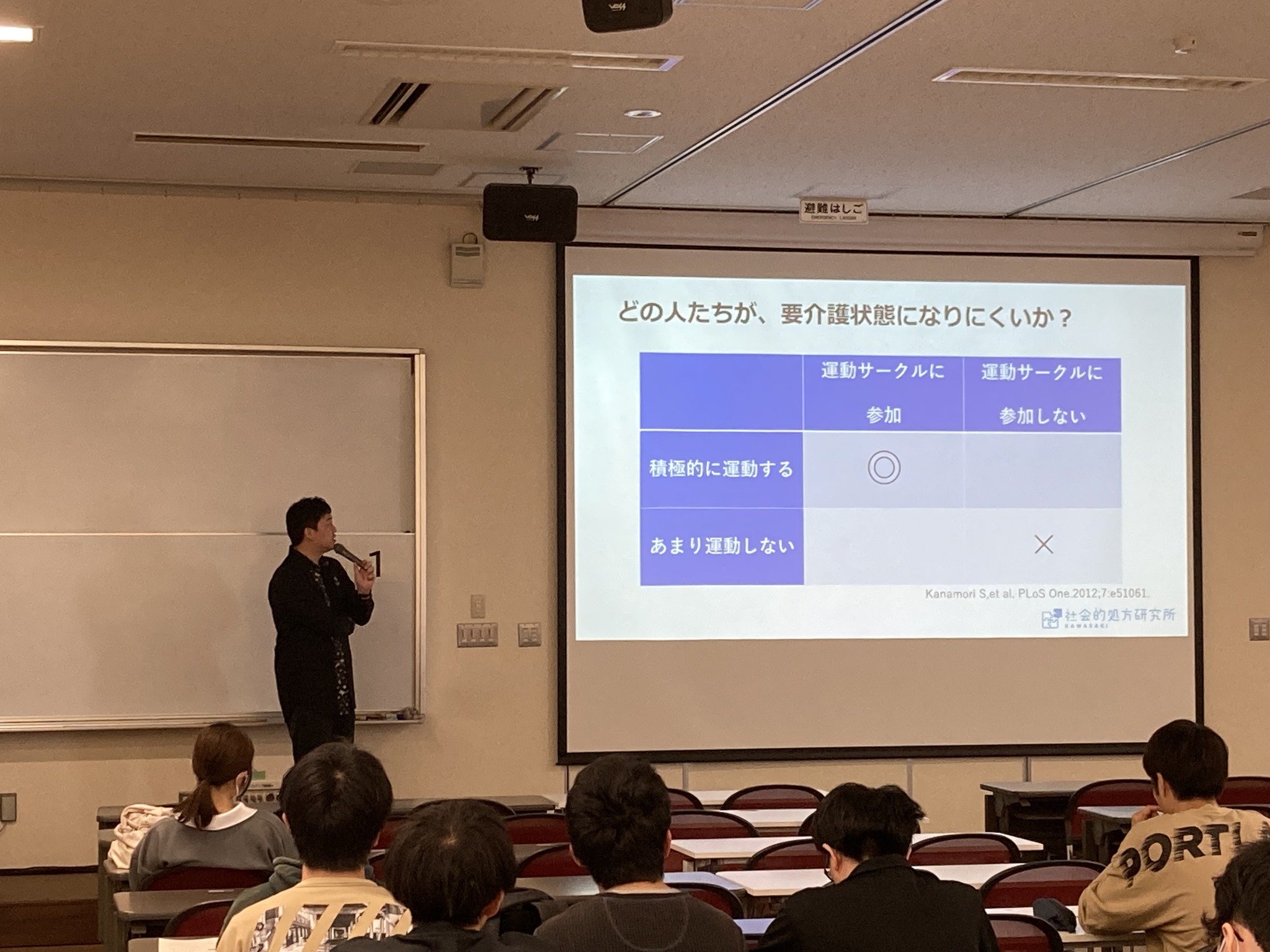

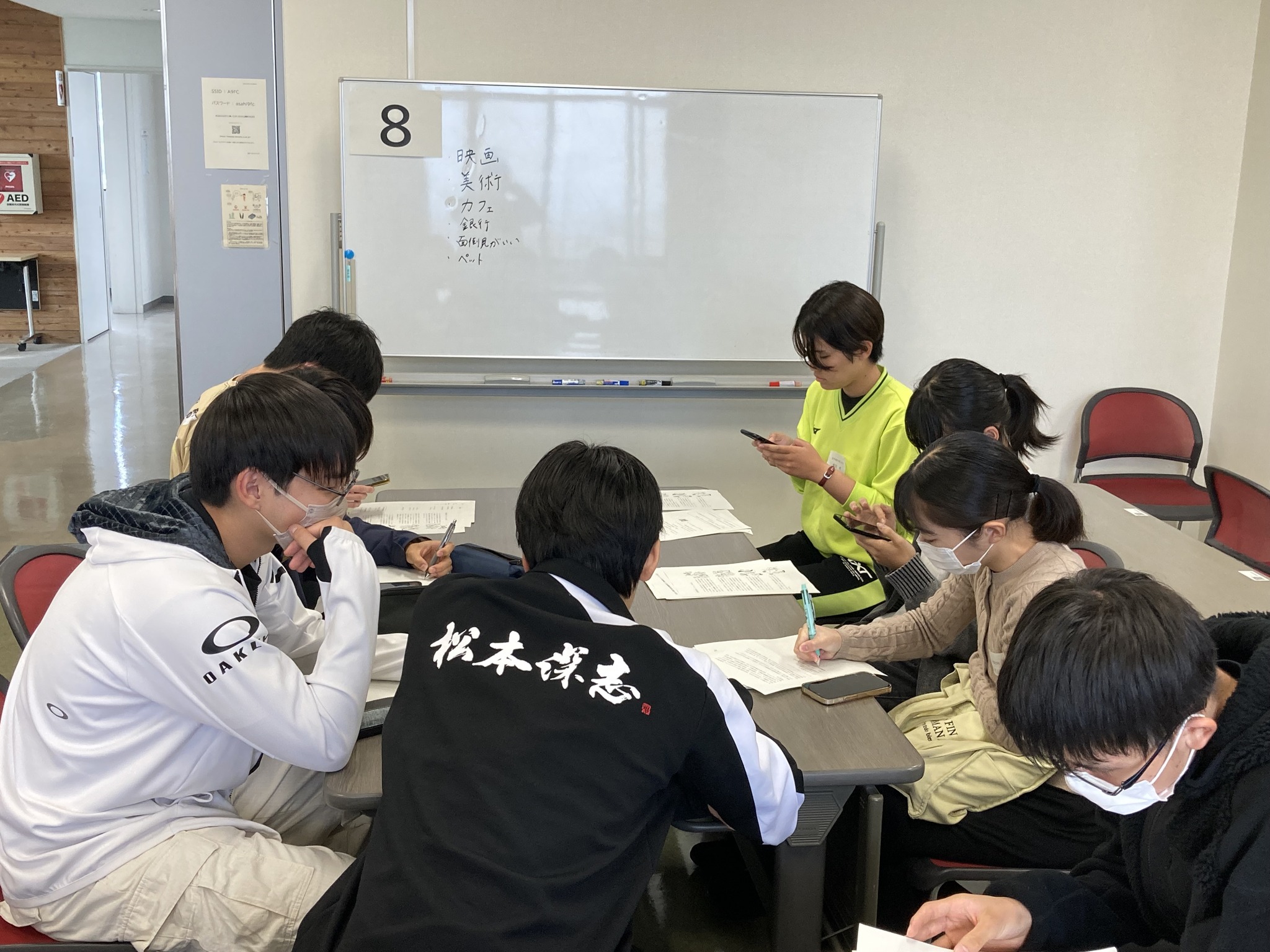

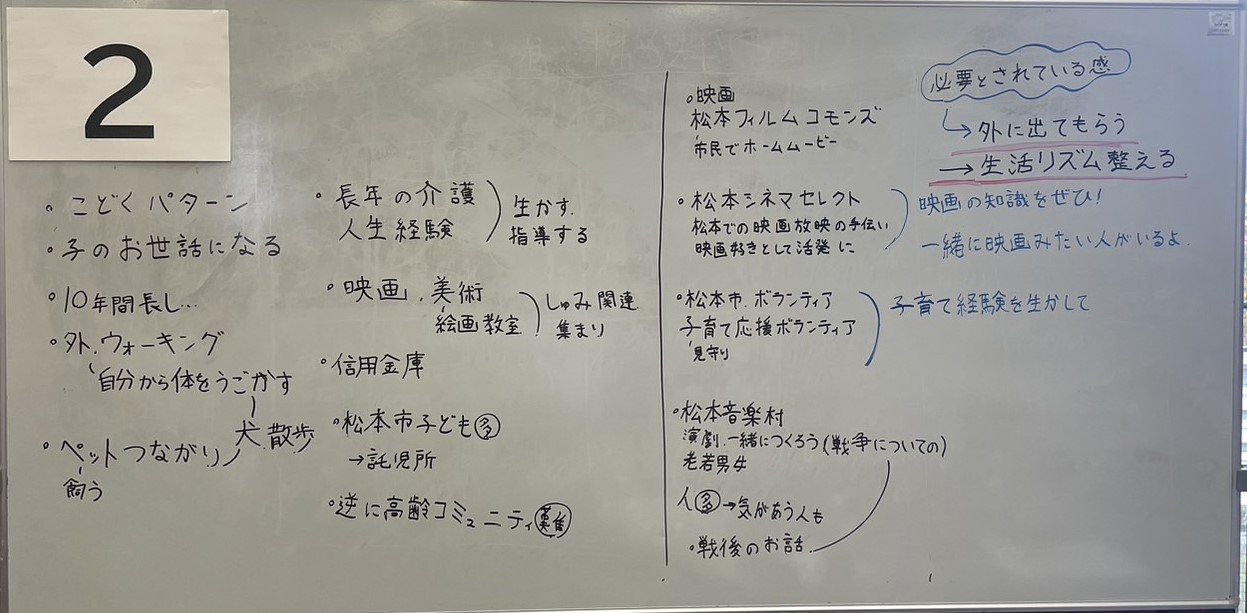

10月26日(土)に開催の地域枠セミナー10月②・2024年深志課題探究ゼミ②では、一般社団プラスケア代表理事/川崎市立井田病院腫瘍内科の西 智弘 先生を講師にお迎えして社会的処方~地域とのつながりを利用して人を元気にする仕組み~と題してお話しいただきました。また、講演の後、75歳女性の事例検討に基づいて松本市にある社会資源を考慮した具体的なアドバイスについて10グループで検討しました。松本深志高校1年生36名と信州大学医学部地域枠1~5年生49名が参加しました。

以下が参加者の感想抜粋です。

※ただ薬を処方して終わりではだめなだけでなく、もっと体を動かしましょうという具体性のない提案でもだめで、どこかの団体に繋げたりして孤独な患者さんに人との関わりを持たせてあげることが大切なのだとわかった。リンクワーカーという言葉を初めて知って、孤独な人に誰かと繋がりを持たせてあげるために大事だと学んだ。また、医師が救ってあげるという上からの考えで患者さんと接すると、患者さんの依存度が増して生きる力が減り、なくなるときにも納得がいかなくなるという話はとても勉強になり印象に残った。患者さんの落ち込んだところを上に掬う事ができるような医師を目指したいと思った。

※その人の好きなことや得意なことを生かして、地域とつながっていけるようにすることは、とても理想的だと感じました。患者さんに社会的処方ができるようになるためには、私たち医療者も地域としっかりつながっていく必要があると感じました。

※一見医師が介入しなさそうな孤立、孤独の問題を医学的な観点から再び見直すことで、社会的処方という考え方が生まれたということがわかりました。この分野では患者との対話が最も重要になってくるので、将来的にも地域資源についてもっと関心を持つことを大切にしたいと思いました。

※社会的処方は、患者さんにとってとても温かい支援で、その場しのぎではなく根本的な解決につながり、とても素敵だと思いました。自分がそれをできる医者になるには、まずは自分自身が地域の色々な活動に出向いたり、新しいことにチャレンジしてみることが必要だと思いました。結局人間にとって1番悲しいのは、誰からも必要とされてないと感じることで、ここが自分の居場所だと思える場所があることは、本当に大切だと思いました。病気を治すどうこう以前に、患者さんが、生きていたいと思えるように、支援できる医者になりたいと思いました。

※仕組み・制度ありきではなく、それぞれにできることを持ち寄って街単位でネットワークを構築し、孤立・孤独を解消していくことが求められているのだとわかりました。

※事例の女性にできる社会的処方を考えることを通して、松本には映画や美術などの様々な取り組みがあるのだと言うことを初めて知りました。調べることがなければ知ることもなかったことであり、自分から繋がりを持とうとする意思を持つことで様々な情報を手に入れられることを知りました。その人の助けになりたいという思いや、その人に興味を持とうとすることが重要であることを学びました。

※地域こと、患者さんのこと、両方のことについて興味をもって深掘りしていかないと見えないつながりがあった。自分から知りにいこうという姿勢が大事だし、その姿勢があるからこそ相手ももっと深いところまで教えよう、関わろう、という気になると思う。