地域枠セミナー(11月)を開催しました

2024.11.20更新

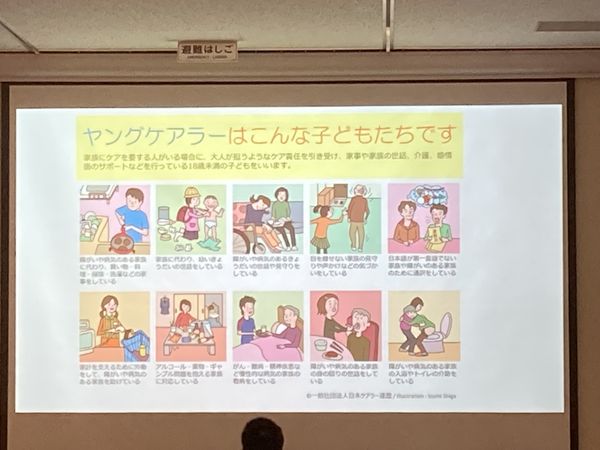

11月9日(土)に開催の地域枠セミナー11月・2024年深志課題探究ゼミ③では、えんじょるのプロジェクト代表の美齊津康弘さんを講師にお迎えして「ヤングケアラーを支える~そして地域の助け合いを広めよう~」と題して、ご自身のヤングケアラーとしての経験から、地域での助け合い・支え合い活動についてお話しいただきました。

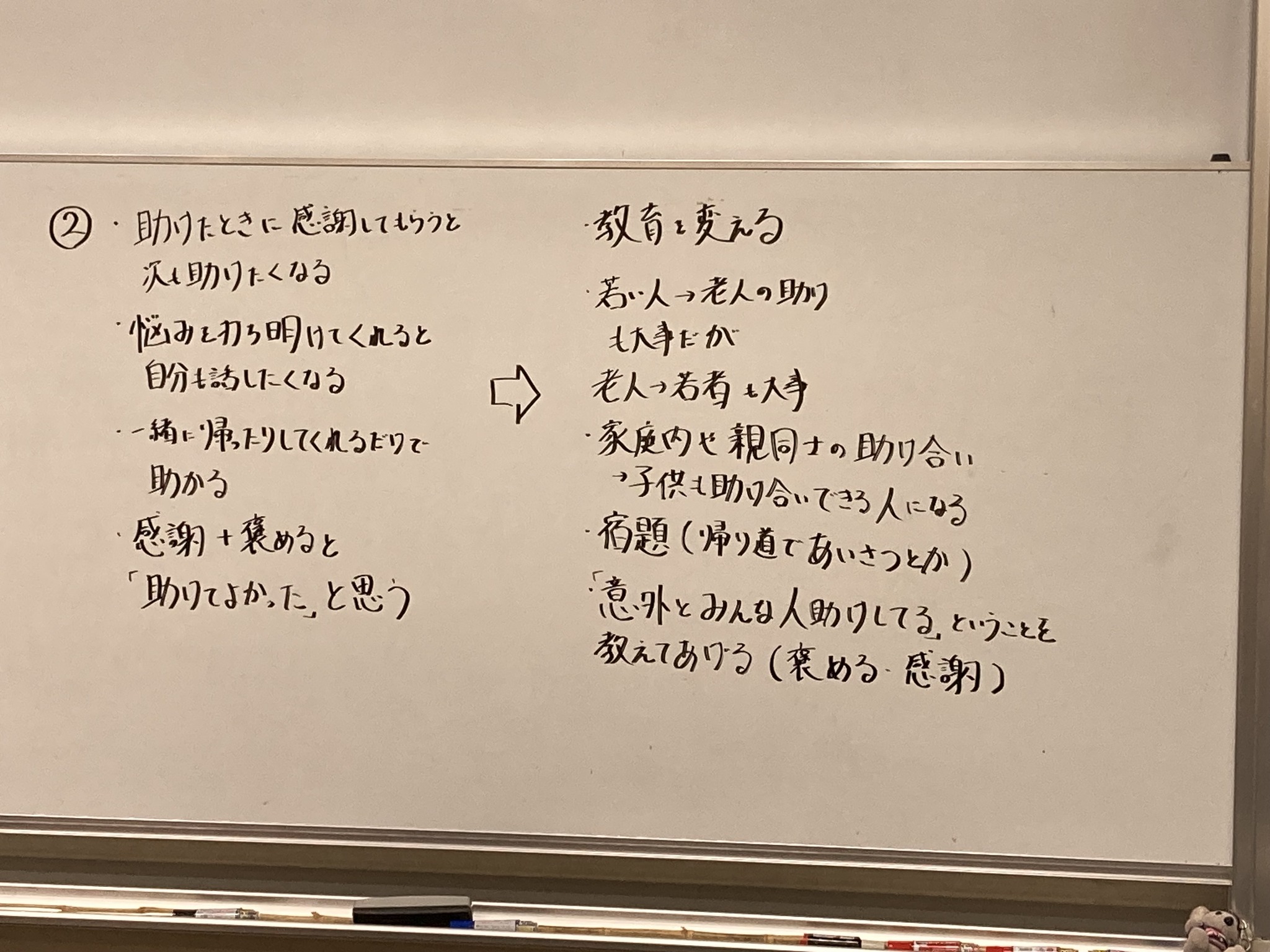

また、講演の後、①ヤングケアラーの存在に気づく人を世の中に増やす方法(ヤングケアラーの支援団体のスタッフになって)、②助け合いランキング世界最下位の日本を世界一にする方法(助け合いの啓発をする団体のスタッフになって)、を10グループで検討しました。松本深志高校1年生36名と信州大学医学部地域枠1~5年生48名が参加しました。

以下が参加者の感想抜粋です。

※ヤングケアラーのひとってなんか特別な人とか思っていたけど、決して特別ではなくて意外に身近にいることがわかったし、その本人の自覚がないからこそ余計に解決の糸口が見えにくい問題だと思った。人助けのハードルの高さを私の中で低くしてあげるだけでもいいんだなと思えた。

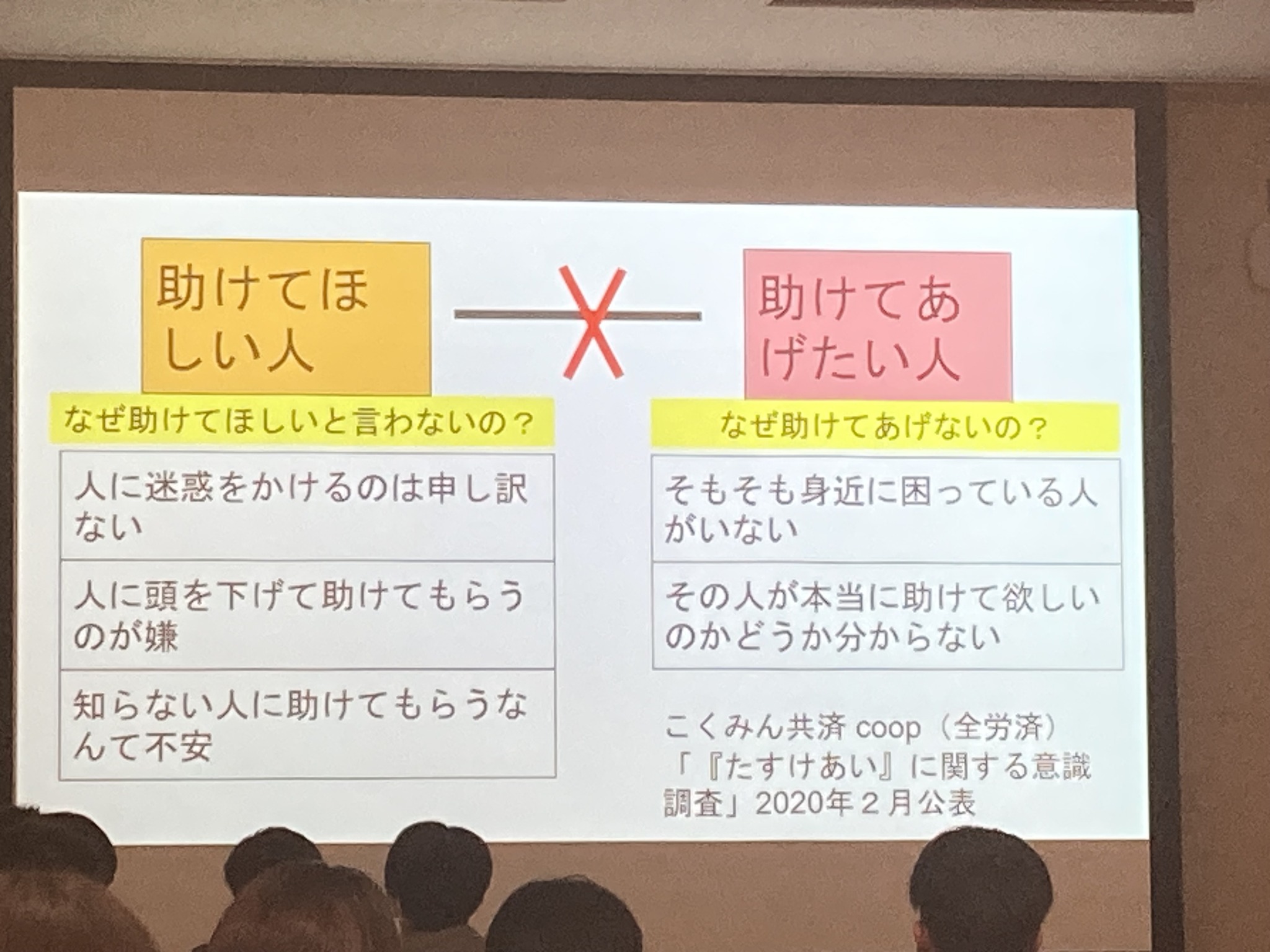

※日本人の助け合いランキングが最下位なのは、日本人が冷たいのではなく、助けを求めている人がSOSを出しにくいことが原因だと追うことがわかった。SOSを出しやすい環境を整えていくことがこれから大切になってくると思う。

※ヤングケアラーの定義に自分が普通だと思っていたことも含まれていて驚いた。ヤングケアラーという単語自体は知っていてもそれが具体的にはどんなことかを知らない人が多いと思うので、まずはそこから広めていくことが大切だと思う。

※講演を聞いて、これまで気づかなかったが、今までもヤングケアラーが周囲にいたのかもしれないと思うようになった。まずは、ヤングケアラーに気づくことが大切なのだと学ぶことができた。そして、ヤングケアラーに気づいたら、繋がり、話を聴くことが大切なのだと学んだ。そよ風のような支援という言葉は覚えておきたいと思った。

※医師の立場になると経済支援や社会資源の活用に偏って介入しがちですが、例えば奥さんのケアを夫が行っている状況だとしても、細かなケアや家族でも気が付かない場面でもしかしたらお子さんが多くの時間を費やしている可能性もあることを認識し、声がけをしていく必要があると思いました。ヤングケアラーの子供たちが自己肯定感の喪失や悲観的な展望を持ってしまうような状況にあり、助けを求める声を出せないことについても強く記憶に留めておくべきだと感じます。患者さんだけでなくその家族にまで視野を巡らせ、引いては守られるべき子供の立場を社会全体として支えていけるように、臨床の現場に出た時に考えていきたいと思いました。

※えんじょるののボランティア有志者数の実績から、小さな善意を集めて助けを必要としている人に繋げる仕組みの重要性、その際に双方の精神的・作業的な負担を減らす工夫の必要性を感じた。ヤングケアラーについて社会が知り、寄り添う言葉をかけることが本人たちにとってとても救いになるのだと知った。ただ、医療や介護現場、行政の働きかけで、そもそもヤングケアラーを出さないこと、彼らの実質的負担を減らすことが大事だと思った。