地域枠セミナー(10月)①を開催しました

2024.10.22更新

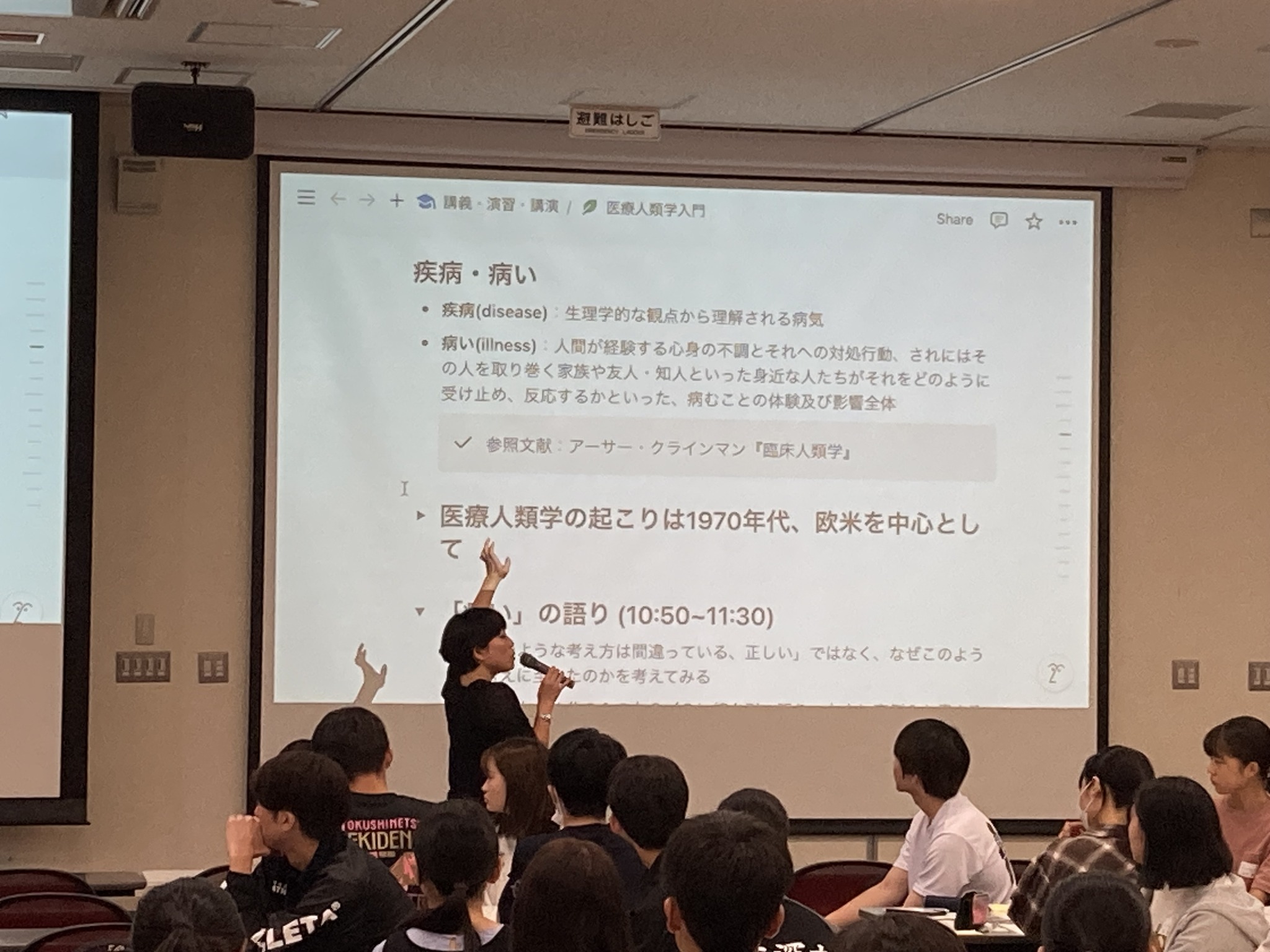

10月5日(土)に開催の地域枠セミナー10月・2024年深志課題探究ゼミ①では、東京科学大学教授の磯野真穂先生を講師にお迎えして、「医療人類学入門」をテーマに講演・グループワーク指導いただきました。松本深志高校1年生38名と信州大学医学部地域枠1~5年生45名が参加しました。

以下が参加者の感想抜粋です。

※ 医療人類学、という学問自体は聞いたことがなかったですが、病気とは何か、疾病と病いの違いとはなにか考えていくことで、今後医師としてどのような立場で患者さんと関わっていくべきなのかを考えることができました。

※自分にとっての当たり前と他人にとっての当たり前は違うということを実感しました。自分の知識や価値観だけで判断するのではなく、相手の考えやその考えに至った背景などを知っていく必要があるのだと感じました。

※自分が今まで考えていた病気の定義は病気とは考えられていないものも含んでしまうことを知り、病気の定義とはとても難しく自分では明確な答えを出すことはできないなと思った。

※l生物学的な観点ではない、病気というものをどう捉えるか、ということは自分が思っていたよりもとても複雑なことなのだなと思いました。医療の発達によって、様々なことに介入していくと、本来の自分とは何なのか分からなくなるようで、線引きが難しいと思いました。

※大学の授業を受けているだけだと病気や人を無機質的に見る傾向が強くなってしまうが、「病い」を見ることと患者さんが住む社会を考える大切さを再認識させられました。

※今まで病気をなんとなくしか知らなかったが今回の話し合いや事例を見たら結構難しいものだと思ったのと医療の介入などについても人によって変わったりして難しいと今回改めて学びました。

※文化人類学という学問について少し知ることができて、面白い学問なのだと思えました。文化の違いを踏まえた上で、自分の常識を当てはめずに他者の文化を評価するかは大事だけどとても難しいことだなと感じました。

※ 医療は全面的にいいイメージがあったが、今回の講演で、確かに良いことをしているんだけど、その後の影響がより重要なんだとわかった。その影響が体、心、地域どこに出るのか、いいこともあれば、インドの村のように一時的に良くなり、より悪化した例があるように悪くなってしまったこともあることがわかり、医療人類学とは医療の世界的な普及において大事なことだと思った。

※病気というものを理解しているつもりでいたけれど、定義するのは難しく、様々な例を考えれば考えるほど医療はより複雑に存在していることを思い知らされました。医療人類学で重要となる、他文化に自分の常識を当てはめないという考え方に特に感銘を受けました。