2024年 第2回「地域医療」(医学科4年生)

2024.5.29更新

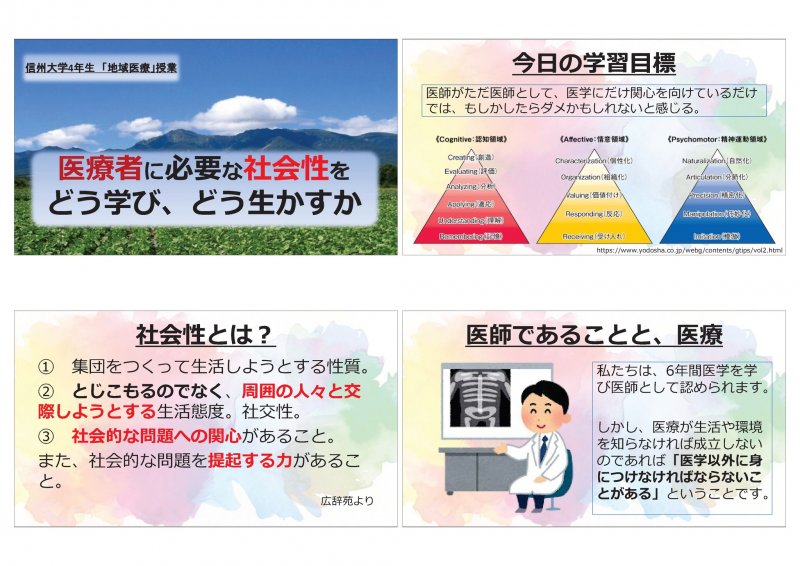

第2回目の「地域医療」の授業では、佐久総合病院付属小海分院の小林和之先生にお話しいただきました。

以下が学生の感想の抜粋です。

※今まで地域医療には、幅広い医療知識が必要だと思っていた。講義を聞いて、それももちろん大切だが、患者さんに寄り添った医療を提供するために医療以外の知識を学びし続ける必要があると学んだ。多忙な中で、先生は自分の興味を持つ分野を貪欲に学び続けていることを講義で聞き、とてもいい刺激になった。

※どこまで助けるかを天秤で考えるのではなく、どう助けるかを全員で考えて共有することが地域社会の力を上げることに繋がることを学べました。

※先生の講義を受ける前は医学を大きなものとして捉えていたんですけど、先生は地域というようなより大きなものを良くするために医学を手段の一つとして捉えているのかなという印象を受けて、自分が学んだ医学を医療の中で発揮するだけじゃなくて、周りの人の暮らしが少しでも良くなるように活用できることを意識していきたいと思いました。※自分の知っていることだけの世界に閉じこもらずに、知らないことすら認知できていないような知らないことに出会えるよう、自分への曝露を積極的に増やしていこうと思った。また、医療は医学とはイコールではなくあくまでも地域社会の一部であるという考え方を、先生のお話を聞くことでリアルなイメージとして持つことが出来た。

※先生の講義を受ける前は医学を大きなものとして捉えていたんですけど、先生は地域というようなより大きなものを良くするために医学を手段の一つとして捉えているのかなという印象を受けて、自分が学んだ医学を医療の中で発揮するだけじゃなくて、周りの人の暮らしが少しでも良くなるように活用できることを意識していきたいと思いました。

※これまで何度も様々な場面で年上世代の方々から色々な経験をすると良いという言葉をいただいてきましたが、医療と社会性、地域のつながりと結びつけて言語化してお話していただくことでその大切さを改めて感じることができました。

※「多くの患者を診る医者か一人一人に時間をかける医者か」という質問に対し、「一人の患者さんに丁寧に向き合い接することで、長期的な時間軸で多くの人を助かることにつながる。」と答えられていましたが、今まで考えたことのないアプローチで面白いと思いました。