TOPICS

トピックス

第5回ライフクリエイター入門演習が行われました。

ライフクリエイター入門演習

第5回 特別講義「AIと知財戦略」(2021年5月19日)

信州大学経法学部教授(東京大学先端科学技術研究所教授)玉井克哉

第5回目の講義は知的財産権を専門とする玉井教授を招き、新しいAI技術で起業をするときに核となるアイデアを守る重要性についてお話がありました。多岐にわたる知的財産を紹介した上で、国ごとに法制度が異なるが故の保護の難しさを説明し、知的財産を守るさまざまな方法を説明しました。

1.AIで起業する若者たち

卒業後の進路は企業への就職が一般的であった日本でも近年、起業する若者が増えており、中でもAIでの起業を目指す若者が多い。AIでの起業はアイデア勝負で、大きな設備投資が不要なため若者でも目指しやすいのが特徴だ。一方で、「新しいアイデア」を守り、独占できなければ、事業の存続は難しい。そこで必要となるのが、「目に見えない、触れないもの」を財産と扱い、独占する権利を与える知的財産権という考え方である。

2.知的財産権とは

知的財産にはさまざまなものがあり、それぞれ保護の仕方が異なる。技術的創作である発明は特許権で守られ、文芸や美術、音楽などの創作的表現を守るのは著作権である。商品やサービスにつけるマーク(ブランド)などは商標権を取得する。単純に企業内で秘密とされる有用な秘密情報も知的財産とされ、保護の対象である。

知的財産権をめぐる法制度は国ごとに異なり、医薬品の開発など世界中の国が必要とするアイデアについてはしばしば利害の対立が起きる。医薬品を開発する先進国は権利の保護を求め、その他の国はそれを認めたがらないからである。これについては国際機関で、医薬品は特許を認めるべきだとの結論が出され、国際調和が図られている。

3.特許制度のメリットとデメリット

特許制度に頼らず、開発した技術を非公開にして権利を守る方法(営業秘密)は、権利範囲が不明確で秘密を守る労力も大きく、社会の進歩に貢献しないなどのデメリットがあり、時代遅れとされてきた。一方で、特許制度は権利の範囲が明確で、取得すると事業を展開する上で頼りになり、新しい技術が公開されることは技術の累積的進歩につながると評価されている。

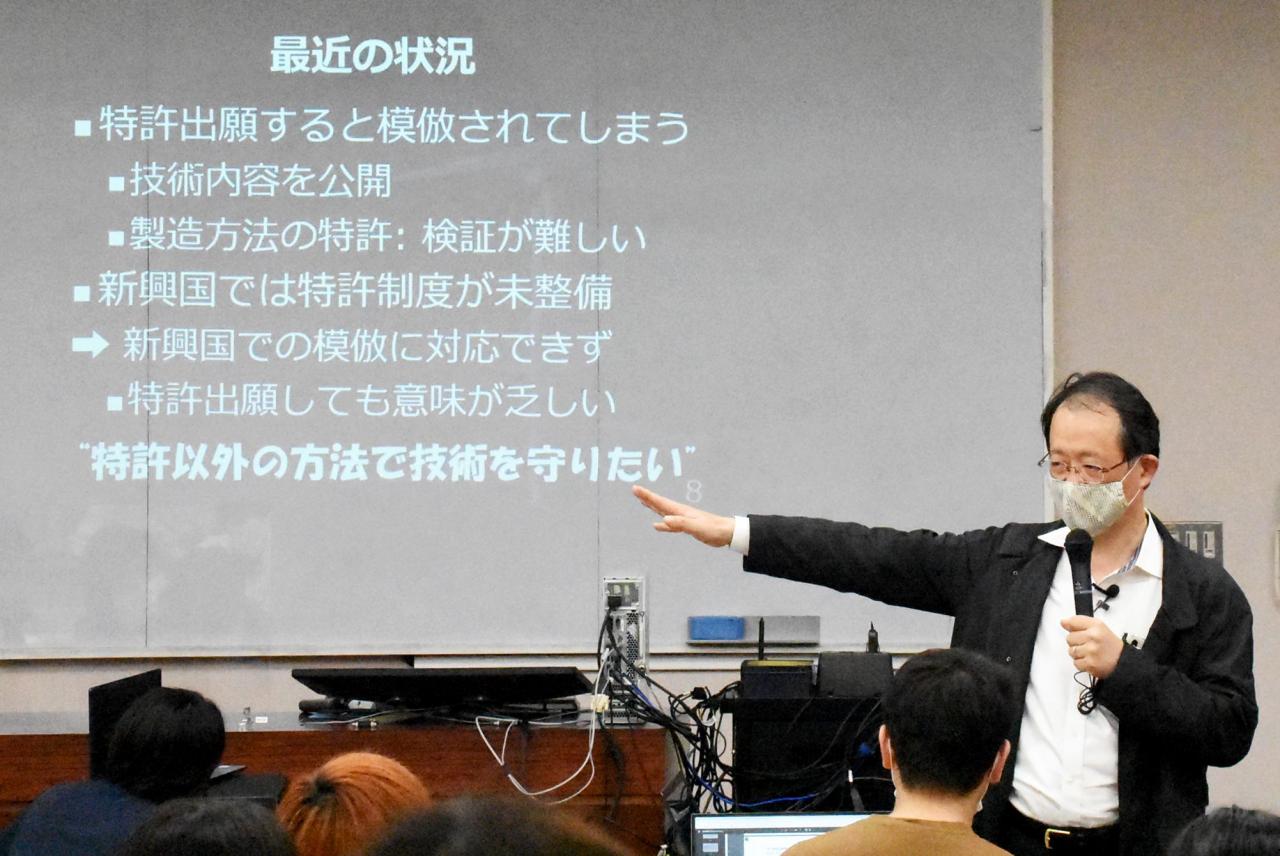

だが近年では、出願して技術を全世界に公開すると他国での模倣につながるという懸念から、出願をためらう傾向が目立ってきている。主要国や新興国など数十か国で特許を取ったとしても、特許権の侵害は自ら見つけて訴えなければならず、完全に守られる保証はない。特許取得のメリットが薄れ、特許以外の方法、すなわち「秘密にする」という方法に流れが変わりつつある。

|

|