TOPICS

トピックス

第4回ライフクリエイター入門演習が行われました。

ライフクリエイター入門演習

第4回 「AIの定義と歴史(1)」(2021年5月12日)

信州大学社会基盤研究所 特任教授 林憲一

第4回の講義では「AIの定義と歴史」と題し、各時代におけるAIブームの特徴や「AI(人工知能)」という言葉の意味を確認しました。AIは時を経て進歩を続けており、私たちの身近にあるAIを使ったサービスがどの程度に高度なものであるかを考えました。

1.コンピューターの歴史とAI

コンピューターは人間の弱い記憶力と計算力を補う目的で開発が始まった。世界初の汎用コンピューター「ENIAC(エニアック)」は、第二次世界大戦においてミサイルの弾道計算をするためにアメリカで開発が始まり、1946年に完成した。

1956年にはアメリカで10人の学者が会議を開き(ダートマス会議)、そのうちの一人、ジョン・マッカーシーが初めて「人工知能(AI)」という言葉を使った。人工知能という学術研究分野を確立した会議とされ、現在に至るまで研究課題とされている「自然言語処理」「機械学習」「抽象概念推論」などについて話し合われた。

2.繰り返されるAIのブーム

1950年代後半~1960年代に起きた第一次AIブームは、東西冷戦下のアメリカでロシア語の機械翻訳の開発に注目が集まった。しかし実際は遊びで使う程度の「トイプロブレム」しか解くことができず、人々の期待を裏切りブームが去った。

このようにブームは、新しい発想によって研究者たちの間で楽観的な見分が広がり(AIの春)、過剰な期待とメディアのあおりにより研究資金が流入するが、一方で、期待されたような成果を得ることができず、ブームが去る(AIの冬)というサイクルを繰り返す。

第二次AIブームを経て、現在は2010年代から始まった第三次AIブームの真っただ中にいるが、今回のブームではディープラーニング(深層学習)やビッグデータ活用の研究に力が注がれ、私たちの生活に深く根差すサービスが数多く開発されている。

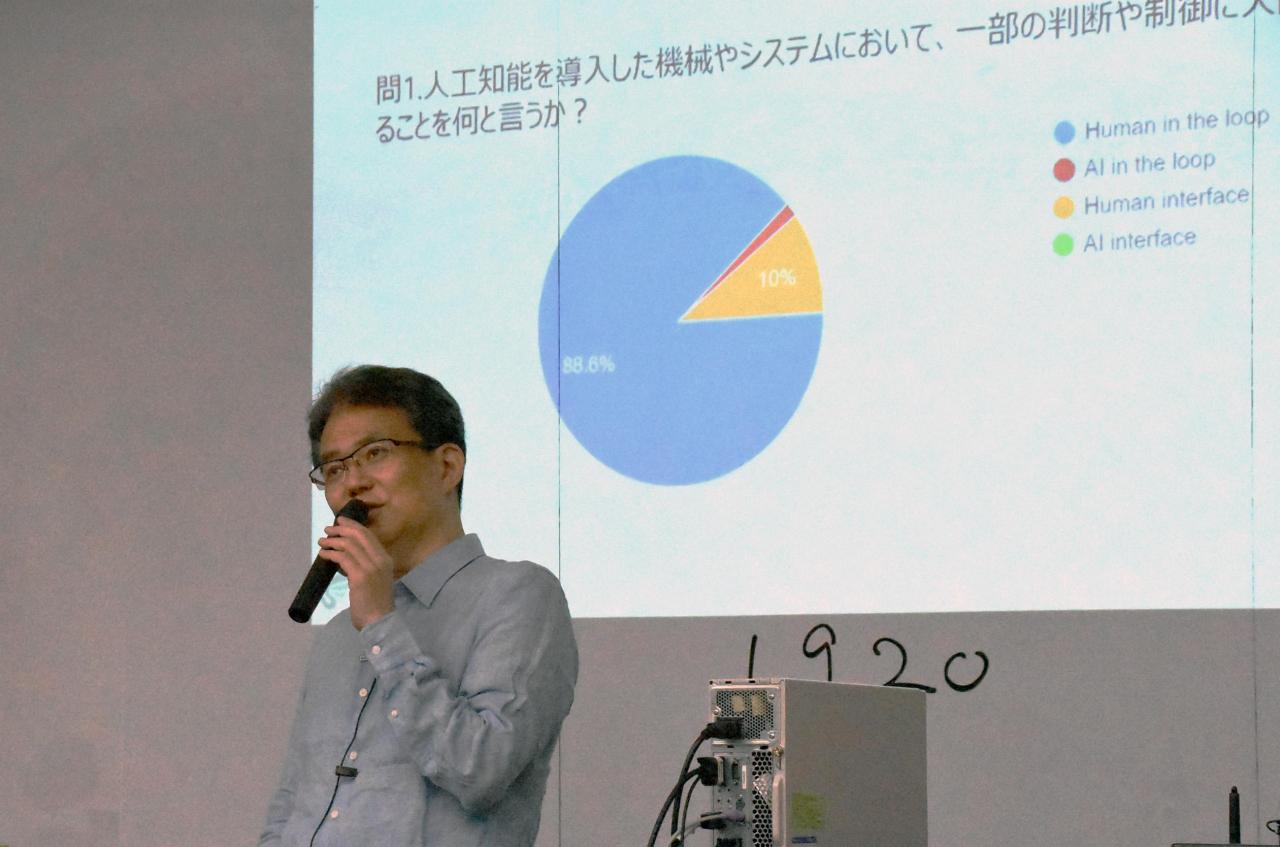

3.曖昧な「人工知能(AI)」の定義

ある研究者は人工知能(AI)を「人工的に作られた人間のような知能、ないしそれを作る技術」と定義するが、人工知能の定義は研究者ごとに異なり、学術的な統一見解はない。なぜなら「知能」という言葉が、思考や認知、意識など多くのイメージを含むものであり、その定義が曖昧だからである。

そのため、世間には様々な技術レベルのAIがあり、エアコンの温度調節機能などの単純な制御プログラムが人工知能とうたわれることもある。古典的な人工知能を搭載したお掃除ロボット、機械学習でデータから統計的に法則を見つけるリコメンデーション機能、さらに複雑化した深層学習を使うものまですべてAIであるといえる。

人間と同じように感情や自由意志を持ち、人間に匹敵する知識を持つAIを「強いAI」、学習や推論、認識など知的作業を行い、特定の課題に対してのみ人間に匹敵するAIを「弱いAI」と呼ぶが、現状で存在するのは弱いAIのみで、強いAIが実現する兆しはない。

|

|