水中の温和な条件で合成するサメの歯成分からなる

バイオミネラルナノファイバー

――優れた分散性・液晶配列性を示す環境低負荷な次世代無機系ナノ繊維材料――

発表のポイント

・ 強靭なサメの歯の無機成分であるフルオロアパタイトを主成分とした極細のナノファイバー材料の水中の温和な条件での合成とそれを用いたナノ複合材料の開発に成功しました。

・ タンパク質の働きを模倣した高分子を鋳型として用いることで、極細のバイオミネラルナノファイバーを合成し、さらに水存在下で自発的に配列する液晶性の発現に成功しました。

・ 地球にやさしい次世代ナノ繊維材料として、生体適合性、生分解性を利用したバイオや医療分野での応用のみならず液晶性を活用した機能性デバイスなどへの応用も期待されます。

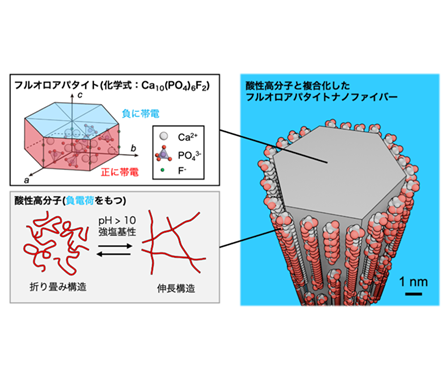

本研究の概要図

概要

東京大学大学院工学系研究科の三上 喬弘 大学院生、加藤 利喜 特任研究員(研究当時、現:岡山大学 学術研究院先鋭研究領域(異分野基礎科学研究所) 助教(特任))、加藤 隆史 教授(研究当時、現:東京大学名誉教授、岡山大学学術研究院先鋭研究領域(異分野基礎科学研究所) 教授(特任)、信州大学アクア・リジェネレーション機構 特任教授)らの研究グループは、福岡工業大学工学部の宮元 展義 准教授と共同で、強靭なサメの歯の無機成分であるフルオロアパタイト(注1)を主成分としたナノ繊維材料(注2)の水中における温和な条件での合成に成功しました。本研究は、生物の歯や骨などのバイオミネラル(注3)が形成される際の生体の仕組みに倣ったものです。すなわちタンパク質の働きを模倣し、酸性高分子の立体構造制御によって高アスペクト比(注4)のフルオロアパタイトナノファイバーの温和な水中環境下においての合成を実現しました。さらに表面に複合化した酸性高分子の静電反発力によって水中で安定なコロイド(注5)状態として存在し、ある濃度以上で自発的に秩序構造を形成する液晶性(注6)を有しています。また、液晶性を利用することで特定の方向に強いなどの異方的な構造を有するナノコンポジットゲル(注7)へと展開できることも実証しました。

本研究において開発されたフルオロアパタイトナノファイバーは、優れた生体適合性や生分解性(生体吸収性)を有し、また、溶解しにくい安定な化合物であるため、環境低負荷な地球にやさしい次世代ナノ繊維材料といえます。さらに今後は、環境低負荷かつ生体適合性のある複合材料の補強材として人工骨やインプラントなどのバイオ材料や医療分野での応用のみならず、液晶性を利用したデバイスや機能素子材料への応用も期待されます。

本研究成果は2025年11月10日付でドイツ国際科学誌「Advanced Materials」のEarly Viewとして公開されました。

発表内容

〈研究の背景〉

近年、環境意識の高まりからナノ材料にも持続可能性・環境低負荷性が求められています。セルロースナノファイバーのような天然有機高分子由来のナノ繊維材料は環境負荷が低く実用化が進む一方、耐熱性や耐薬品性に優れる無機系ナノ繊維材料は、持続可能な観点からは十分に研究が進んでいません。自然界では、持続可能な無機系ナノ繊維材料を巧みに利用した例を見ることができます。例えば、サメの歯のエナメロイド(ヒトの歯のエナメル質に相当)では、フルオロアパタイトナノファイバーが有機高分子中に配列することで生体材料として最高硬度を実現しています。この材料は持続可能な無機系ナノ繊維材料として有望な候補であるものの、凝集を抑制しながら高アスペクト比のフルオロアパタイトナノファイバーを合成する方法は確立されていませんでした。

〈研究の内容〉

本研究グループは、生物の骨や歯といったバイオミネラル形成の仕組みに着想を得て、酸性高分子の立体構造制御を利用した新しい合成法を開発しました(図1a)。バイオミネラルの形成では、タンパク質の酸性部位が結晶成長を制御し、またその立体構造も重要な役割を果たすことが知られています。本研究ではこの原理を応用し、強塩基性条件下で酸性高分子を十分に伸長させることで、高アスペクト比のフルオロアパタイトナノファイバーの合成に挑戦しました。その結果、pH10以上の溶液中で長さ1-2 µm、直径約8 nmのナノファイバーの合成に成功しました(図1b)。酸性高分子がファイバー表面に複合化し静電反発を誘起することでコロイドとして安定な分散状態を実現しました。さらに、このナノファイバーは水中でわずか0.2%(体積分率)程度で自己組織化し、液晶性を発現しました(図1c)。一般に、液晶性の発現には不可逆的な凝集が問題となりますが、本研究では酸性高分子の複合化によりその安定化に成功しています。液晶状態のナノファイバーは外部電場に対し優れた応答性を示し、液晶ディスプレイ材料のような電場応答性を示しました。外部電場で一方向に配列させたナノファイバーをゲル中に固定化することで、異方的構造をもつナノコンポジットゲルを作製しました(図2)。このゲルは配列方向に依存して力学特性が変化し、配列方向には硬く脆く、その垂直方向には柔らかく粘り強いという特徴を示しました。

図1:フルオロアパタイトナノファイバーの合成戦略とその観察

(a) フルオロアパタイトナノファイバーの合成戦略。(b) フルオロアパタイトナノファイバーの透過型電子顕微鏡(注8)画像。(c) 水中に分散したフルオロアパタイトナノファイバー。偏向板を通して観察すると液晶構造由来のテクスチャが観察できる。

図2:フルオロアパタイトナノファイバーを複合化させたナノコンポジットゲル

(a) 電場によって配列したナノコンポジットゲルの模式図。(b) 電子顕微鏡によって明らかにされたゲル中のフルオロアパタイトナノファイバーの配列構造。(c) ナノファイバーの向きによって異なる力学物性を示す。

〈今後の展望〉

本研究で開発したフルオロアパタイトナノファイバーは、環境に負荷の少ない手法、すなわち水中で温和な条件において合成可能であり、高アスペクト比でも安定な分散性と液晶性を示しました。フルオロアパタイトは私たちの歯や骨を構成するヒドロキシアパタイトのフッ素置換体であり、生体適合性や耐酸・耐蝕性に優れるため、人工骨やインプラントなど医療分野での応用が期待されます。また、液晶性を活かしたデバイス開発や、耐熱性・耐薬品性に基づく新たな応用領域の開拓も見込まれます。

〇関連情報:

「プレスリリース①人間の歯や骨の成分のヒドロキシアパタイトの液晶化による配列制御に世界で初めて成功 ~次世代バイオマテリアルとして人工骨、人工歯根などへの応用が期待~」(2018/02/09)

https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/foe/press/setnws_201802091650290574063240.html

「プレスリリース②バイオミネラル液晶から形成される鮮やかな構造色を示すフォトニック材料の開発に成功」(2024/07/12)

https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2024-07-12-001

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院工学系研究科 化学生命工学専攻

加藤 隆史 研究当時:教授

現:東京大学名誉教授

岡山大学 学術研究院先鋭研究領域(異分野基礎科学研究所)教授(特任)

信州大学アクア・リジェネレーション機構 特任教授

加藤 利喜 研究当時:特任研究員

現:岡山大学 学術研究院先鋭研究領域(異分野基礎科学研究所)助教(特任)

三上 喬弘 博士課程(日本学術振興会特別研究員)

福岡工業大学 工学部

宮元 展義 准教授

論文情報

雑誌名:Advanced Materials

題 名:Liquid-Crystalline Biomineral Nanofibers: 1D Inorganic Materials with a High Aspect Ratio and Anisotropic Self-Assembled Nanocomposites

著者名:Takahiro Mikami, Riki Kato, Nobuyoshi Miyamoto, Takashi Kato*

DOI:10.1002/adma.202514457

URL:https://doi.org/10.1002/adma.202514457

研究助成

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業「新学術領域研究(課題番号:JP19H05714、JP19H05715)」、「基盤研究(B)(課題番号:JP25K01625)」、「特別研究員奨励費(課題番号:JP24KJ0621)」、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業(課題番号:JPMXP1223UT0106、JPMXP1224UT0078、JPMXP1225KU1036)」、の助成を受けて実施されました。

用語解説

(注1)フルオロアパタイト:

化学式Ca10(PO4)6F2で表されるリン酸カルシウム系の無機結晶。自然界では、例えばサメの歯の表層などに存在する。ヒトの歯や骨の主要成分であるヒドロキシアパタイト(化学式Ca10(PO4)6(OH)2)の水酸基(OH-)がフッ化物イオン(F-)に置換された構造をもち、生体親和性が高い。ヒドロキシアパタイトと比べて耐酸性、耐溶解性、耐摩耗性に優れるとされる。

(注2)ナノ繊維材料:

一般に、直径が1~100 nm 程度(髪の毛の数百分の1の細さ)で、長さがその直径の100倍以上の極細繊維状の物質を指す。代表例として天然多糖由来のセルロースナノファイバーがあり、実用化に向けた技術開発が進められている。

(注3)バイオミネラル:

生物が作り出す歯や骨、貝殻の真珠層などの硬組織。ナノからマクロまで階層的に組み上げられた精緻な構造をもち、その構造に由来する力学的・光学的な特性を発現している。常温・常圧に近い温和な条件でこのような構造を形成するため、材料化学と生物学の両面から活発に研究されている。

(注4)アスペクト比:

粒子や繊維の形を表す指標で、最も長い方向の長さを最も短い方向の長さで割った比率。棒状粒子の場合には粒子の長さと直径の比率となる。アスペクト比が大きいほど細長い形を示し、1に近いほど長さと幅が同じで球形に近い形となる。

(注5)コロイド:

牛乳や墨汁のように、液体(または気体や固体)の中に直径 1 ナノメートルから 1 マイクロメートル程度の微粒子が、見た目には均一に分散した状態を指す。場合によっては、分散している粒子そのものをコロイドと呼ぶこともある。

(注6)液晶性:

液体のような流動性と結晶のような規則正しい秩序性を併せもった物質の性質。外部環境によってその構造を変化させることができるため、ディスプレイやセンサーデバイスへの応用が行われている。

(注7)ナノコンポジットゲル:

網目構造をもち、その網目が溶媒を含んで膨潤した固体をゲルといい、その網目構造中にナノサイズの粒子を閉じ込め、ナノ粒子が複合化されたゲルをナノコンポジットゲルという。

(注8)透過型電子顕微鏡:

試料を透過した電子線を電磁レンズで拡大して、試料の拡大像を得る装置。本研究では、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業で東京大学に設置されている共用装置を利用した。

問合せ先

<研究内容について>

東京大学名誉教授 加藤 隆史(かとう たかし)

(元 東京大学 大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 教授)

Tel:03-5841-7440 E-mail:t-tkato@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

<機関窓口>

東京大学 大学院工学系研究科 広報室

Tel:03-5841-0235 E-mail:kouhou@pr.t.u-tokyo.ac.jp

岡山大学 総務部 広報課

Tel:086-251-7292 E-mail:www-adm@adm.okayama-u.ac.jp

信州大学 総務部総務課広報室

Tel:0263-37-3056 E-mail:shinhp@shinshu-u.ac.jp

福岡工業大学 入試広報課

Tel:092-606-0607 E-mail:ko-ikeda@fit.ac.jp

Fax:092-606-7357