糸魚川―静岡構造線の深部から水素依存型の地下生命圏を発見

〜 プレート境界の水素で探る水・岩石・微生物生態系の相互作用 〜

2025年10月1日

1. 発表のポイント

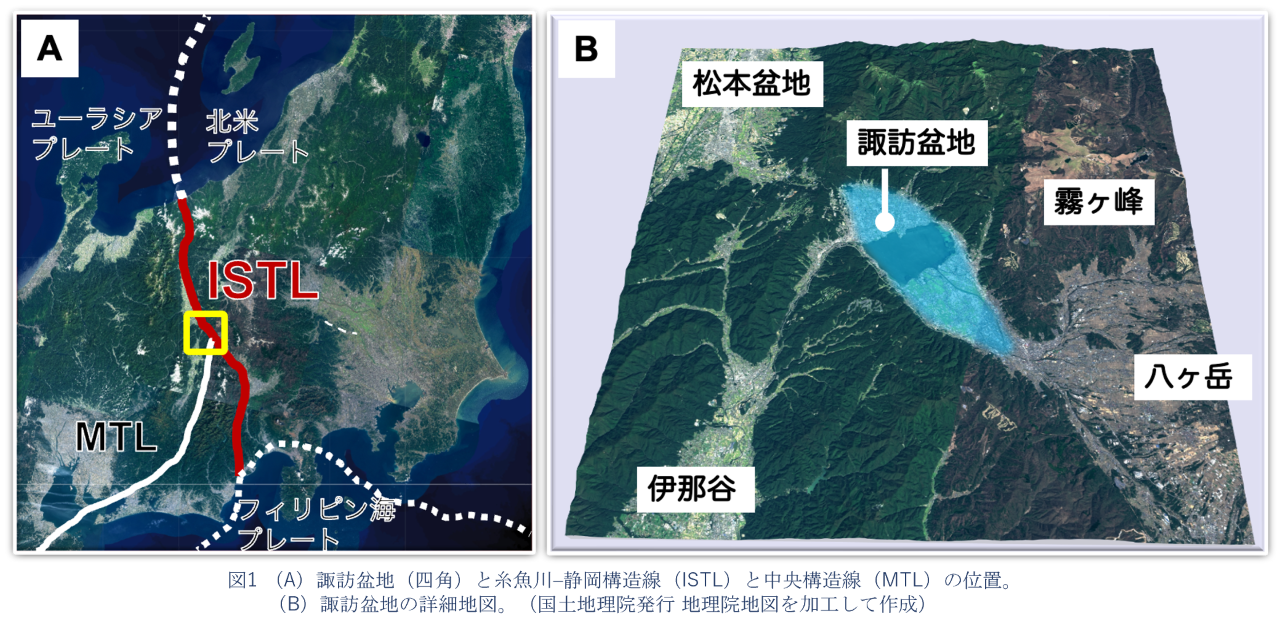

●糸魚川–静岡構造線※1上に位置する長野県諏訪盆地(図1)において、地下の物質循環とそこに拡がる微生物生態系の組成および分布を明らかにした。

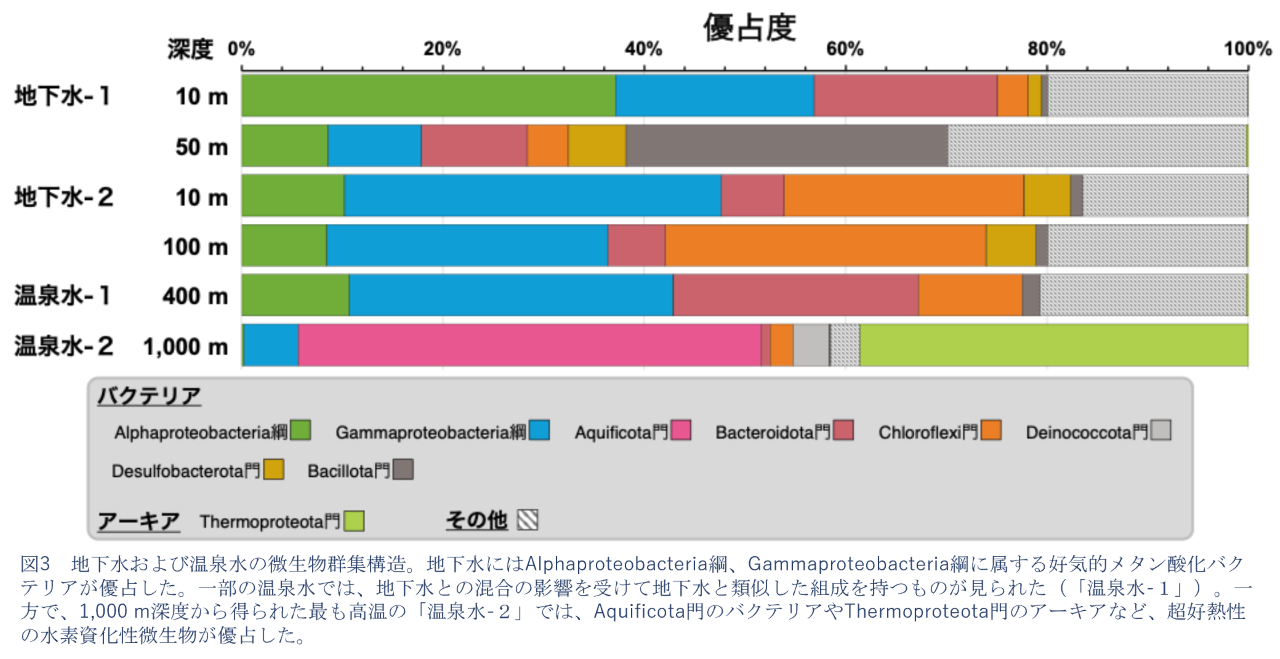

●諏訪盆地を構成する堆積層には、メタンを利用するバクテリアの優占が認められた。一方、基盤岩層では水素(H2)を酸化する超好熱性のバクテリアやアーキアが優占した。

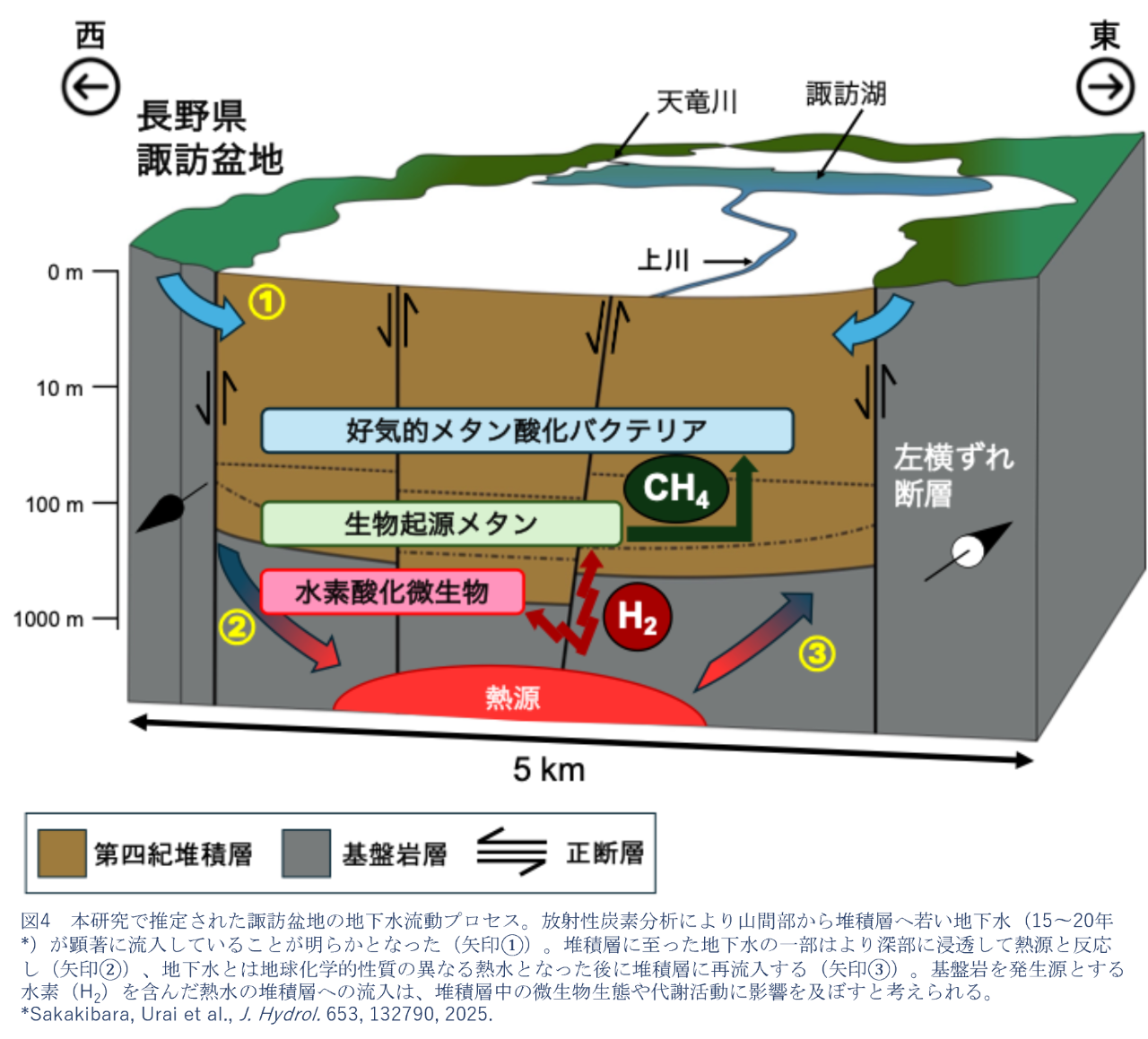

●断層活動に伴う深部起源の水素ガス(H2)※2を含む熱水が断層面を通じて供給され、水素に依存した地下生命圏が形成されていることを証明した。

2.概要 国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸)海洋機能利用部門 生物地球化学センターの高野 淑識センター長と国立大学法人東京大学大学院(総長 藤井 輝夫)理学系研究科地球惑星科学専攻の西村 大樹研究生(当時:現在、理化学研究所)、国立大学法人信州大学(学長 中村 宗一郎)理学部の浦井 暖史助教は、国立大学法人東京大学 大気海洋研究所の横山 祐典教授らと共同で、長野県諏訪盆地から地下水試料を取得し、地球化学及び微生物学的な分析から、地下微生物生態系の組成と分布、そして地下10 ~ 1,000 mまでに拡がる地下深部の物質循環を明らかにしました。 諏訪盆地は、北米プレートとユーラシアプレートの境界として知られる糸魚川-静岡構造線上に位置し、多数の温泉が分布することで知られます。我々はこれまで諏訪湖を対象とした研究を展開し、湖底から湧出するメタンが深部の微生物起源であること、そのメタンが諏訪湖内の生態系にとっての重要な炭素源であることなどを示してきました(2022年 6月 15日既報)。この結果は、諏訪盆地の地下深部にメタン生成、あるいはメタン酸化によって支えられた微生物生態系が存在することを強く示唆しています。しかし、地下に分布する微生物の群集組成の多様性、それらを制約する物質循環のメカニズムについてはほとんど未解明でした。

そこで本研究では諏訪盆地の地下水・温泉水を対象に微生物相の網羅的な解析を行い、有機物に富んだ堆積層にはメタンを酸化するバクテリア、熱源を伴う深部の基盤岩層(最大深度〜1,000 m)の温泉水には、水素を酸化してエネルギー獲得を行う水素資化性のバクテリア・アーキア※3,※4が優占することを明らかにしました。また、水循環を規格化する化学トレーサーとして、放射性炭素同位体分析※5を含む溶存成分の精密な化学分析を行い、諏訪盆地における天水(てんすい)※6と地下水の時空間的な流動プロセスを明らかにしました。本成果は、プレート境界での断層活動に伴う地下環境の水素給源と微生物生態との相互作用の理解に大きく貢献するものと期待されます。

タイトル:Methane- and hydrogen-dependent prokaryotic deep biosphere at the Suwa Basin, Japan: impacts of hydrogeological processes on subsurface prokaryotic ecology at the boundary between the North American and the Eurasian Plates

著者:西村 大樹1,2#、浦井 暖史1,3、松井 洋平1、吉村 寿紘1、小河原 美幸1、井町 寛之1、宮入 陽介4、横山 祐典1,2,4、宮原 裕一3、高橋 嘉夫2、高野 淑識1

1. 海洋研究開発機構、2. 東京大学大学院 理学系研究科、3. 信州大学、 4. 東京大学 大気海洋研究所

# 現所属:国立研究開発法人理化学研究所 バイオリソース研究センター 微生物材料開発室 日本学術振興会 特別研究員

諏訪盆地は、霧ヶ峰や八ヶ岳といった山々に囲まれており、その盆央部では、有機物を含む肥沃な第四紀堆積層(〜400 m)が分布しています。また、諏訪盆地では諏訪湖の内外で活発なメタンの湧出が報告されており、堆積層中にもメタンが高濃度で存在することが考えられます。これまで諏訪湖の湧出メタンが調査され、埋没有機物をメタンに変換する微生物(=メタン生成アーキア)が起源であることが判明しています。この特徴はメタンに関連した活発な地下微生物生態系の存在を示唆していますが、これまでその実態は未解明でした。

一方、諏訪盆地は糸魚川–静岡構造線という日本を代表する大断層帯の直上に位置し、多数の断層が分布しています。また、上諏訪温泉を含む複数の源泉が存在し、地下深部の基盤岩には熱源が存在することが考えられます。このような諏訪盆地の地質学的特性は、地下環境における物理化学的・地球化学的な条件を不均質化し、地下微生物の分布や多様性にも強く影響を及ぼすものと考えられます。

そこで本研究では、地下微生物相の解析と地下水・溶存ガスを対象とした地球化学分析を並行して実施し、諏訪盆地の深部における地下微生物の生態と物質循環とのつながりを解明することを目指しました。

4.成果

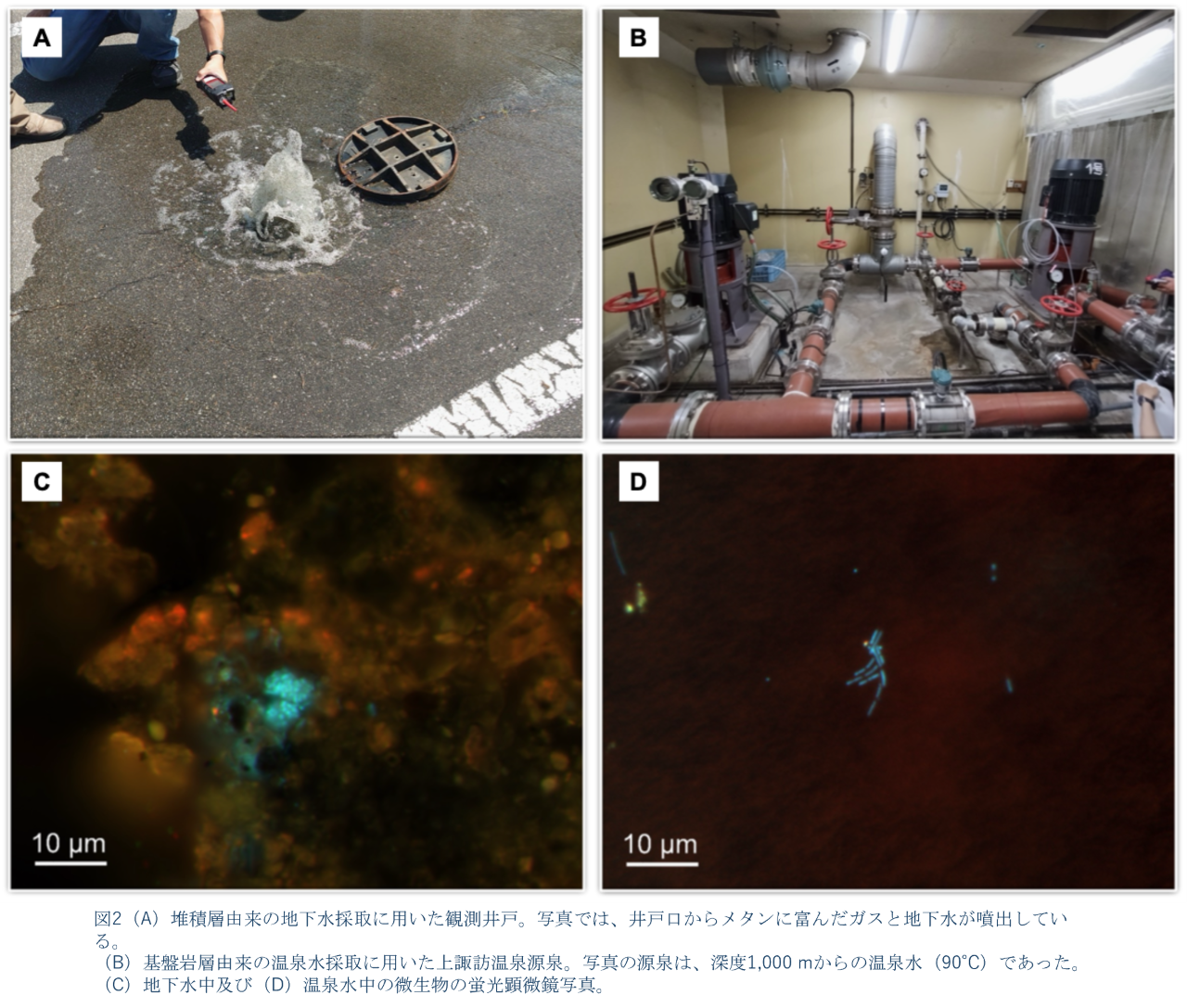

本研究では、諏訪湖の南側、上諏訪において3箇所の観測井戸(図2A、深度10 – 100 m)から堆積層由来の地下水、8箇所の上諏訪温泉の源泉(図2B、最大深度 1,000 m)から基盤岩層由来の温泉水をそれぞれ採取しました。まずこれらの試料中に含まれるガスの組成および安定同位体比分析を行いました。その結果、堆積層由来のガスには微生物起源のメタンが主成分として含まれていた一方、基盤岩層由来のガスには熱分解起源のメタンのほか、水素が含まれていました。この水素同位体比は、その起源が断層活動と関連していることを示唆するものでした。

本研究では、諏訪盆地の深層の地下環境にどんな微生物がいるのか、その多様性と分布を初めて明らかにし、水素に依存する生態系の存在を明らかにしました。今後は、その地下微生物が環境中で行う代謝活動に焦点を当てて研究を進める予定です。

また、本研究は活発な地殻活動と高濃度のメタンを伴った地下環境において微生物生態と地下環境の地球化学・水理地質学的要因がどのように紐づいているのか、その関係性を明らかにしたものです。メタンは強力な温室効果ガスですが、その全球的な循環にはメタンサイクルに関連した地下微生物の代謝活動が顕著に影響を及ぼします。今後、本成果を基盤として、地質学的ホットスポットにおける地下微生物の生態やその代謝活動が関与する物質循環、とくに、水素とメタンの時空間的な動態について理解が進むことが期待されます。

【用語解説】

※1 糸魚川-静岡構造線(ISTL = Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line):北米プレートとユーラシアプレートの境界上に位置する、日本を代表する大断層帯。日本海側は新潟県糸魚川市から、太平洋側は静岡県静岡市までを結び、諏訪盆地はその中点付近に位置する。フォッサマグナ(大地溝帯)の西端としても知られる。

※2 断層活動に伴う深部起源の水素:天然環境で水素(H2)を生じるプロセスは、大きく分けて生物活動によるものと非生物的な化学反応に分けることができる。本研究により諏訪盆地の地下深部では、非生物的なプロセスの中でも岩盤を形成する岩石(ケイ酸塩鉱物)同士が断層活動によって擦れ合うことによって水素が生じていることが水素同位体比(2H/1Hの比率)から示唆された。

※3 水素資化性バクテリア:水素細菌、水素酸化細菌とも呼ばれる。分子状水素(H2)を酸化する反応からエネルギーを獲得し、生育するバクテリア。有機物を必要とせず、独立栄養的に生育することが可能である。本研究では、Aquificota門に属するHydrogenobacter属やSulfurihydrogenibium属が温泉水中の優占系統として認められた。

※4 水素資化性アーキア:水素資化性バクテリアと同様に、水素の酸化反応によりエネルギーを獲得して生育するアーキア。本研究では超好熱性で独立栄養的に生育することが可能であるPyrobaculum属(Thermoproteota門)のほか、ゲノム情報に基づいて水素酸化を行うことが推定される未培養系統、Ca.Caldiarchaeum属が温泉水中に優占した。

※5 放射性炭素同位体比:質量数の異なる2種類の炭素同位体の比率(14C/12C)。炭素は主に質量数が12,13,14の同位体(12C,13C,14C)が存在する。このうち、14Cは放射性同位体と呼ばれる原子であり、半減期は5730年である。14Cは大気中の窒素と宇宙線が反応することで生成されるため、大気中には一定の割合で14Cが存在するが、表層圏における物質循環から隔絶された地下環境では、14Cの供給がないために半減期に従ってその割合が減少する。そのため、地下水に含まれる14Cを分析することで、地下環境と表層との間の交換がどのくらい起こっているのか、大気から隔離された環境であるのかを判定することが可能となる。