折れ線現象を経験した自閉スペクトラム症の子どもたちを成人後まで追跡調査した研究成果が、米国専門誌に掲載されました

【研究成果のポイント】

● 自閉スペクトラム症(ASD)の子どもの一部で見られる「折れ線現象」(幼児期に一度習得した発語などのスキルが失われる現象)が見られた幼児について、その後の成長発達を調査しました。

● 今回の調査では、乳幼児健診を拠点として知的障害・発達障害の早期発見と支援を行う横浜市港北区の地域システムを活用することにより、過去の研究と比べてより精度の高い方法で実施することが可能となりました。

● 今回の調査結果から、折れ線現象が観察されたASDの子どもと観察されなかったASDの子どもとで、その後の成長発達に大きな違いがない可能性が高いことが示されました。

【概要】

信州大学医学部子どものこころの発達医学教室と横浜市総合リハビリテーションセンター(YRC)の共同研究チームは、横浜市の疫学調査で7歳までに把握された自閉スペクトラム症(ASD)の人たちを対象とした成人期の長期追跡調査(Yokohama Longitudinal ASD Birth Cohort Study; Y-LABiC スタディ)を実施中です。このたび、Y-LABiCスタディの新しい報告が、米国の専門誌Autism Researchオンライン版に2025年9月26日付で掲載されました。

Y-LABiCスタディでは、以前に実施した、横浜市港北区における1988年~1996年の出生コホート(31,426名)における7歳までの累積発生率調査1)で特定された278名のうち、調査協力を得られた170名を対象として、成人期の実態について調査しています2)。1991年から2010年までYRCに所属していた信州大学医学部子どものこころの発達医学教室の本田秀夫教授が中心となって、ASDの子どもの早期発見・早期支援体制を整備し、この地域で出生したASDの子どもをもれなく把握する条件を整えました。就学までに出生コホートの疫学調査で把握されたASDの人たちを成人期まで長期追跡調査するというY-LABiCスタディの研究デザインは、できるだけ調査対象の偏りを少なくした信頼性の高い手法をとっているという点で、国際的にも類を見ないものです。

1) Honda, H., Shimizu, Y., & Rutter, M. (2005). No effect of MMR withdrawal on the incidence of autism: a total population study. J Child Psychol Psychiatry, 46(6), 572-579.

2) Iwasa, M., Shimizu, Y., Sasayama, D., Imai, M., Ohzono, H., Ueda, M., Hara, I., & Honda, H. (2022). Twenty-year longitudinal birth cohort study of individuals diagnosed with autism spectrum disorder before seven years of age. J Child Psychol Psychiatry, 63(12), 1563-1573.

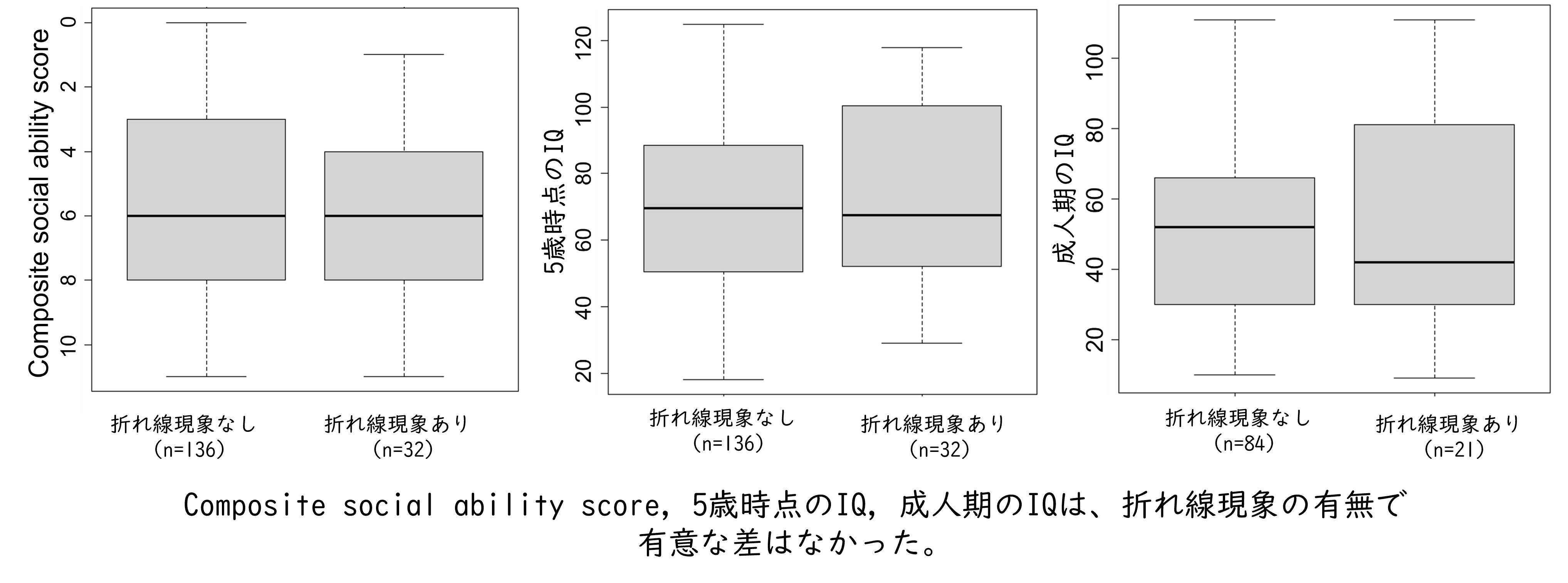

今回の研究は、信州大学精神医学教室の南 聡(大学院生・看護師)が筆頭著者となり、子どものこころの発達医学教室、精神医学教室およびYRCの研究者からなる研究チームによって実施されました。Y-LABiCのデータベースに登録された170名のうち必要なデータが完備していた168名の参加者を対象として、折れ線現象が観察されたか否かに基づいたグループ分けを行い、IQ(5歳時点と成人期)・てんかん発生割合・成人後の心理社会的適応の4つの指標に関して比較しました。

いずれの指標においても両グループ間で統計学的に意味が見いだせる差は認められず、折れ線現象がその後の成長発達に大きな影響を与える可能性は小さいことが示されました。

本研究は、乳幼児健診を起点として母子保健、医療、福祉、教育の多職種による連携体制を構築してきた横浜市の地域支援システムが1990年代から30年以上にわたって機能してきたことによってはじめて可能となりました。

【背景】

ASDの人たちの一部で、獲得していた話し言葉、模倣動作、対人反応、愛着などの機能が幼児期初期に消失することが知られており、「折れ線現象」などと呼ばれています。折れ線現象の存在は以前から知られていましたが、この現象の出現する様子を専門家が直接観察することは難しく、保護者の記憶をもとに情報が蓄積されてきました。

以前は、折れ線現象がみられたASDの子どもは、折れ線現象がみられなかったASDの子どもに比べてその後の成長発達が不良であるとする考え方が主流でした。2000年代以降、新たな手法により研究の進展がみられています。しかし、参加者の偏りが研究結果へ大きな影響を及ぼしている可能性を否定できないこと、折れ線現象の有無を保護者にあとから思い出してもらうという調査方法の問題があること、大人になるまでの長期にわたる成長発達を研究者が実際に観察していないことなど、従来の調査には限界があり、より精度の高い方法による研究が必要でした。

【研究手法・成果】

今回の調査は、横浜市港北区で1988年から1996年の間に生まれ、7 歳までに把握されたASDの人たちを対象とした長期追跡調査であるY-LABiCのデータベースを用いて、成人後の心理社会的適応に関する尺度の総合スコアが得られた168名を対象として行われました。参加者は折れ線現象が観察された群(32名)と観察されなかった群(136名)に分けられ、両グループ間で比較が行われました。比較項目は、5歳時点のIQ、成人期のIQ、てんかんの発生割合、成人後の心理社会的適応の4項目としました。

今回の研究手法の長所は、以下の3つの理由から、系統誤差が最小化されたと考えられることです。

● 1歳半健診を早期発見の起点とし、YRCを診断と療育の拠点として構築された神経発達症の早期発見・早期支援の地域体制によって悉皆的なASDの子どもの把握が可能となったことにより、従来の研究よりも対象の偏りが少なくなりました。

● 1歳半健診で保健師が発達に遅れがないことを直接観察したデータと、折れ線現象出現後の診察データの両方が得られたことにより、保護者の回顧的情報よりも客観性の高い観察データが得られました。

● 参加者の66.5%が長期追跡の最初から最後まで継続してフォローを受けており、20年間にわたって神経発達症診療の専門家によって長期の発達経過に関する詳細な観察データが得られました。

調査の結果、5歳時点のIQ、成人期のIQ、てんかんの発生割合、成人後の心理社会的適応のいずれにおいても折れ線現象があった群となかった群とで有意な差は見られませんでした。

今回の調査では、折れ線現象がその後の成長発達に与える影響を、標準化効果量と95%信頼区間を用いて評価しました。標準化効果量は、評価項目の種類(IQなど)に左右されない統一された指標で、値が正で大きいほど折れ線現象後の成長発達への負の影響を表します。主な結果は以下の通りです。

・心理社会的適応:標準化効果量 = 0.06 (95% 信頼区間: −0.08 ~ 0.21)

・5歳時点のIQ:標準化効果量 = −0.16 (95% 信頼区間: −0.55 ~ 0.22)

・成人期のIQ:標準化効果量 =−0.15 (95% 信頼区間: −0.62 ~ 0.33)

標準化効果量は0.2以下が「小さい効果」、0.5以下が「中程度の効果」とされます。今回の結果から、折れ線現象がその後の成長発達に大きな影響を与える可能性は低いと考えられます。また、てんかん発生割合について、折れ線現象ありグループを分子とするリスク比は0.59 (95% 信頼区間: 0.22 ~ 1.5)でした。

【波及効果・今後の予定】

折れ線現象がその後の成長発達に大きな影響を与える可能性は小さいことが示された今回の研究結果は、成人期の見通しに関する貴重なエビデンスとなります。今回の結果によって、折れ線現象が見られたASDの子どもたちの保護者の不安がある程度解消できることが期待されます。とはいえ、ASDの子どもと家族に対する支援が必要であることに変わりはありません。今後も引き続き、ASDの長期追跡データの解析を行い、ASDの子どもと保護者に対する支援のあり方に資するエビデンスを提供していきたいと思います。

【論文タイトルと著者】

タイトル:Comparison of adulthood outcomes in autism spectrum disorder with and without regression: a population-based birth cohort study

(自閉スペクトラム症における折れ線現象の有無による成人期の転帰の比較:悉皆的出生コホート研究)

著者:南聡1、岩佐光章2、大園啓子3、篠山大明1、本田秀夫1

1信州大学、2西部地域療育センター、3横浜市総合リハビリテーションセンター

掲載誌:Autism Research

DOI:10.1002/aur.70121

【問い合わせ先】

〈研究内容に関する問い合わせ先〉

信州大学医学部 子どものこころの発達医学教室

教授 本田秀夫

Tel:0263-37-3117

Email:hhonda[at]shinshu-u.ac.jp

横浜市総合リハビリテーションセンター 大園啓子

Tel:045-473-0666

Email:ohzono.h[at]yokohama-rf.jp

〈報道に関する問い合わせ先〉

国立大学法人信州大学 総務部総務課広報室

Tel: 0263-37-3056

Email:shinhp[at]shinshu-u.ac.jp

上記の[at]は@に置き換えてください.