上田市豊殿小学校で、繊維学部森川教授による理科の出張授業開講

14年07月28日

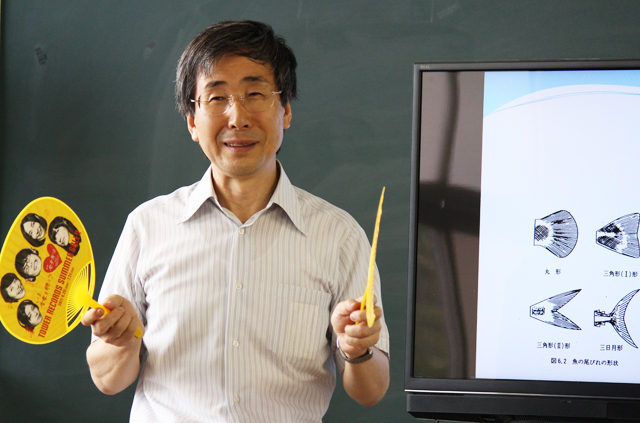

信州大学繊維学部と上田市立豊殿小学校との連携プロジェクト「豊殿サイエンスキッズ」の一環で、信州大学の森川裕久 学術研究院 教授(繊維学系)とバイオメカニクス研究室(森川研究室)の学生らが、7月23日、豊殿小学校に出向き、6年生に向けた理科の出張授業を行ないました。

本プロジェクトは、上田市教育委員会からの要請を受け、児童に科学に対する親しみを沸かせ、不思議がる感性を育てようと、豊殿小学校と信州大学とが連携して企画したものです。

授業は、一人ひとりに配られた材料を使って自分なりのメカフィッシュ(アクリル製のひれを振って進む木の船)を制作し、最後にそれをプールで競争させる、という内容で、子供たちは目を輝かせてメカフィッシュ作りに没頭しました。

制作に入る前に、森川教授は水棲動物の推進について、水の中の生物はどのように泳ぎ、なぜ速く泳ぐことができるのかを、子供たちに説明しました。尾びれの形ひとつ取っても魚ごとに様々で、その形によって泳ぎの速さにも差がでてくるという説明を、子供たちは真剣に聞いていました。

その後、班ごとに信州大学繊維学部バイオメカニクス研究室の学生が指導につき、メカフィッシュの制作が始まりました。メカフィッシュは、ゴムの回転を動力とし、アクリル製のヒレを左右に動かすことによって進む仕組みです。子供たちは、ヒレの形や輪ゴムの結び方などに自分なりの工夫を施し、思い思いのメカフィッシュを制作しました。水の上でその進み具合を試し、まっすぐ進まない、うまくヒレを振らない、などと苦労しながらも、試行錯誤しながら真剣にモノづくりを楽しんでいました。

完成後、学校のプールにメカフィッシュを浮かべ、その速さを競いました。参加した児童は、「楽しかった。自分で手作りしたメカフィッシュをこれからも大切にしたい」と充実した表情を浮かべていました。

森川教授は授業を振り返り、「何かを手作りするという機会が減るなか、今日の制作を通し、針金1つとっても思うようには曲がらないんだということを経験できたと思う。そこでどうやったらうまくいくかを自分で考え、試してみることが大切。モノづくりや生物の不思議に触れて、それらに関心を持ってもらいたい」と、話しました。