動物の体をつくる様々な組織は、独自の発達機構や恒常性維持システムを持っています。神経はどのようにして情報を伝達するのか?筋繊維はどのように発達するのか?生命現象に対する多数の問いが、今日まで生体内に対する理解を深めてきました。そして、多数の生理学的知見が再生医療や疾患治療、畜産業の応用に役立てられています。動物生理学研究室では生命現象の分子機構に着目し、組織構成単位の細胞から実験動物まで幅広い観点から研究を行っています。機能性食資源の探索や、乳腺・筋肉などの分子基盤解明が未来の食を創造します。

動物生理学研究室で主として取り組んでいるテーマは以下の通りです。

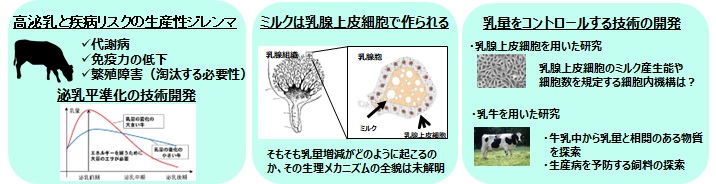

一頭の乳牛のミルク生産量は年間約9,500Lとも言われています。しかし、高泌乳牛ほど急激な泌乳量の上昇に対して、乳牛の栄養摂取が追い付かず、生産病と呼ばれる健康障害が発生してしまことが大きな問題となっております。持続的な乳生産を可能とするため、乳量をコントロール(泌乳平準化)する技術開発を目指した研究を細胞・組織・個体レベルで行っております。

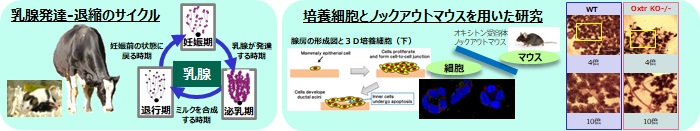

乳腺組織は、その機能・形態形成機序が非常に特殊であり、性成熟後に導管が形成され、妊娠・出産を経ることで乳腺胞形成が発達し、初めて機能します。また、この乳腺特有の機能や構造は、離乳後に速やかに消失します。乳腺組織における、ドラスティックな発達、分化および退行のサイクルの制御機構は未だに不明です。この制御機構が逸脱することにより、人の乳癌発症や乳牛の繁殖障害に繋がると考えられています。そこでマウスおよび培養細胞を用いて、乳腺機構の分子メカニズムの解明を目指しております。

食肉の量的・質的制御の技術開発のためには、分子レベルでの筋肉組織の形成機構の解明が必要不可欠です。近年では人工培養肉の技術開発も盛んになっており、ますますその重要性が増しております。そこでマウスおよび培養細胞を用いて筋肉細胞の分化機構や、筋肥大を促進する細胞内機構の解明を目指しております。