研究ユニット紹介

研究ユニット紹介

研究テーマ

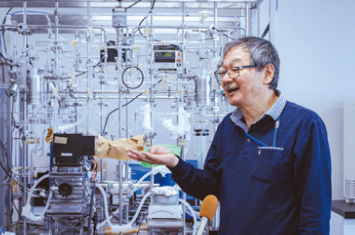

世界を先導する光触媒研究でグリーン水素を実用化へ

当ユニットでは水由来グリーン水素の実用化に向けて、太陽光水分解用粉末光触媒と反応システムを研究しています。我々は酸窒化物、窒化物、酸硫化物半導体材料に早くから着目し、水分解用光触媒として開発を進めてきました。これらの材料群には太陽光を利用して水を分解するのに適したバンド構造を有するものが知られています。我々は、光触媒の調製法と物性、機能の相関を詳しく調べながら性能の向上に取り組んでいます。また、粉末材料の特性を活かして大規模展開に適する反応システムの開発にも取り組んでいます。これらの研究を通じて、エネルギー・環境問題の解決に貢献します。

研究内容について

研究概要

我々は社会活動を営む上で多くのエネルギー資源を消費していますが、一次エネルギーの大部分は化石資源に由来しています。現代社会が化石資源に依存したまま発展していけば、地球規模でエネルギー問題や環境問題が深刻化することが懸念されています。化石燃料に替わるエネルギーとして水素が注目されています。しかし、現状では水素製造の様々な過程で化石資源が利用されています。エネルギー・環境問題を根本から解消するには、製造工程で二酸化炭素の排出を伴わないグリーン水素を効率的かつ大規模に製造できる技術の開発が求められます。

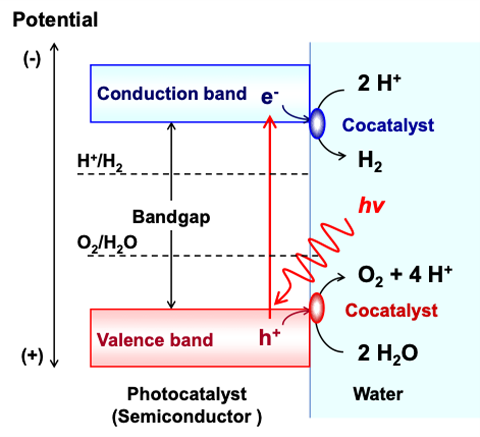

グリーン水素の製造技術として太陽光水分解が研究されています。当研究室では、この技術の実用化に向け、粉末光触媒と反応システムを研究しています。ここで用いられる光触媒は半導体であり、光を吸収することで励起状態の負電荷をもった電子と正電荷をもった正孔が発生し、それらにより酸化還元反応が引き起こされて水が分解されます。粉末光触媒を利用したシステムは、構成要素が比較的単純であり、安価なプロセスで大面積化できる可能性があります。そのため、太陽光水分解反応に高活性な光触媒を開発することができれば、実用レベルの大規模水素製造に向けて大きく前進します。

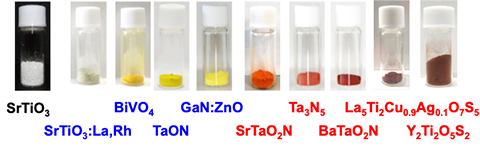

太陽エネルギーを有効に利用するには可視光応答型光触媒の開発が必要です。当研究室ではそのような光触媒材料として主に粉末状の酸窒化物、窒化物、酸硫化物半導体を研究しています。これらの材料群には長波長の可視光を強く吸収するものが数多く知られています。これらの光触媒材料群を高活性化するために、材料の合成法、修飾法、物性、光触媒作用の相関などを詳しく調べています。また、粉末材料の特性を活かして大規模展開に適する反応システムの開発にも取り組んでいます。

参考文献

https://www.nature.com/articles/s41929-019-0242-6

https://www.nature.com/articles/s41578-025-00823-0

酸化物光触媒

SrTiO3は、1980年に堂免一成特別栄誉教授により、世界で初めて水の完全分解反応に活性を示すことが報告された粉末光触媒の一つであり、現在も水分解用光触媒のモデルとして研究されています。当研究室ではSrTiO3の水分解活性が低価数金属カチオンのドーピングにより大幅に向上することを発見しました。特に、AlがドープされたSrTiO3は、水素生成助触媒と酸素生成助触媒がサイト選択的に共担持されると、水の完全分解反応を近紫外光域で90%を超える外部量子効率で駆動することができました。この結果は、構造が比較的単純な粉末光触媒を用いても天然光合成における光・物質変換過程と同等の高い量子効率でエネルギー蓄積型の水分解反応を駆動できることを示しており、粉末光触媒を設計・開発する上で極めて重要な意味を持ちます。開発された光触媒は、後述の100 m2スケールの水分解用光触媒パネル反応システムに使用され、研究開発に貢献しました。

参考文献

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1980/c3/c39800000543

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2278-9

酸窒化物・窒化物光触媒

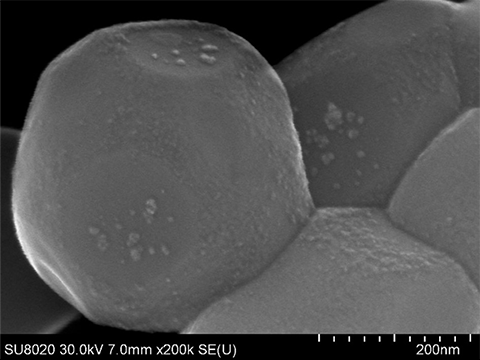

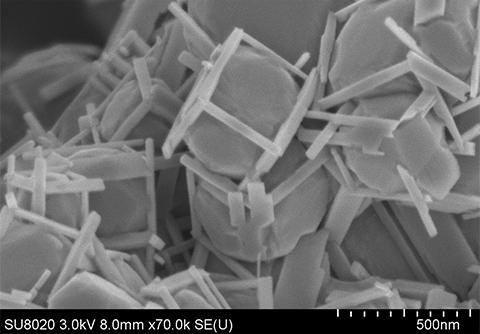

酸窒化物・窒化物は2000年頃には可視光照射下で水溶液からの水素生成反応や酸素生成反応に活性を示すことがわかっていました。Ta3N5はそのような窒化物材料の一つであり、波長600 nmまでの可視光を吸収します。しかし、良質なTa3N5微粒子の合成が困難であったため、Ta3N5光触媒を用いた水分解反応は実現できていませんでした。当研究室では出発原料の選定と合成条件の検討を進め、水分解反応に活性なTa3N5単結晶ナノロッドを創出しました。この材料はKTaO3を短時間窒化することで得られ、K成分が徐々に蒸発しながら窒化されることでKTaO3粒子上に欠陥密度の低いTa3N5単結晶が直接生成することを利用しています。得られた単結晶Ta3N5ナノロッドに適切な水素生成助触媒を担持すると、光励起された電荷を水分解反応に利用することが可能になりました。

参考文献

https://www.nature.com/articles/s41929-018-0134-1

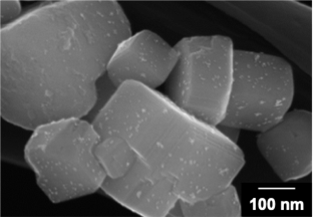

BaTaO2Nは650 nmまでの可視光を吸収する酸窒化物材料です。しかし、助触媒を密着性良く高分散に担持することができず、光励起された電荷を効率よく水素生成反応に利用することができませんでした。当研究室では、含浸・水素還元法と光電着法を逐次的に用いることで、フラックス法で合成したBaTaO2Nの単結晶微粒子にPt助触媒微粒子を高分散に担持できることを見出しました。これにより、BaTaO2N光触媒を用いた水素生成反応の効率が大幅に向上し、酸素生成光触媒と組み合わせによる二段階励起型(Zスキーム型)水分解反応の効率も向上しました。過渡吸収分光による解析の結果、開発された手法で担持されたPt助触媒微粒子がBaTaO2N光触媒から電子を効率よく抽出するために、電子と正孔との再結合が抑制されていることがわかりました。また、欠陥密度の低いBaTaO2Nを用いることも、高分散なPt助触媒の担持には重要であることもわかりました。

参考文献

https://www.nature.com/articles/s41467-021-21284-3

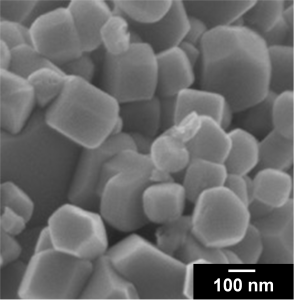

SrTaO2Nは600 nmまでの可視光を吸収する酸窒化物材料です。しかし、従来の製法では光励起された電荷を表面に輸送するのに適した小径で結晶性の良い材料を合成することが困難でした。当研究室では、硫化物であるTaS2を原料とすることで、粒径100 nm以下のSrTaO2Nを合成できることを見出しました。さらに、合成したSrTaO2Nを用いることで、酸素生成光触媒と組み合わせによる二段階励起型(Zスキーム型)水分解反応の効率を向上させることに成功しました。TaS2を原料とすることで、その他のペロブスカイト型Ta系酸窒化物光触媒も小径な材料を合成できることができることもわかっています。塩化物溶融塩中でのTaS2の反応性の高さが酸窒化物微粒子の小径化に重要な役割を果たしていると考えられています。

参考文献

https://www.nature.com/articles/s41467-023-43838-3

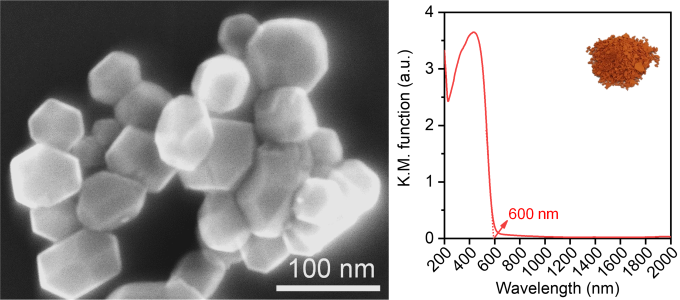

GaNとZnOの固溶体(GaN:ZnO)は、GaNもZnOも紫外光しか吸収しないにもかかわらず、可視光を吸収し、ZnO濃度の増加に伴い吸収端波長が長くなるという興味深い性質を示します。従来、GaN:ZnOはアンモニア気流下での加熱窒化により合成されてきました。しかし、窒化中にZnO成分が還元・揮発するため、高活性化に必要な良好な結晶性と長波長の可視光の吸収に必要な高いZnO濃度を両立したGaN:ZnOを合成することができませんでした。当研究室では、GaN:ZnOの原料と固体窒素源を真空封管中で反応させることで、ZnO濃度が高く、結晶構造を反映した六角柱状のGaN:ZnO単結晶微粒子を合成できることを見出しています。得られたGaN:ZnOは、高いZnO濃度を反映して、吸収端波長が従来のGaN:ZnOよりも100 nm近く長い600 nmに達し、可視光水分解活性を示しただけでなく、約12%の外部量子効率で可視光酸素生成反応を駆動しました。

参考文献

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ta/d4ta03576c

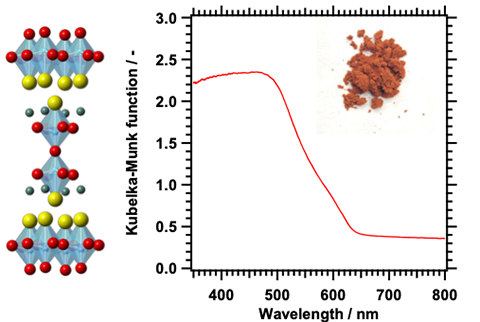

酸硫化物光触媒

酸硫化物は硫化物に比べて水中・光照射下での安定性が高く、2000年頃には弱アルカリ性水溶液中で水を水素と酸素に分解できるバンド構造を有する材料があることがわかっていました。しかし、光触媒としての応用に適した合成法や助触媒担持法が確立されておらず、酸硫化物光触媒材料による水の完全分解反応は長年達成されていませんでした。当研究室では安定な酸硫化物光触媒材料の探索を進めた結果、層状ペロブスカイト型構造を有するY2Ti2O5S2光触媒による可視光水分解反応に成功しました。この光触媒は波長640 nmまでの可視光を水分解反応に利用できます。反応の実現には、Y2Ti2O5S2光触媒に水素生成助触媒としてCr2O3で被覆されたRhを、酸素生成助触媒としてIrO2を共担持し、さらに反応溶液のpH値を精密に制御することが必要でした。今後、酸硫化物半導体材料や助触媒の調製法を改良していくことで一層の性能向上が期待されます。

参考文献

https://www.nature.com/articles/s41563-019-0399-z

Gd2Ti2O5S2は、上述のY2Ti2O5S2と同様、層状ペロブスカイト型構造を有する酸硫化物であり、波長640 nmまでの可視光に応答する光触媒材料です。当研究室では、合成法や表面修飾法の検討を通じて、Gd2Ti2O5S2の水素生成活性を大幅に向上させることに成功しました。フラックス法を用いてGd2Ti2O5S2を合成後、酸によるエッチング処理を行うことで、原子配列が再表面まで秩序だった板状の単結晶粒子が得られます。この状態から、マイクロ波加熱法と光電着法を駆使して助触媒を担持することで、水素生成反応を波長420 nm で30%の外部量子効率で駆動することが可能になりました。同様の光触媒調製法はSm2Ti2O5S2にも適用可能であり、種々の高活性酸硫化物光触媒やそれを用いた光触媒シートの開発に活用されています。

参考文献

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202312938

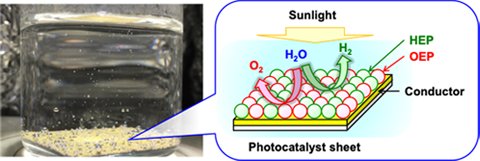

光触媒シート

水素生成光触媒と酸素生成光触媒を組み合わせると、二段階の光励起を利用して水を水素と酸素に分解することが可能です。このような光触媒系は光合成の光励起過程になぞらえてZスキーム系とも呼ばれます。研究室では、接触抵抗の小さな粉末電極作製法である粒子転写法を応用し、導電材薄膜上に水素生成光触媒と酸素生成光触媒が混合された状態で固定されたZスキーム型水分解用粉末光触媒シートを開発しています。水素生成光触媒としてLaRh共ドープSrTiO3、酸素生成光触媒としてMoドープBiVO4がAu薄膜に固定化された光触媒シートは、純水中でも高い水分解活性を示しました。また、水素生成サイトと酸素生成サイトが近接しているため、溶液抵抗や物質移動抵抗の影響を受けにくく、そのまま大面積展開しても活性を維持できました。さらに、逆反応の防止に効果的な材料を応用すると、実用条件と想定される常圧でも常圧でも高い水分解活性を維持することが可能になりました。常圧での太陽光水素エネルギー変換効率は世界最高水準の1.0%に到達し、粉末光触媒からなる系としては圧倒的に高い性能を発揮します。現在、より長波長の可視光の有効利用を目指し、非酸化物光触媒材料を利用した水分解用光触媒シートの開発を進めています。

参考文献

https://www.nature.com/articles/nmat4589

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.6b12164

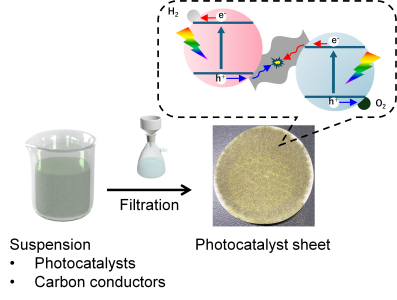

前述のZスキーム型光触媒シートは、真空プロセスや焼成プロセスを必要とするため、耐熱性の低い非酸化物光触媒材料の応用やシステムの大面積化が困難でした。当研究室では、水素生成光触媒、酸素生成光触媒、炭素系導電材の懸濁液をろ過するだけで、水分解反応を駆動するZスキーム型光触媒シートを作製できることを見出しました。ろ過法で作製された光触媒シートは、作製のための設備や工程が単純であるにもかかわらず、エネルギー変換効率0.4%で水を分解して水素を生成することができました。本研究の成果は、長波長の可視光を利用可能な光触媒の大規模応用に向けた基盤技術となるものであり、2025年の大阪・関西万博でも展示されました。

参考文献

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2667109324004421

光触媒パネル反応システム

当研究室では、水分解用粉末光触媒の大規模展開を視野にパネル反応システムの開発を進めています。先述のAlドープSrTiO3光触媒は基材上に塗布することで容易にシート状に加工できます。この光触媒シートをパネル反応器に格納すると、水深がわずか0.1mmでも持続的に水を分解し、生成気体を滞りなく輸送できることが確かめられています。2019年からは、東京大学堂免研究室と共同で、大面積の水分解パネル反応システムの建設に着手し、光触媒パネルや付帯設備の動作を長期的に試験しています。100 m2の受光面積を持つ光触媒パネル反応器と分離膜を内蔵したガス分離モジュールから構成される反応システムは、屋外環境でおよそ1年継続して水を分解しました。また、連結したガス分離モジュールを用いることで、生成した水素酸素混合気体から水素ガスを95%の回収率で96.5%の濃度で分離できました。さらに、ガス分離モジュールにガス流量を自律制御する機構を設けることで、日照条件によらず安定したガス分離性能を維持できることも確かめられました。現在、光触媒パネル反応器の低コスト化と大規模化、ガス分離プロセスの分離性能とエネルギー効率の向上のための技術開発を進めています。また、長野県飯田市で5000 m2の土地を利用して、国内最大級の光触媒による水素製造の実証試験を行う予定です。

参考文献

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03907-3

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsengineeringau.3c00034

所属研究者一覧

-

研究代表者(PI)

久富 隆史卓越教授

-

堂免 一成特別栄誉教授

-

西山 洋教授