物質循環学コースの岩田拓記准教授らの研究グループが湖と大気との間の二酸化炭素交換に関する研究成果を発表しました。

2025年9月16日

【発表のポイント】

・水生植物の繁茂程度が異なる2年間に測定された湖と大気の間の二酸化炭素交換データを用いて、水生植物の繁茂が二酸化炭素交換に及ぼす影響を調査しました。

・水生植物の繁茂程度が年間の二酸化炭素交換量の大きさと方向(吸収か放出か)を決めるだけでなく、夏季の二酸化炭素交換の日内の環境依存を決めることがわかりました。

【概要】

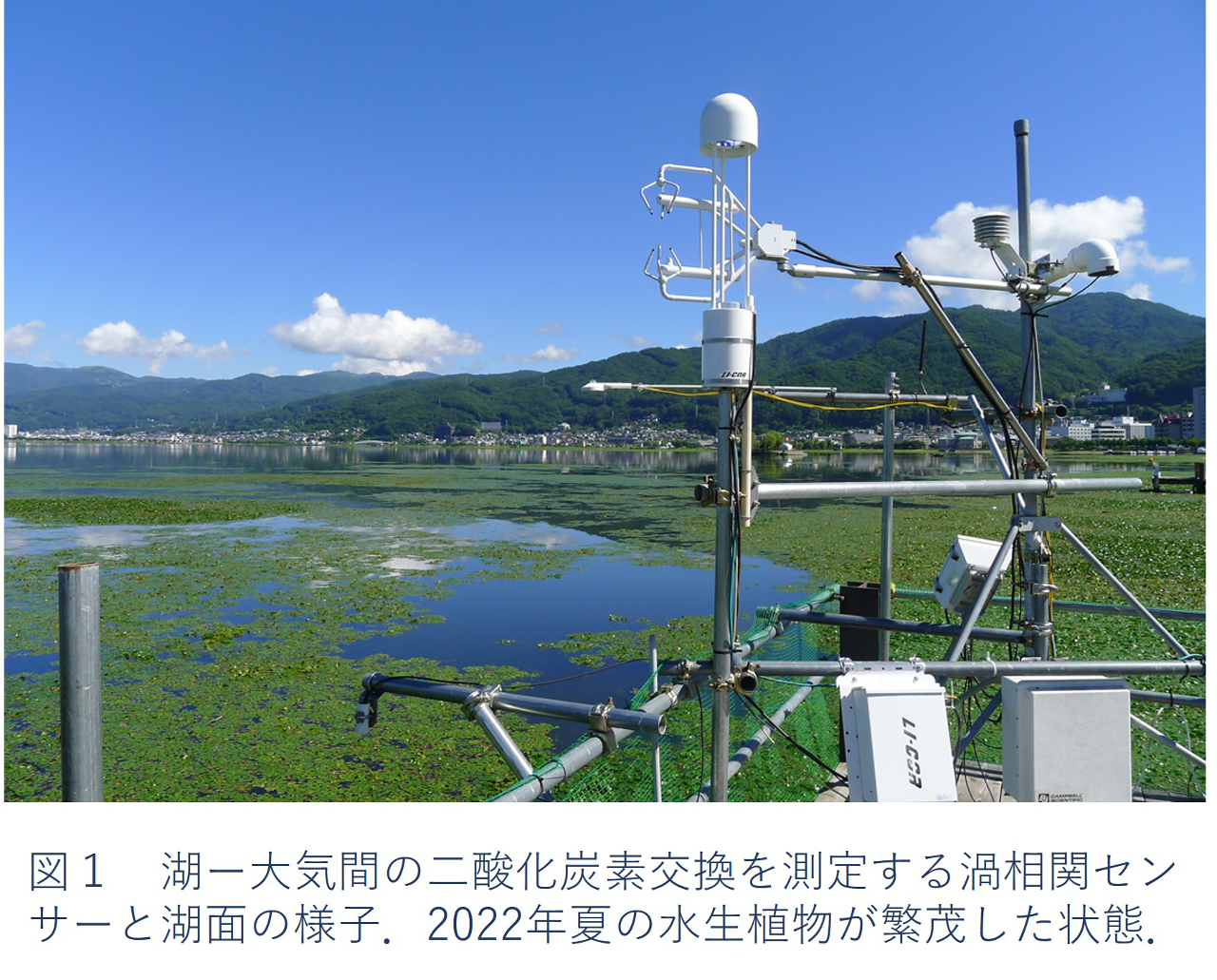

陸水は陸面―大気間の炭素交換において重要な役割を担っています。湖―大気間の炭素交換における植生の役割は研究が不足しており、特に日変化への影響は詳細が不明でした。この研究では、富栄養湖である諏訪湖を対象に、水生植物の繁茂程度が異なる2年間に渦相関法(図1)により測定された湖沿岸部と大気の間の二酸化炭素交換の連続データを用いて、水生植物の繁茂が二酸化炭素交換に及ぼす影響を調査しました。

・水生植物の繁茂程度が異なる2年間に測定された湖と大気の間の二酸化炭素交換データを用いて、水生植物の繁茂が二酸化炭素交換に及ぼす影響を調査しました。

・水生植物の繁茂程度が年間の二酸化炭素交換量の大きさと方向(吸収か放出か)を決めるだけでなく、夏季の二酸化炭素交換の日内の環境依存を決めることがわかりました。

【概要】

陸水は陸面―大気間の炭素交換において重要な役割を担っています。湖―大気間の炭素交換における植生の役割は研究が不足しており、特に日変化への影響は詳細が不明でした。この研究では、富栄養湖である諏訪湖を対象に、水生植物の繁茂程度が異なる2年間に渦相関法(図1)により測定された湖沿岸部と大気の間の二酸化炭素交換の連続データを用いて、水生植物の繁茂が二酸化炭素交換に及ぼす影響を調査しました。

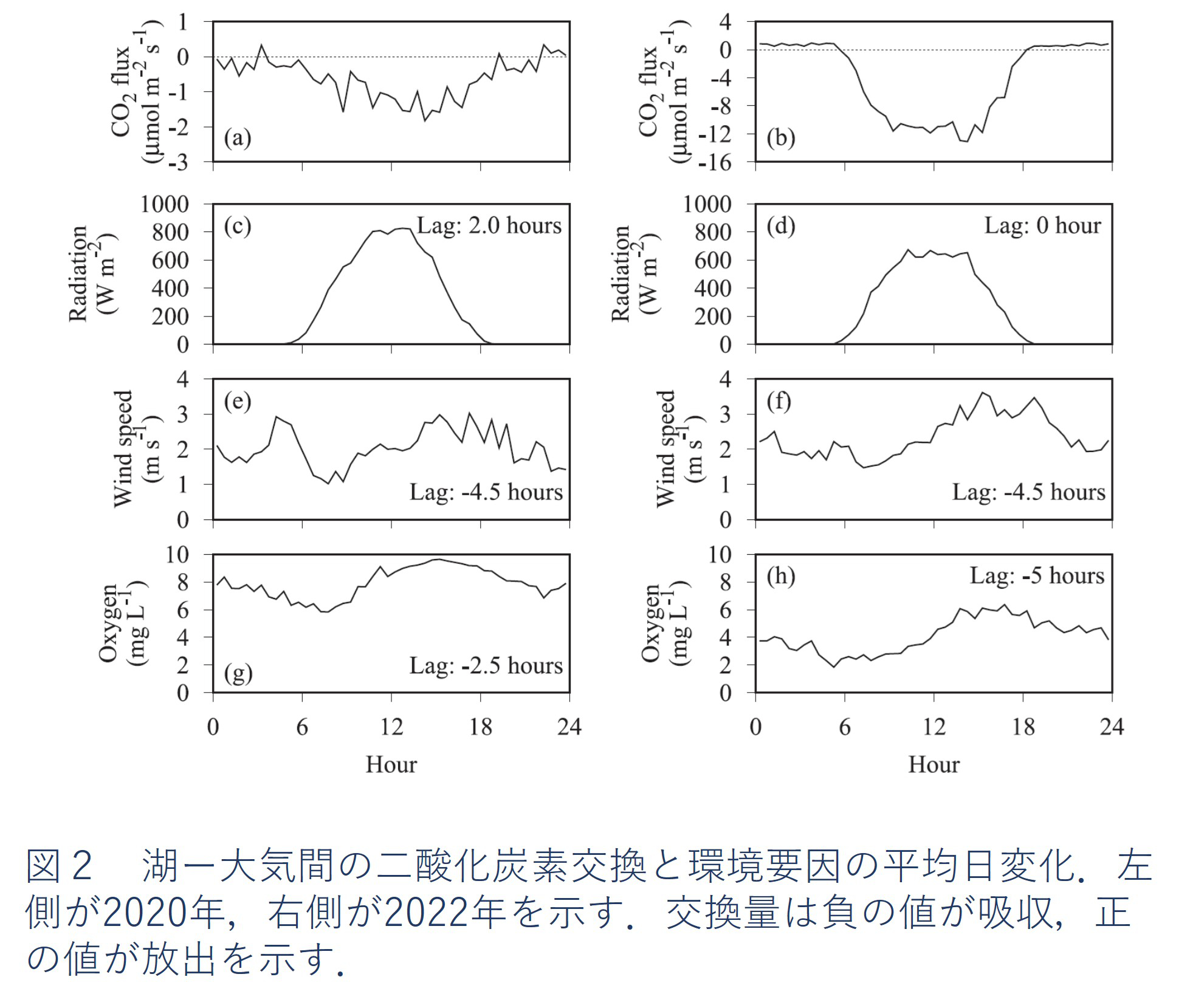

水生植物が繁茂しなかった2020年の夏は、最大の二酸化炭素吸収は午後に起こりました(図2a)。この状態では水面―大気間の交換が主な経路となっていて、風速が強く湖水表層の溶存二酸化炭素濃度が低くなることで午後に交換が促進されたと考えられます。対照的に水生植物が繁茂した2022年の夏は、最大の二酸化炭素吸収は正午に起こりました(図2b)。この状態では湖面上に突き出た水生植物の葉による光合成が主な交換経路となっていて、日射への依存が強かったと考えられます。年間の二酸化炭素交換量は2020年が14 ± 7 gm-2の炭素放出、2022年が170 ± 4 gm-2の炭素吸収でした。この研究により、水生植物の繁茂程度が年間の二酸化炭素交換量の大きさと方向(吸収か放出か)を決めるだけでなく、夏季の二酸化炭素交換の日内の環境依存にも影響することがわかりました。

【論文情報】

タイトル

Role of Aquatic Plants in Carbon Dioxide Exchange Between the Littoral Zone of a Eutrophic MidLatitude Lake and the Atmosphere

著者

Ryosuke Okunishi, Hiroki Iwata, Yusuke Ochiai, Motoi Yamada, and Ho-Dong Park

掲載誌

Journal of Geophysical Research: Biogeosciences

Volume 130, e2025JG009029

DOI: 10.1029/2025JG009029

【関連リンク】Role of Aquatic Plants in Carbon Dioxide Exchange Between the Littoral Zone of a Eutrophic MidLatitude Lake and the Atmosphere(Journal of Geophysical Research: Biogeosciences)

タイトル

Role of Aquatic Plants in Carbon Dioxide Exchange Between the Littoral Zone of a Eutrophic MidLatitude Lake and the Atmosphere

著者

Ryosuke Okunishi, Hiroki Iwata, Yusuke Ochiai, Motoi Yamada, and Ho-Dong Park

掲載誌

Journal of Geophysical Research: Biogeosciences

Volume 130, e2025JG009029

DOI: 10.1029/2025JG009029

【関連リンク】Role of Aquatic Plants in Carbon Dioxide Exchange Between the Littoral Zone of a Eutrophic MidLatitude Lake and the Atmosphere(Journal of Geophysical Research: Biogeosciences)