気候変動に伴うニホンザルの採餌行動の変化:

NHKの高解像度映像とDNA新解析手法が明らかにする上高地ニホンザルのイマ

2025年8月20日

【研究成果のポイント】

●気象の劇的変化がニホンザルの食行動を変える:冬季の高温イベントで採餌水生昆虫が激減

●NHK自然番組制作チームとの共同研究:高解像度映像で明らかにした詳細な採餌方法

●従来のDNAメタバーコーディング法を覆す:新手法MtInsects-16S法により検出昆虫種を大幅にUP!

●気象の劇的変化がニホンザルの食行動を変える:冬季の高温イベントで採餌水生昆虫が激減

●NHK自然番組制作チームとの共同研究:高解像度映像で明らかにした詳細な採餌方法

●従来のDNAメタバーコーディング法を覆す:新手法MtInsects-16S法により検出昆虫種を大幅にUP!

信州大学理学部生物学コース松本卓也助教の研究室と東城幸治教授の研究室、筑波大学竹中將起助教、およびNHK自然番組「ダーウィンが来た!」・「ワイルドライフ」の撮影クルー(NHKエンタープライズ自然科学部への制作 委託)が共同研究体制を構築し、冬季の上高地のニホンザルの行動、生態についての撮影に挑み、その詳細を明らかにしました。行動学、DNA 解析、そして高度な撮影技術。三者の強みをいかした共同研究です。

【概要】

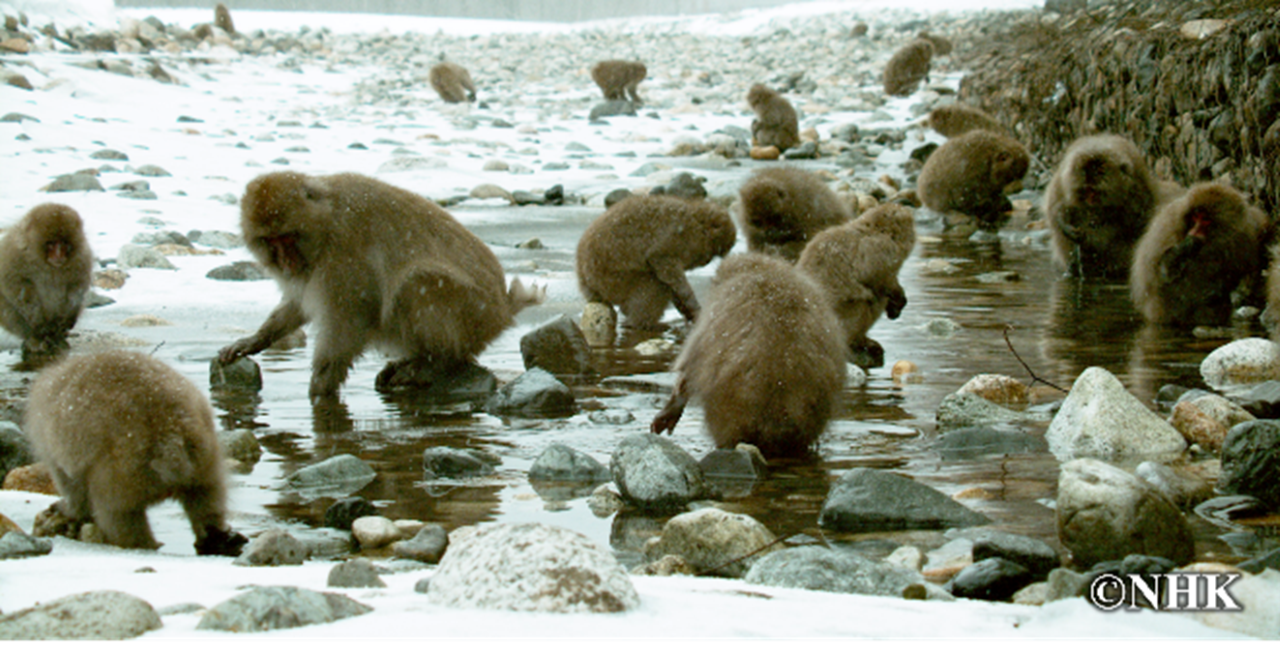

上高地のニホンザルは、氷点下25度にもなる積雪地帯で越冬します。あたり一面が雪で覆われ、食料不足に陥る中で、ニホンザルは石をひっくり返し、水生昆虫をつまんだりして食べています。この行動は、食物資源の少なくなる 冬を乗り越える鍵となっている可能性があります。本研究では、分子系統学の専門家と行動学の専門家に加えて、野生生物撮影のプロフェッショナルであるNHK自然番組制作チームとの共同研究で進めました。DNAメタバーコーディング解析と4K高解像度カメラによる映像観察を組み合わせることで、ニホンザルの食性と行動を詳細に分析しました。糞から抽出したDNAからは、目視では確認できない多様な昆虫種の採餌が判明し、映像解析では詳細な採餌行動が明らかにされました。さらに、調査期間中(2024年2月)に発生した例外的な高温イベント(日平均気温が0℃を超える)と降水イベントに伴い、大規模な融雪により河川の水位が上昇しました。ニホンザルは河川沿いに近づけず、水生昆虫の摂食頻度が大きく減少しました。こうした局所的な高温イベントは、温暖化とともに頻発し、多くの生態系に甚大な被害もたらすと予想されています。本研究の成果は、温暖化による局所的な異常気象が動物の行動にどのように影響を与えるかを示す知見となりました。

【背景】

近年の急速な気候温暖化により、これまで経験したことのない極端な高温や急激な気温上昇が発生し、生態系に深刻な損害を与えると予想されている。実際に、生物の大量死や分布の変化、繁殖時期やフェノロジーの変化が報告されている。地球上の陸上脊椎動物に対する温暖化の脅威を評価した研究では、中緯度地域が最も極端な気候イベントにさらされると予測されている。また、小さな島嶼や沿岸地域、高山地帯も温暖化の影響を受けやすいとされている。しかし、このような極端な気象現象が生物の生態や行動にどのような影響を与えるかについては、依然として知見が不足している。そんな中で、日本列島の高山生態系は、中緯度の島嶼群における高山帯であり、極端な気象現象の脅威にさらされるとされる地域である。そのため、気候温暖化に対する動物の応答や影響を調査するのに適した場所である。

ニホンザルMacaca fuscataは、ヒト以外の霊長類の中で最も高緯度(最北端)に分布する種であり、特に上高地の集団は、冬季に-25℃を下回る積雪地帯で越冬する最寒冷地の集団として知られている。冬季には全面が雪で覆われ、採食可能な食物が限られる中、他の地域では報告例のほとんどない魚類や水生昆虫類の幼虫を食べることが確認されており、これは上高地特有の採餌戦略であるといえる。

さらに、年間で最も寒くなる2月中旬に、日平均気温が0℃を超える高温イベントが発生した。例年の日平均気温が氷点下である2月の上高地としては、例外的なあたたかさである。本研究では、シミュレーションデータではなく、実際の気象現象に基づく動物の行動と生態の変化を、水生昆虫の採餌行動を通じて実証的に解析した。

カメラによる観察は視覚的に確認できる情報に限られるため、上高地のニホンザルの糞サンプル175個を用いてDNAメタバーコーディング解析を実施した。一方で、DNA解析では、どのように、どのような個体が採餌しているかなどの詳細な行動は明らかにできないため、高解像度カメラによる映像解析も併用した。それぞれの手法の利点を活かし、冬季における上高地特有の採餌行動を明らかにした。

【概要】

上高地のニホンザルは、氷点下25度にもなる積雪地帯で越冬します。あたり一面が雪で覆われ、食料不足に陥る中で、ニホンザルは石をひっくり返し、水生昆虫をつまんだりして食べています。この行動は、食物資源の少なくなる 冬を乗り越える鍵となっている可能性があります。本研究では、分子系統学の専門家と行動学の専門家に加えて、野生生物撮影のプロフェッショナルであるNHK自然番組制作チームとの共同研究で進めました。DNAメタバーコーディング解析と4K高解像度カメラによる映像観察を組み合わせることで、ニホンザルの食性と行動を詳細に分析しました。糞から抽出したDNAからは、目視では確認できない多様な昆虫種の採餌が判明し、映像解析では詳細な採餌行動が明らかにされました。さらに、調査期間中(2024年2月)に発生した例外的な高温イベント(日平均気温が0℃を超える)と降水イベントに伴い、大規模な融雪により河川の水位が上昇しました。ニホンザルは河川沿いに近づけず、水生昆虫の摂食頻度が大きく減少しました。こうした局所的な高温イベントは、温暖化とともに頻発し、多くの生態系に甚大な被害もたらすと予想されています。本研究の成果は、温暖化による局所的な異常気象が動物の行動にどのように影響を与えるかを示す知見となりました。

【背景】

近年の急速な気候温暖化により、これまで経験したことのない極端な高温や急激な気温上昇が発生し、生態系に深刻な損害を与えると予想されている。実際に、生物の大量死や分布の変化、繁殖時期やフェノロジーの変化が報告されている。地球上の陸上脊椎動物に対する温暖化の脅威を評価した研究では、中緯度地域が最も極端な気候イベントにさらされると予測されている。また、小さな島嶼や沿岸地域、高山地帯も温暖化の影響を受けやすいとされている。しかし、このような極端な気象現象が生物の生態や行動にどのような影響を与えるかについては、依然として知見が不足している。そんな中で、日本列島の高山生態系は、中緯度の島嶼群における高山帯であり、極端な気象現象の脅威にさらされるとされる地域である。そのため、気候温暖化に対する動物の応答や影響を調査するのに適した場所である。

ニホンザルMacaca fuscataは、ヒト以外の霊長類の中で最も高緯度(最北端)に分布する種であり、特に上高地の集団は、冬季に-25℃を下回る積雪地帯で越冬する最寒冷地の集団として知られている。冬季には全面が雪で覆われ、採食可能な食物が限られる中、他の地域では報告例のほとんどない魚類や水生昆虫類の幼虫を食べることが確認されており、これは上高地特有の採餌戦略であるといえる。

さらに、年間で最も寒くなる2月中旬に、日平均気温が0℃を超える高温イベントが発生した。例年の日平均気温が氷点下である2月の上高地としては、例外的なあたたかさである。本研究では、シミュレーションデータではなく、実際の気象現象に基づく動物の行動と生態の変化を、水生昆虫の採餌行動を通じて実証的に解析した。

カメラによる観察は視覚的に確認できる情報に限られるため、上高地のニホンザルの糞サンプル175個を用いてDNAメタバーコーディング解析を実施した。一方で、DNA解析では、どのように、どのような個体が採餌しているかなどの詳細な行動は明らかにできないため、高解像度カメラによる映像解析も併用した。それぞれの手法の利点を活かし、冬季における上高地特有の採餌行動を明らかにした。

【成果・考察】

本研究では、上高地に生息する3つのニホンザルの群れ(KT群、KK群、KM群)を対象に、冬季の水辺での採食行動を観察した。33日間の調査のうち27日で、水域(本流、小支流、湿地、池)における採食行動が確認された。観察されなかった日は大雪であり、サルたちの活動自体がほとんど見られなかった。大雪の翌日には、サルたちが長時間にわたり水辺で採食する様子が見られ、水域が冬季の重要な採食場所であることが示唆された。

カメラによる映像観察(約254分)からは、水生昆虫を採食する個体に年齢や性別による偏りが見られず、0歳の個体も採食していたことが明らかとなった。一般に、代替食の利用には年齢や性別による違いが見られるとされているが、上高地のニホンザルではそのような違いは確認されなかった。冬季の上高地では、主食である植物性の食物資源が乏しくなるが、湧水によって供給される細流は凍らずに流れ続け、貴重な採食場所として機能している可能性が高い。また、細流へのアクセスは低年齢個体でも容易であり、比較的簡単に水生昆虫を見つけられるため、年齢や性別に関係なく採食されていると考えられる。

本研究では、上高地に生息する3つのニホンザルの群れ(KT群、KK群、KM群)を対象に、冬季の水辺での採食行動を観察した。33日間の調査のうち27日で、水域(本流、小支流、湿地、池)における採食行動が確認された。観察されなかった日は大雪であり、サルたちの活動自体がほとんど見られなかった。大雪の翌日には、サルたちが長時間にわたり水辺で採食する様子が見られ、水域が冬季の重要な採食場所であることが示唆された。

カメラによる映像観察(約254分)からは、水生昆虫を採食する個体に年齢や性別による偏りが見られず、0歳の個体も採食していたことが明らかとなった。一般に、代替食の利用には年齢や性別による違いが見られるとされているが、上高地のニホンザルではそのような違いは確認されなかった。冬季の上高地では、主食である植物性の食物資源が乏しくなるが、湧水によって供給される細流は凍らずに流れ続け、貴重な採食場所として機能している可能性が高い。また、細流へのアクセスは低年齢個体でも容易であり、比較的簡単に水生昆虫を見つけられるため、年齢や性別に関係なく採食されていると考えられる。

DNAメタバーコーディング解析

本研究では、先行研究や直接観察よりも多くの昆虫種を検出することに成功した。世界中の霊長類の多くが昆虫を採食することが知られているが、水生昆虫の幼虫を採食する例はほとんど報告されておらず、霊長類の多くが水を恐れる性質をもつことから、極めて珍しい行動であるといえる。

また、予想に反して陸生昆虫も検出された。ニホンザルは冬季の上高地において樹皮を頻繁に採食するため、樹皮の下で越冬している昆虫を採食している可能性がある。先行研究においても、果実を食べることで果実内に生息する昆虫類を間接的に摂取していることが報告されている。これまで霊長類において糞からのDNAを用いた食性解析はあまり行われてこなかったが、本手法はこれまで知られていなかった食性の側面を明らかにする強力な手段となり得る。

さらに、本研究では従来の昆虫研究で用いられているミトコンドリア遺伝子COI領域ではなく、先行研究により開発した、より検出力の高いミトコンドリア遺伝子16S rRNA領域に基づくDNAメタバーコーディング法を用いた。その結果、先行研究では検出できなかった多くの昆虫種を検出することに成功した。

気候変動の影響

哺乳類は寒冷な環境下で体温を維持するために多くのエネルギーを必要とし、食物が限られる冬季には生存が困難となる。特に霊長類は、冬の寒さが厳しい温帯地域では分布が限られている。そのような中、上高地に生息するニホンザルの水生昆虫食は、厳しい冬を乗り越える重要な戦略であり、安定した食物源の確保にもつながっている可能性が高い。この行動は他地域ではほとんど見られず、冬季の降雪および積雪によって主流の水位が低下し、水域へのアクセスが容易になる上高地ならではの環境が重要な要因と考えられる。

本研究では、先行研究や直接観察よりも多くの昆虫種を検出することに成功した。世界中の霊長類の多くが昆虫を採食することが知られているが、水生昆虫の幼虫を採食する例はほとんど報告されておらず、霊長類の多くが水を恐れる性質をもつことから、極めて珍しい行動であるといえる。

また、予想に反して陸生昆虫も検出された。ニホンザルは冬季の上高地において樹皮を頻繁に採食するため、樹皮の下で越冬している昆虫を採食している可能性がある。先行研究においても、果実を食べることで果実内に生息する昆虫類を間接的に摂取していることが報告されている。これまで霊長類において糞からのDNAを用いた食性解析はあまり行われてこなかったが、本手法はこれまで知られていなかった食性の側面を明らかにする強力な手段となり得る。

さらに、本研究では従来の昆虫研究で用いられているミトコンドリア遺伝子COI領域ではなく、先行研究により開発した、より検出力の高いミトコンドリア遺伝子16S rRNA領域に基づくDNAメタバーコーディング法を用いた。その結果、先行研究では検出できなかった多くの昆虫種を検出することに成功した。

気候変動の影響

哺乳類は寒冷な環境下で体温を維持するために多くのエネルギーを必要とし、食物が限られる冬季には生存が困難となる。特に霊長類は、冬の寒さが厳しい温帯地域では分布が限られている。そのような中、上高地に生息するニホンザルの水生昆虫食は、厳しい冬を乗り越える重要な戦略であり、安定した食物源の確保にもつながっている可能性が高い。この行動は他地域ではほとんど見られず、冬季の降雪および積雪によって主流の水位が低下し、水域へのアクセスが容易になる上高地ならではの環境が重要な要因と考えられる。

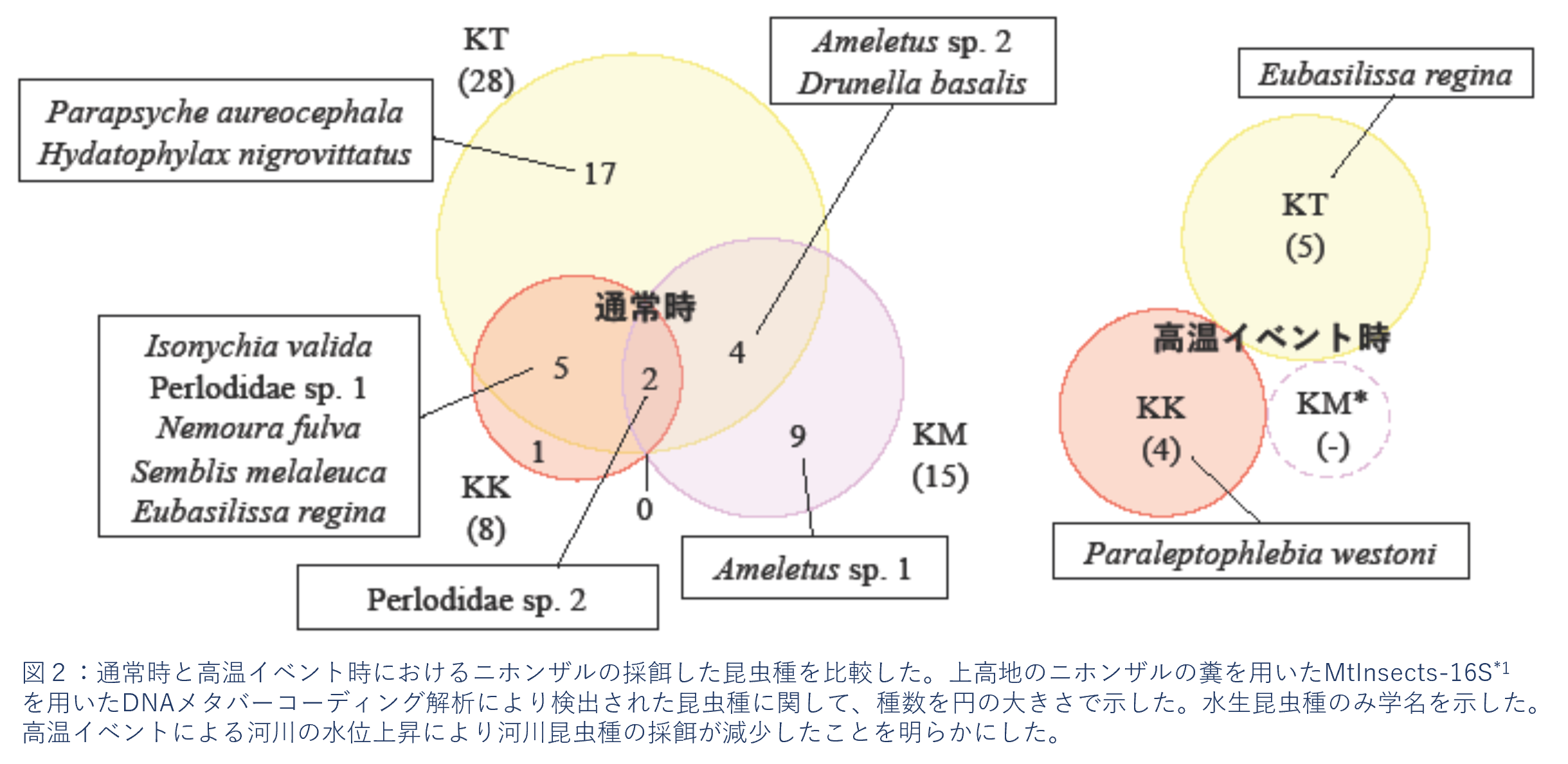

しかし、年間で最も寒い2月中旬に、例年にはない高温イベント(日平均気温が0℃以上)が発生した。冬季には氷点下-25℃にもなる上高地において、これは異常気象といえる。本研究では、高温イベント時とそれ以外の日に採食された昆虫種を比較した。その結果、高温イベント期間において採餌された水生昆虫種の数が減少した(KT群では46.2% → 28.6%、KK群では71.4% → 40.0%、KM群では高温イベント時のデータは取得できなかった)。この期間には日平均気温が0℃以上となり、降水が生じて融雪イベントが発生した。現地での調査中でも、これまでに経験したことのないレベルの融雪を確認した。

雪上に雨が降る現象は ROS(rain-on-snow)イベントと呼ばれ、河川の洪水や雪崩などのイベントを引き起こす可能性がある。実際に、河川の水位が上昇したことも観測でき、ニホンザルが河川にアクセスすることが困難になった。その結果、河川に生息する水生昆虫種が未検出となったと考えられる。世界中で温暖化によって、局所的な高温イベントは頻発すると予想されている。また、長期的な視点では、高温の頻発により、降水が雪ではなく雨として降ることが増え、湿った雪とその後の再凍結によってアルベドが低下し、さらなる雪解けが加速される。つまり、河川水位の頻繁な上昇は、水生生物への安定したアクセスの喪失につながることを示唆している。本研究の成果は、気候変動が動物の行動に直接的な影響を与えることを示す重要な観察結果であり、世界的に進行する局所的な気象現象の影響を理解するための重要な情報となるものであり、今後の気候変動研究や保全活動においても大きな意義をもつと考えられる。

【今後の課題】

ニホンザルは冬季の厳しい環境下においても、河川生物にアクセスすることで比較的安定した食料を確保している可能性がある。他地域と比べても厳しい環境でありながら、冬季の食料事情において安定しているとも考えられ、このような特徴が集団の生態や行動にどのような影響を与えているかは興味深い。また、水生生物へのアクセス方法をニホンザルがどのように学習しているのかを明らかにすることで、採餌行動が個体間でどのように伝播していくのかを理解する手がかりとなるだろう。さらに、上高地では気象や雪氷に関する長期モニタリングが専門家によって実施されており、これらのデータを活用した共同研究を通じて、地球規模で進行する気候変動が動物の生態や行動に与える影響について、重要な知見が得られると考えられる。

【論文タイトルと著者】

タイトル:Impact of climate warming on the foraging behavior of northernmost distributed primates

著者:Ema NAGAHARA+, Ayaka TSUCHIHASHI, Takumi YOSHIDA, Kosuke HAYASHI, Genki YAMADA, Takayuki OGURA, Mone ITO, Hirokazu Kurihara, Koji TOJO, Takuya MATSUMOTO*, Masaki TAKENAKA+,*

(+ Co-First Author, *Co-Correspondence)

掲載誌:Scientific Reports

DOI : 10.1038/s41598-025-09308-0

発表年:2025

Pic Up!研究紹介(信州大学理学部)

【関連番組】

2022年7月24日放送 ダーウィンが来た!「ダーウィンが来ちゃった!スペシャル」

2023年6月25日放送 ダーウィンが来た!「またまた大スクープ!ニホンザル魚狩り新事実」

2024年9月23日放送 ワイルドライフ「マイティー モンキー ~日本に新天地を見いだしたサル~」

2025年1月12日放送 ダーウィンが来た!「槍ヶ岳を目指せ!ニホンザル謎の登山」

雪上に雨が降る現象は ROS(rain-on-snow)イベントと呼ばれ、河川の洪水や雪崩などのイベントを引き起こす可能性がある。実際に、河川の水位が上昇したことも観測でき、ニホンザルが河川にアクセスすることが困難になった。その結果、河川に生息する水生昆虫種が未検出となったと考えられる。世界中で温暖化によって、局所的な高温イベントは頻発すると予想されている。また、長期的な視点では、高温の頻発により、降水が雪ではなく雨として降ることが増え、湿った雪とその後の再凍結によってアルベドが低下し、さらなる雪解けが加速される。つまり、河川水位の頻繁な上昇は、水生生物への安定したアクセスの喪失につながることを示唆している。本研究の成果は、気候変動が動物の行動に直接的な影響を与えることを示す重要な観察結果であり、世界的に進行する局所的な気象現象の影響を理解するための重要な情報となるものであり、今後の気候変動研究や保全活動においても大きな意義をもつと考えられる。

【今後の課題】

ニホンザルは冬季の厳しい環境下においても、河川生物にアクセスすることで比較的安定した食料を確保している可能性がある。他地域と比べても厳しい環境でありながら、冬季の食料事情において安定しているとも考えられ、このような特徴が集団の生態や行動にどのような影響を与えているかは興味深い。また、水生生物へのアクセス方法をニホンザルがどのように学習しているのかを明らかにすることで、採餌行動が個体間でどのように伝播していくのかを理解する手がかりとなるだろう。さらに、上高地では気象や雪氷に関する長期モニタリングが専門家によって実施されており、これらのデータを活用した共同研究を通じて、地球規模で進行する気候変動が動物の生態や行動に与える影響について、重要な知見が得られると考えられる。

【論文タイトルと著者】

タイトル:Impact of climate warming on the foraging behavior of northernmost distributed primates

著者:Ema NAGAHARA+, Ayaka TSUCHIHASHI, Takumi YOSHIDA, Kosuke HAYASHI, Genki YAMADA, Takayuki OGURA, Mone ITO, Hirokazu Kurihara, Koji TOJO, Takuya MATSUMOTO*, Masaki TAKENAKA+,*

(+ Co-First Author, *Co-Correspondence)

掲載誌:Scientific Reports

DOI : 10.1038/s41598-025-09308-0

発表年:2025

Pic Up!研究紹介(信州大学理学部)

【関連番組】

2022年7月24日放送 ダーウィンが来た!「ダーウィンが来ちゃった!スペシャル」

2023年6月25日放送 ダーウィンが来た!「またまた大スクープ!ニホンザル魚狩り新事実」

2024年9月23日放送 ワイルドライフ「マイティー モンキー ~日本に新天地を見いだしたサル~」

2025年1月12日放送 ダーウィンが来た!「槍ヶ岳を目指せ!ニホンザル謎の登山」