環境DNA(糞内DNA)から「系統・進化」研究

日本固有の哺乳類 カワネズミの系統進化史を推定!!

2025年7月25日

【本研究のポイント】

● カワネズミの分布域を網羅する個体群を対象とした遺伝子解析を実現した

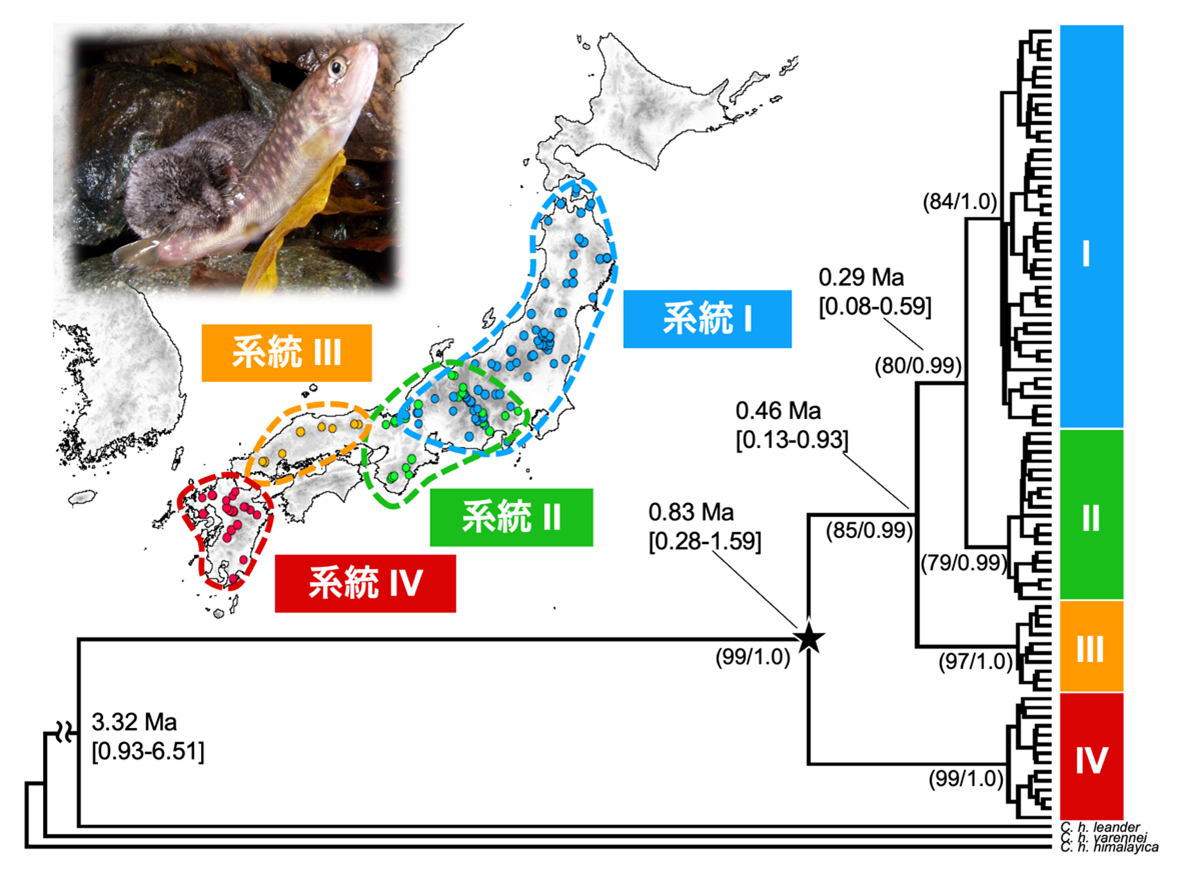

● カワネズミには遺伝的に分化した4つの系統が存在する

● 九州に最原始的系統(IV)、次いで中国地方(III)、そして系統II, Iが分化した

→ 西日本に渡来し、系統分化しながら東日本へと分布域拡大した進化プロセスを推定

● 中部山岳域では、分化した2つの系統が二次的に接触(遺伝的多様性・創生)

● カワネズミの分布域を網羅する個体群を対象とした遺伝子解析を実現した

● カワネズミには遺伝的に分化した4つの系統が存在する

● 九州に最原始的系統(IV)、次いで中国地方(III)、そして系統II, Iが分化した

→ 西日本に渡来し、系統分化しながら東日本へと分布域拡大した進化プロセスを推定

● 中部山岳域では、分化した2つの系統が二次的に接触(遺伝的多様性・創生)

【概要】

研究内容

信州大学学術研究院・理学系の東城幸治教授と研究室の大学院生(当時は信州大学大学院総合理工学研究科理学専攻所属の山崎遥博士と関谷知裕氏)、アクアマリンいなわしろカワセミ水族館(平澤桂副館長、永山駿技師、戸倉渓太技師)を中心とする研究グループは、観察事例が少なく、行動・生態や系統進化史などの理解が遅滞する日本に固有の哺乳類であるカワネズミ Chimarrogale platycephalus(トガリネズミ科、カワネズミ属)を対象に、糞内DNAの解析により、捕獲することなく日本列島の分布域をほぼ網羅する地域個体群を対象とする研究に成功し、この度、英国の生物学専門誌 Biological Journal of the Linnean Society 誌に論文発表した。

研究内容

信州大学学術研究院・理学系の東城幸治教授と研究室の大学院生(当時は信州大学大学院総合理工学研究科理学専攻所属の山崎遥博士と関谷知裕氏)、アクアマリンいなわしろカワセミ水族館(平澤桂副館長、永山駿技師、戸倉渓太技師)を中心とする研究グループは、観察事例が少なく、行動・生態や系統進化史などの理解が遅滞する日本に固有の哺乳類であるカワネズミ Chimarrogale platycephalus(トガリネズミ科、カワネズミ属)を対象に、糞内DNAの解析により、捕獲することなく日本列島の分布域をほぼ網羅する地域個体群を対象とする研究に成功し、この度、英国の生物学専門誌 Biological Journal of the Linnean Society 誌に論文発表した。

研究方法

カワネズミは日本固有種とされ、本州と九州に生息している(四国や隠岐からも生息情報があるものの、確実な記録はない)。山地渓流に生息し、渓流魚やサワガニ、水生昆虫類などを捕食する。夜行性であるため、昼間に観察されることは稀であることや、一時捕獲(生捕り)が困難なことから、体毛や血液などの組織からDNA解析することもできず、その行動や生態、系統進化学的な理解は遅滞している。

この研究グループでは、約10年前からカワネズミ糞からの遺伝子解析技術を確立し、さまざまな遺伝子解析のマーカー開発に取り組んできたが、このほどカワネズミの分布域をほぼカバーする地域個体群から糞を採取し、糞内の微量DNAを解析することで、系統進化史を詳細に議論・推定することに成功した。

共同研究者である一柳英隆博士(熊本大学)は、魚介類を捕食するカワネズミの糞には独特の糞便臭があることに着目して行動・生態の研究を展開しており、この手法を習得した山崎遥(筆頭著者)と関谷知裕は、全国の渓流を調査して回り、カワネズミ糞を採取した(右の写真は、長野県松本市乗鞍高原内でカワネズミの糞臭を調査中の山崎遥博士)。分布記録のない北海道内や、近年の記録がなく絶滅した可能性も示唆される四国内においても調査を実施したが、カワネズミ糞を確認することはできなかった。

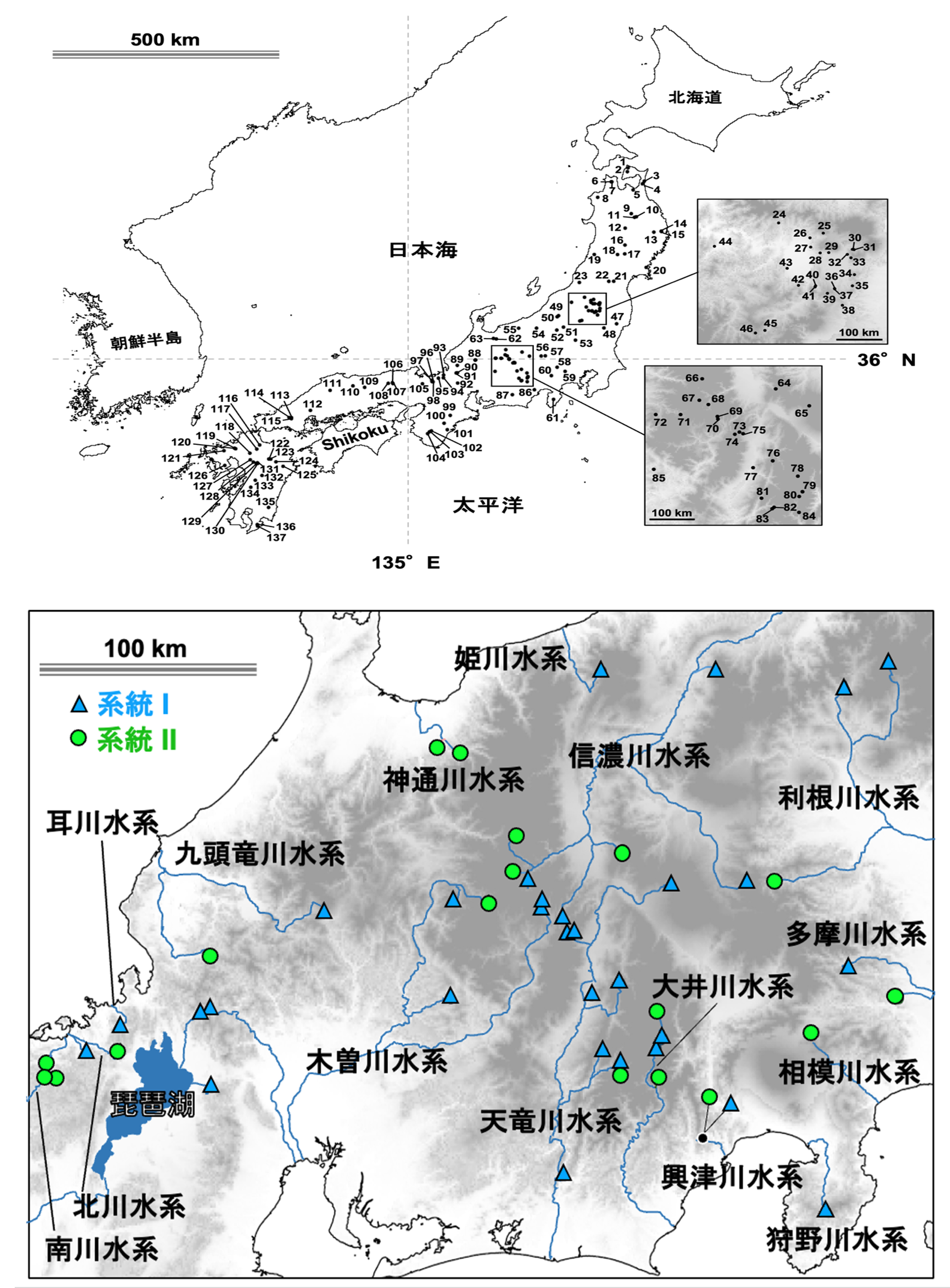

本州と九州の137個体群、139個体のカワネズミから、全ゲノムDNAを抽出・精製することができた(右下に解析対象地点の地図を示す; 掲載論文のFig.1)。一部は、レッドリスト作成の際の調査などで捕獲された標本組織から全ゲノムDNAを抽出・精製させていただいた。また、東京都内においても八王子市内と奥多摩町内の二カ所から採取した糞がカワネズミのものであることが判明した。

カワネズミは日本固有種とされ、本州と九州に生息している(四国や隠岐からも生息情報があるものの、確実な記録はない)。山地渓流に生息し、渓流魚やサワガニ、水生昆虫類などを捕食する。夜行性であるため、昼間に観察されることは稀であることや、一時捕獲(生捕り)が困難なことから、体毛や血液などの組織からDNA解析することもできず、その行動や生態、系統進化学的な理解は遅滞している。

この研究グループでは、約10年前からカワネズミ糞からの遺伝子解析技術を確立し、さまざまな遺伝子解析のマーカー開発に取り組んできたが、このほどカワネズミの分布域をほぼカバーする地域個体群から糞を採取し、糞内の微量DNAを解析することで、系統進化史を詳細に議論・推定することに成功した。

共同研究者である一柳英隆博士(熊本大学)は、魚介類を捕食するカワネズミの糞には独特の糞便臭があることに着目して行動・生態の研究を展開しており、この手法を習得した山崎遥(筆頭著者)と関谷知裕は、全国の渓流を調査して回り、カワネズミ糞を採取した(右の写真は、長野県松本市乗鞍高原内でカワネズミの糞臭を調査中の山崎遥博士)。分布記録のない北海道内や、近年の記録がなく絶滅した可能性も示唆される四国内においても調査を実施したが、カワネズミ糞を確認することはできなかった。

本州と九州の137個体群、139個体のカワネズミから、全ゲノムDNAを抽出・精製することができた(右下に解析対象地点の地図を示す; 掲載論文のFig.1)。一部は、レッドリスト作成の際の調査などで捕獲された標本組織から全ゲノムDNAを抽出・精製させていただいた。また、東京都内においても八王子市内と奥多摩町内の二カ所から採取した糞がカワネズミのものであることが判明した。

【研究結果と考察】

これらの全ゲノムDNAを鋳型にして、ミトコンドリアDNA のシトクロム b 遺伝子(Cytb領域)を解析したところ、遺伝的に大きく分化した4つの遺伝系統群が検出された。ユーラシア大陸と台湾の同属別種を外群として系統解析を実施したところ、系統IVと系統I+II+IIIが最初に(約83万年前)分岐し、次いで系統IIと系統I+IIが約46万年前に分岐し、最後に系統Iと系統IIが約29万年前に分岐したと推定された。それぞれの分岐パターンの信頼性は高く、九州に最原始系統(系統IV)が生息し、残る系統(系統I+II+III)は分布域を本州へと東進しながら、次いで中国地方(系統III)が分岐し、最後に本州の中部・東北部それぞれに系統IIと系統Iが分布するような、西日本から東日本へと分布域を拡大しながら系統分化してきたことが推定された(最初の図を参照;掲載論文の Fig.2a)。それぞれの系統における祖先地域を推定した結果も、これらの系統進化プロセスを支持している。

また、本州の中部山岳域では広い範囲で、系統Iと系統IIの分布域が重複しており、同一水系内や同一河川内、同一個体群内(同一地点内)から両方の系統が検出される事例も確認された(本ページ右下に中部山岳域の遺伝構造を地図にマッピングして示す; 掲載論文のFig. 2b)。結果的に、中部山岳域での遺伝的多様性が高く評価されることとなるが、「氷期—間氷期」周期の気候変動において、温暖な東南アジア地域に分布の起源をもつカワネズミの場合には、氷期には分布域を縮小し、間氷期に分布域を拡大してきたような背景が推察される。氷期に別々のリフュージア(退避地域)を利用していた系統Iと系統IIのカワネズミが、分布域を拡大した間氷期に二次的に接触した可能性が示唆される。

これらの全ゲノムDNAを鋳型にして、ミトコンドリアDNA のシトクロム b 遺伝子(Cytb領域)を解析したところ、遺伝的に大きく分化した4つの遺伝系統群が検出された。ユーラシア大陸と台湾の同属別種を外群として系統解析を実施したところ、系統IVと系統I+II+IIIが最初に(約83万年前)分岐し、次いで系統IIと系統I+IIが約46万年前に分岐し、最後に系統Iと系統IIが約29万年前に分岐したと推定された。それぞれの分岐パターンの信頼性は高く、九州に最原始系統(系統IV)が生息し、残る系統(系統I+II+III)は分布域を本州へと東進しながら、次いで中国地方(系統III)が分岐し、最後に本州の中部・東北部それぞれに系統IIと系統Iが分布するような、西日本から東日本へと分布域を拡大しながら系統分化してきたことが推定された(最初の図を参照;掲載論文の Fig.2a)。それぞれの系統における祖先地域を推定した結果も、これらの系統進化プロセスを支持している。

また、本州の中部山岳域では広い範囲で、系統Iと系統IIの分布域が重複しており、同一水系内や同一河川内、同一個体群内(同一地点内)から両方の系統が検出される事例も確認された(本ページ右下に中部山岳域の遺伝構造を地図にマッピングして示す; 掲載論文のFig. 2b)。結果的に、中部山岳域での遺伝的多様性が高く評価されることとなるが、「氷期—間氷期」周期の気候変動において、温暖な東南アジア地域に分布の起源をもつカワネズミの場合には、氷期には分布域を縮小し、間氷期に分布域を拡大してきたような背景が推察される。氷期に別々のリフュージア(退避地域)を利用していた系統Iと系統IIのカワネズミが、分布域を拡大した間氷期に二次的に接触した可能性が示唆される。

カワネズミの保全遺伝学的考察

カワネズミは、多くの地域で絶滅が危惧されるとして、レッドリストにも登載されている。一方で、生息に関する情報自体が十分に把握されておらず、評価において悩ましい対象でもある。今回、生息地に関する情報や遺伝構造を詳細に把握できたことで、こうした保全遺伝学的議論が深まるものと期待される。

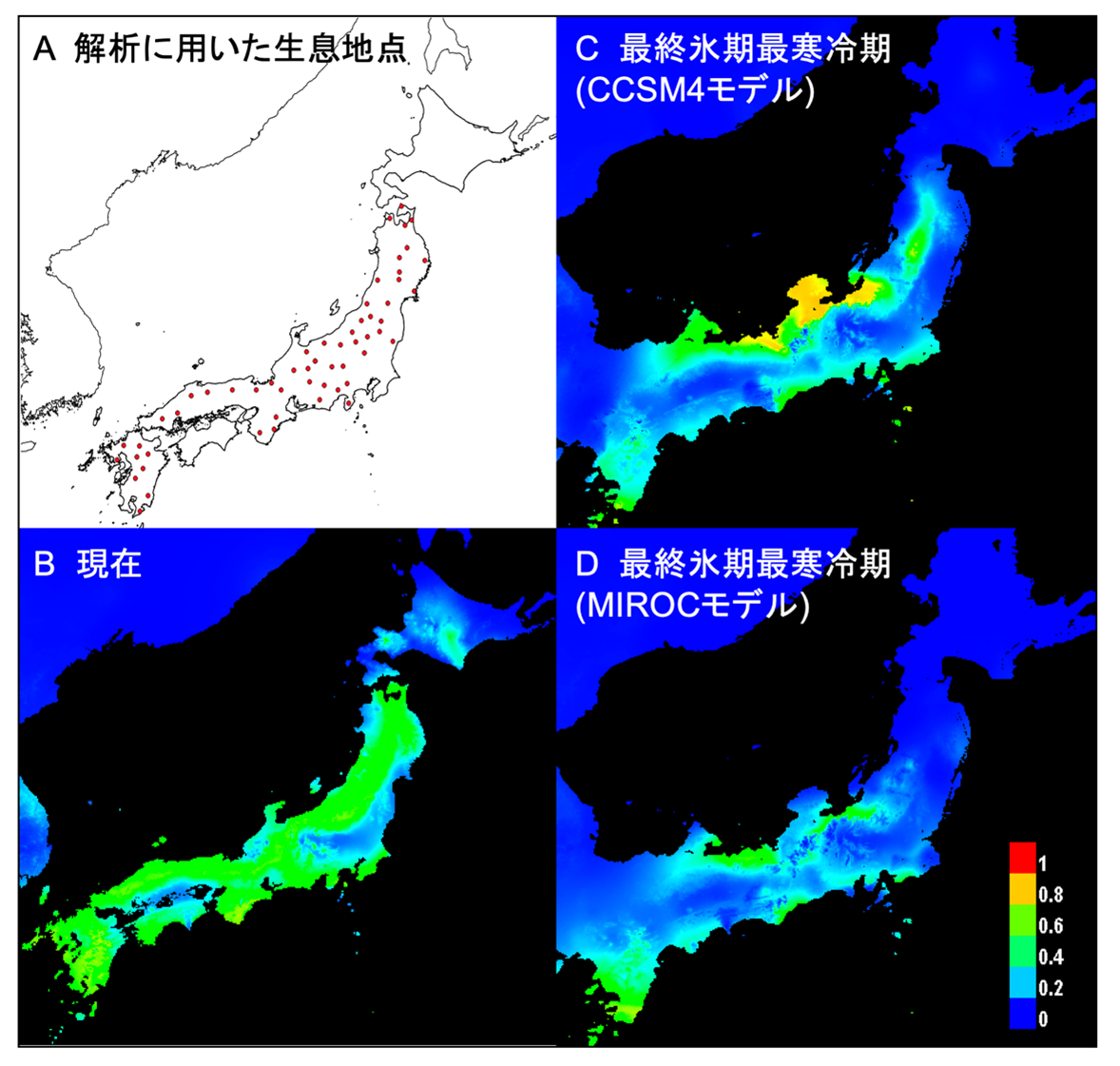

また本研究では、現在の分布域をほぼ網羅するように生息地点に関する正確な情報を得ることができたため、これらのデータを用いて生態ニッチモデリングを実施した(右図; 本論文のFig. 5)。気象データのみに基づく生息適地を推定したものであるが、現在の分布情報から推定される生息適地は概ね実際の生息地と合致している(北海道内や四国内、隠岐にも生息適地が推定されている)。また、最終氷期最寒冷期(約2.1万年前)の生息適地として推定された地域は、4つの遺伝系統群それぞれのリフュージアであった可能性の高い地域と考えられる。すなわち、こうした生態ニッチモデリングを、気候変動が危惧される将来に向けて実施することで、カワネズミにおける将来の分布予測が可能となり、重点的にモニタリングするべき地域個体群を可視化することも可能となる。

カワネズミは、多くの地域で絶滅が危惧されるとして、レッドリストにも登載されている。一方で、生息に関する情報自体が十分に把握されておらず、評価において悩ましい対象でもある。今回、生息地に関する情報や遺伝構造を詳細に把握できたことで、こうした保全遺伝学的議論が深まるものと期待される。

また本研究では、現在の分布域をほぼ網羅するように生息地点に関する正確な情報を得ることができたため、これらのデータを用いて生態ニッチモデリングを実施した(右図; 本論文のFig. 5)。気象データのみに基づく生息適地を推定したものであるが、現在の分布情報から推定される生息適地は概ね実際の生息地と合致している(北海道内や四国内、隠岐にも生息適地が推定されている)。また、最終氷期最寒冷期(約2.1万年前)の生息適地として推定された地域は、4つの遺伝系統群それぞれのリフュージアであった可能性の高い地域と考えられる。すなわち、こうした生態ニッチモデリングを、気候変動が危惧される将来に向けて実施することで、カワネズミにおける将来の分布予測が可能となり、重点的にモニタリングするべき地域個体群を可視化することも可能となる。

【今後の課題】

この研究グループでは、すでにDNA情報からカワネズミの個体識別も可能とする鋭敏な遺伝マーカーを作成済みである。この研究では、ミトコンドリアDNACytb領域のみの解析であるが、今後はこれらの遺伝子マーカーを駆使することで、カワネズミの行動・生態を詳細に究明することが可能となる。

本研究成果は 2025年7月9日に英国リンネ協会が発行する生物学の国際誌 『Biological Journal of the Linnean Society』 に公開されました。

この研究グループでは、すでにDNA情報からカワネズミの個体識別も可能とする鋭敏な遺伝マーカーを作成済みである。この研究では、ミトコンドリアDNACytb領域のみの解析であるが、今後はこれらの遺伝子マーカーを駆使することで、カワネズミの行動・生態を詳細に究明することが可能となる。

本研究成果は 2025年7月9日に英国リンネ協会が発行する生物学の国際誌 『Biological Journal of the Linnean Society』 に公開されました。

【発表論文タイトル】: Phylogeographical analyses of the water shrew Chimarrogale platycephalus (Soricidae: Eulipotyphala) based on genetic analysis of its faeces

【著者】

信州大学 大学院 総合理工学研究科 山崎 遥・関谷 知裕

アクアマリンいなわしろカワセミ水族館 平澤 桂・永山 駿・戸倉 渓太

アンフィ合同会社(和歌山県紀美野町) 佐々木 彰央

熊本大学 流域環境デザイン研究室 一柳 英隆

信州大学 学術研究院理学系 (山岳科学研究所) 東城 幸治(責任著者)

【掲載誌】: Biological Journal of the Linnean Society(英国リンネ協会)

【論文へのリンク(DOI)】: https://doi.org/10.1093/biolinnean/blaf011

【研究助成】

河川財団・河川基金 2021年度研究助成

研究課題番号: 2021-5211-035

研究課題名: 新規開発したカワネズミ糞を用いた非侵襲的DNA解析手法を駆使した保全遺伝学的研究 https://www.kasen.or.jp/9934

【参考URL】: カワネズミ捕食動画(YouTube アクアマリンいなわしろカワセミ水族館撮影)https://www.youtube.com/watch?v=3lRdV45It5A

【著者】

信州大学 大学院 総合理工学研究科 山崎 遥・関谷 知裕

アクアマリンいなわしろカワセミ水族館 平澤 桂・永山 駿・戸倉 渓太

アンフィ合同会社(和歌山県紀美野町) 佐々木 彰央

熊本大学 流域環境デザイン研究室 一柳 英隆

信州大学 学術研究院理学系 (山岳科学研究所) 東城 幸治(責任著者)

【掲載誌】: Biological Journal of the Linnean Society(英国リンネ協会)

【論文へのリンク(DOI)】: https://doi.org/10.1093/biolinnean/blaf011

【研究助成】

河川財団・河川基金 2021年度研究助成

研究課題番号: 2021-5211-035

研究課題名: 新規開発したカワネズミ糞を用いた非侵襲的DNA解析手法を駆使した保全遺伝学的研究 https://www.kasen.or.jp/9934

【参考URL】: カワネズミ捕食動画(YouTube アクアマリンいなわしろカワセミ水族館撮影)https://www.youtube.com/watch?v=3lRdV45It5A