構造変換機能を示す三回対称性の超分子集合体開発に成功

─ センサー、メモリ、省エネデバイスなどへの応用展開に期待 ─

2025年5月28日

【発表のポイント】

● ある軸を中心に120度回転するともとに戻る三回対称性(注1)を持つ有機分子が形成する超分子集合体(注2)を用いて、溶媒条件により二種類の異なる構造(一次元ナノファイバーと二次元層状構造)を選択的に作り分けることに成功しました。

● 一分子中に三つの水素結合部位を持つ分子の配列を制御し、これまでにない構造変換機能を実現しました。

● 分子の三回対称性を活用した新しい分子設計指針を確立し、次世代エレクトロニクス材料への応用の可能性を提示しました。

● ある軸を中心に120度回転するともとに戻る三回対称性(注1)を持つ有機分子が形成する超分子集合体(注2)を用いて、溶媒条件により二種類の異なる構造(一次元ナノファイバーと二次元層状構造)を選択的に作り分けることに成功しました。

● 一分子中に三つの水素結合部位を持つ分子の配列を制御し、これまでにない構造変換機能を実現しました。

● 分子の三回対称性を活用した新しい分子設計指針を確立し、次世代エレクトロニクス材料への応用の可能性を提示しました。

【概要】

有機材料は、その分子集合様式や分子間に働く様々な相互作用を化学的に制御することによって多彩な機能を引き出すことができます。現在の電子デバイスのほとんどはシリコンに代表される無機材料で作られていますが、有機材料に置き換えることによって、柔らかくて曲げに強い、真空装置がいらない印刷技術で、短時間で製造できるなど様々な利点があります。

東北大学多元物質科学研究所の笠原遥太郎助教、出倉駿助教と芥川智行教授および信州大学学術研究院理学系の武田貴志准教授らの研究グループは、三回対称性を持つ有機分子が形成する超分子集合体を用いて、溶媒条件により一次元ナノファイバー(NF)構造(注3)と二次元層状(LM)構造(注4)という二つの異なる構造を選択的に作り分けることに成功しました。さらに一次元NF構造から二次元LM構造への熱による構造変換を実現し、構造変換に伴う光学特性の変化も確認しました。この成果は、次世代エレクトロニクス材料の開発に向けた新しい分子設計指針を提供するものです。

本研究の成果は米国現地時間の2025年5月25日、学術誌Journal of the American Chemical Societyにてオンライン掲載されました。

なお本成果は、北里大学未来工学部の石井良樹講師、大阪大学大学院基礎工学研究科の久木一朗教授、国立研究開発法人物質・材料研究機構有機材料グループの姉帯勇人研究員、高井淳朗主任研究員、竹内正之グループリーダーらとの共同研究によるものです。

有機材料は、その分子集合様式や分子間に働く様々な相互作用を化学的に制御することによって多彩な機能を引き出すことができます。現在の電子デバイスのほとんどはシリコンに代表される無機材料で作られていますが、有機材料に置き換えることによって、柔らかくて曲げに強い、真空装置がいらない印刷技術で、短時間で製造できるなど様々な利点があります。

東北大学多元物質科学研究所の笠原遥太郎助教、出倉駿助教と芥川智行教授および信州大学学術研究院理学系の武田貴志准教授らの研究グループは、三回対称性を持つ有機分子が形成する超分子集合体を用いて、溶媒条件により一次元ナノファイバー(NF)構造(注3)と二次元層状(LM)構造(注4)という二つの異なる構造を選択的に作り分けることに成功しました。さらに一次元NF構造から二次元LM構造への熱による構造変換を実現し、構造変換に伴う光学特性の変化も確認しました。この成果は、次世代エレクトロニクス材料の開発に向けた新しい分子設計指針を提供するものです。

本研究の成果は米国現地時間の2025年5月25日、学術誌Journal of the American Chemical Societyにてオンライン掲載されました。

なお本成果は、北里大学未来工学部の石井良樹講師、大阪大学大学院基礎工学研究科の久木一朗教授、国立研究開発法人物質・材料研究機構有機材料グループの姉帯勇人研究員、高井淳朗主任研究員、竹内正之グループリーダーらとの共同研究によるものです。

【研究の背景】

近年、環境調和型の次世代エレクトロニクスデバイスの開発が強く求められています。特に、省エネルギー化や環境負荷低減の観点から、有機分子の自己組織化による新しい機能性材料の創出が注目を集めています。従来の有機材料では、分子の二回及び六回対称性を利用した設計が主流でしたが、より高度な機能性の実現には、新しい分子設計の概念が必要とされていました。特に、三回対称性を持つ分子は、生体分子ではタンパク質の構造の中で特定のアミノ酸配列や二次構造の組み合わせとして、繰り返し見られる特徴的な構造のパターンであり、その特異な対称性を活用することで、これまでにない機能性材料の創出が期待されています。外部刺激に応答して構造や物性が変化する「スマート材料」の開発においても、三回対称性分子の特徴を活かした設計指針の確立が求められています。しかしながら、三回対称性分子の配列制御は技術的に難しく、特に分子間の水素結合と分子配列の精密制御の両立は大きな課題でした。

このような背景のもと、本研究では三回対称性を持つヘキサデヒドロトリベンゾ[12]アヌレン([12]DBA)(注5)骨格に着目し、分子設計による新しい機能性材料の開発に取り組みました。

近年、環境調和型の次世代エレクトロニクスデバイスの開発が強く求められています。特に、省エネルギー化や環境負荷低減の観点から、有機分子の自己組織化による新しい機能性材料の創出が注目を集めています。従来の有機材料では、分子の二回及び六回対称性を利用した設計が主流でしたが、より高度な機能性の実現には、新しい分子設計の概念が必要とされていました。特に、三回対称性を持つ分子は、生体分子ではタンパク質の構造の中で特定のアミノ酸配列や二次構造の組み合わせとして、繰り返し見られる特徴的な構造のパターンであり、その特異な対称性を活用することで、これまでにない機能性材料の創出が期待されています。外部刺激に応答して構造や物性が変化する「スマート材料」の開発においても、三回対称性分子の特徴を活かした設計指針の確立が求められています。しかしながら、三回対称性分子の配列制御は技術的に難しく、特に分子間の水素結合と分子配列の精密制御の両立は大きな課題でした。

このような背景のもと、本研究では三回対称性を持つヘキサデヒドロトリベンゾ[12]アヌレン([12]DBA)(注5)骨格に着目し、分子設計による新しい機能性材料の開発に取り組みました。

【今回の取り組み】

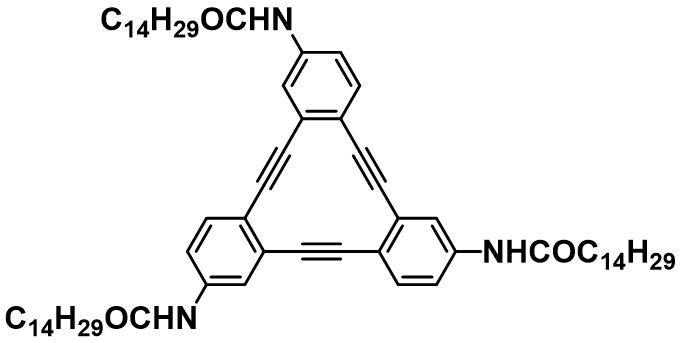

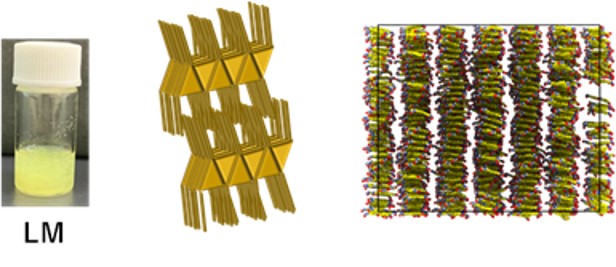

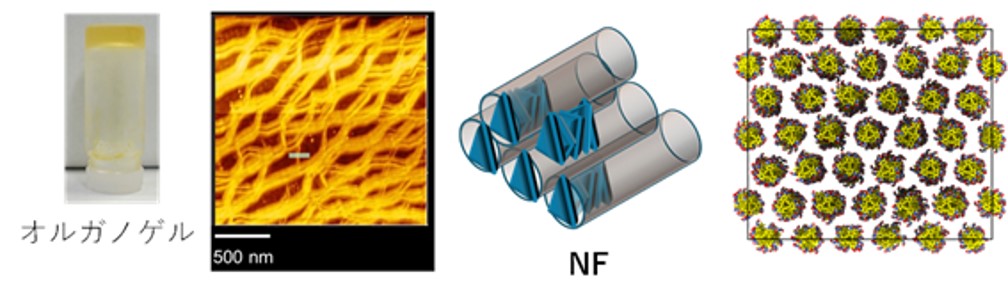

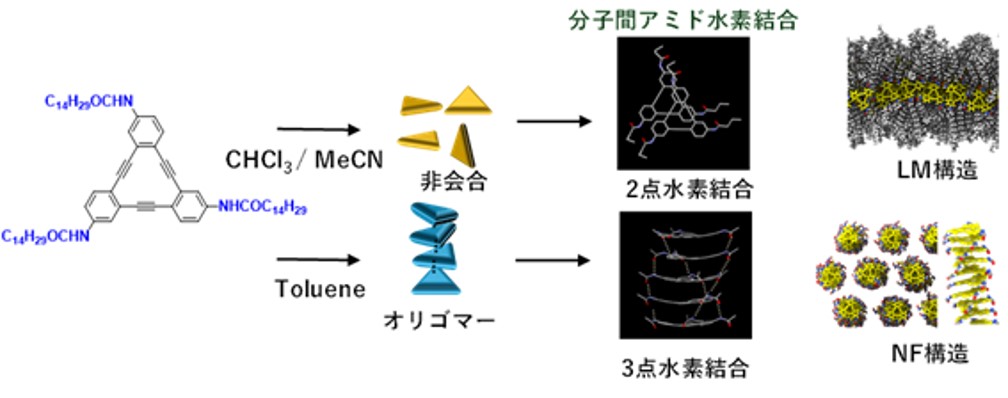

本研究では、三回対称性を持つヘキサデヒドロトリベンゾ[12]アヌレン([12]DBA)を基盤とした新しく設計された分子により(図1)、溶媒条件に応じて異なる超分子集合体を形成し、熱によるLM構造からNF構造への変換が可能な新規機能性材料の開発に成功しました。分子中心に穴が存在するπ共役系(注6)分子[12]DBA骨格に三つの長鎖アルキルアミド基(注7)(−NHCOC14H29)を導入することで、分子間水素結合と分子配列の精密制御を可能にしました。この分子は、溶媒条件により以下の二つの異なる構造を選択的に形成します。トルエン中では、三つのアルキルアミド基による水素結合ネットワークを形成し、一次元NF構造を形成します(図2)。このNF構造は、分子の三回対称性を反映した六方晶系の配列を示し、特徴的な光学特性を示します。一方、クロロホルム-アセトニトリル混合溶媒からは、二つのアルキルアミド基が水素結合に関与する二次元LM構造が得られます(図3)。この構造は、NF構造より安定な熱力学的状態であり加熱により不可逆なNF構造からLM構造への相転移を示します。この構造変換は約440 Kで起こり、2.2 kJ/mol程度のエネルギー差を反映しています。また、構造変換に伴い光学特性も可逆的に変化することを見出しました。

分子動力学(MD)シミュレーション(注8)により、これらの構造形成メカニズムを詳細に解析した結果、以下の知見が得られました。NF構造では、三つのアルキルアミド基による強い分子間水素結合ネットワークが形成され、一次元的な分子配列が実現されています(図2,3)。それに対して、LM構造では、二つのアルキルアミド基による分子間水素結合と分子のパッキング効果のバランスにより、より密な分子配列が実現されています(図1,3)。これらの結果は、三回対称性分子の新しい配列制御法を確立するとともに、熱応答性の光学材料の新しい設計指針を提供するものです。特に、分子の対称性と分子間相互作用のバランスを制御することで、外部刺激に応答する新しい機能性材料の創出が可能であることを示しています。

本研究では、三回対称性を持つヘキサデヒドロトリベンゾ[12]アヌレン([12]DBA)を基盤とした新しく設計された分子により(図1)、溶媒条件に応じて異なる超分子集合体を形成し、熱によるLM構造からNF構造への変換が可能な新規機能性材料の開発に成功しました。分子中心に穴が存在するπ共役系(注6)分子[12]DBA骨格に三つの長鎖アルキルアミド基(注7)(−NHCOC14H29)を導入することで、分子間水素結合と分子配列の精密制御を可能にしました。この分子は、溶媒条件により以下の二つの異なる構造を選択的に形成します。トルエン中では、三つのアルキルアミド基による水素結合ネットワークを形成し、一次元NF構造を形成します(図2)。このNF構造は、分子の三回対称性を反映した六方晶系の配列を示し、特徴的な光学特性を示します。一方、クロロホルム-アセトニトリル混合溶媒からは、二つのアルキルアミド基が水素結合に関与する二次元LM構造が得られます(図3)。この構造は、NF構造より安定な熱力学的状態であり加熱により不可逆なNF構造からLM構造への相転移を示します。この構造変換は約440 Kで起こり、2.2 kJ/mol程度のエネルギー差を反映しています。また、構造変換に伴い光学特性も可逆的に変化することを見出しました。

分子動力学(MD)シミュレーション(注8)により、これらの構造形成メカニズムを詳細に解析した結果、以下の知見が得られました。NF構造では、三つのアルキルアミド基による強い分子間水素結合ネットワークが形成され、一次元的な分子配列が実現されています(図2,3)。それに対して、LM構造では、二つのアルキルアミド基による分子間水素結合と分子のパッキング効果のバランスにより、より密な分子配列が実現されています(図1,3)。これらの結果は、三回対称性分子の新しい配列制御法を確立するとともに、熱応答性の光学材料の新しい設計指針を提供するものです。特に、分子の対称性と分子間相互作用のバランスを制御することで、外部刺激に応答する新しい機能性材料の創出が可能であることを示しています。

図1.開発した分子の化学構造。

図2. LM構造の形成。粉末試料(左)、X線回折実験から決定した分子配列様式の模式図(中央)とMD計算より求めた分子配列様式(右)。

図3.NF構造の形成。オルガノゲル(左)、基板上のNF構造のAFM画像と分子配列様式の模式図(中央)とMD計算より求めた分子配列様式(右)。

図4.溶媒に依存した構造形成の変化。クロロホルム/ アセトニトリル(CHCl3 / MeCN)混合溶媒からは、溶液中の非会合状態を経て2点分子間アミド水素結合によるLM構造が形成する。一方、トルエン(Toluene)溶媒からは、溶液中のオリゴマー状態を経て3点分子間アミド水素結合によるNF構造が形成する。

【今後の展開】

本研究で見出された三回対称性π共役系分子の配列制御と構造変換の概念を基盤として、センサー材料(環境応答性、熱、化学センサー)、メモリデバイス(構造変換を利用した記憶素子、光学メモリ、熱応答性スイッチング素子)、環境調和型デバイス(ウェアラブルデバイス、省エネルギーデバイス)への応用展開が可能です。今後、分子設計の最適化による機能性の向上と、実用化に向けた材料開発を推進することで、次世代エレクトロニクスの基盤技術の確立を目指します。

本研究で見出された三回対称性π共役系分子の配列制御と構造変換の概念を基盤として、センサー材料(環境応答性、熱、化学センサー)、メモリデバイス(構造変換を利用した記憶素子、光学メモリ、熱応答性スイッチング素子)、環境調和型デバイス(ウェアラブルデバイス、省エネルギーデバイス)への応用展開が可能です。今後、分子設計の最適化による機能性の向上と、実用化に向けた材料開発を推進することで、次世代エレクトロニクスの基盤技術の確立を目指します。

【謝辞】

本研究は、科研費学術変革領域(A)(JP20H05865)、科研費若手研究(JP23K13715)、科研費基盤研究(B)(JP24K01452)、科研費学術変革領域(A)(JP24H01727)、科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業 ACT-X(JPMJAX23DF、JPMJAX23D3)、科学技術振興機構次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJFS2102)、科学技術振興機構科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業(JPMJFS2102)、科学技術振興機構次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2114)、人と知と物質で未来を創るクロスオーバーアライアンスの支援を受けて実施されました。また、本研究の分子シミュレーションは自然科学研究機構 岡崎共通研究施設 計算科学研究センターのスーパーコンピュータ(24-IMS-C091)と、HPCI システム利用研究課題(hp240115)により北海道大学のスーパーコンピュータGrand Chariotを用いて実施されました。掲載論文は「東北大学2024年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業」によりOpen Accessとなっています。

本研究は、科研費学術変革領域(A)(JP20H05865)、科研費若手研究(JP23K13715)、科研費基盤研究(B)(JP24K01452)、科研費学術変革領域(A)(JP24H01727)、科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業 ACT-X(JPMJAX23DF、JPMJAX23D3)、科学技術振興機構次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJFS2102)、科学技術振興機構科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業(JPMJFS2102)、科学技術振興機構次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2114)、人と知と物質で未来を創るクロスオーバーアライアンスの支援を受けて実施されました。また、本研究の分子シミュレーションは自然科学研究機構 岡崎共通研究施設 計算科学研究センターのスーパーコンピュータ(24-IMS-C091)と、HPCI システム利用研究課題(hp240115)により北海道大学のスーパーコンピュータGrand Chariotを用いて実施されました。掲載論文は「東北大学2024年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業」によりOpen Accessとなっています。

【用語説明】

注1.対称性:ある図形に一定の操作を施して得られる新しい図形が元の図形と同じになる時、図形は対称性を持つと言います。分子の対称性については、ある軸を中心に周りを回転させると不変となる性質で、360/n(nは整数)度回転させると重なるものをn回対称と言います。二回対称は180度、三回対称は120度、六回対称は60度回転させると重なります。

注2.超分子集合体:複数の分子が共有結合ではなく、水素結合やファンデルワールス力などの非共有結合的相互作用によって自発的に集合した構造体となります。

注3.一次元ナノファイバー(NF)構造:分子が一方向に配列して形成される繊維状の超分子構造。本研究では、三つのアルキルアミド基による水素結合ネットワークにより形成されます。

注4.二次元層状(LM)構造:分子が二次元平面状に配列した構造。本研究では、二つのアルキルアミド基による水素結合と分子パッキング効果により形成されます。

注5.ヘキサデヒドロトリベンゾ[12]アヌレン([12]DBA):3つの三重結合によりベンゼン環が縮合した12員環の基本骨格を有するπ共役系分子です。三回対称性を持ち、中央に空孔を有する特殊なπ共役系分子となります。

注6.π共役系:二重結合や三重結合が単結合を介して交互に連なった構造で、電子が非局在化している系。光学特性や電子物性に重要な影響を与えます。

注7.アルキルアミド基:-NHCO-の構造を持つ官能基に長鎖アルキル基が結合した構造。水素結合の形成に重要な役割を果たします。

注8.分子動力学(MD)シミュレーション:コンピュータを用いて分子の動きをシミュレーションする手法。分子間の相互作用や構造形成メカニズムの解析に用いられます。

注1.対称性:ある図形に一定の操作を施して得られる新しい図形が元の図形と同じになる時、図形は対称性を持つと言います。分子の対称性については、ある軸を中心に周りを回転させると不変となる性質で、360/n(nは整数)度回転させると重なるものをn回対称と言います。二回対称は180度、三回対称は120度、六回対称は60度回転させると重なります。

注2.超分子集合体:複数の分子が共有結合ではなく、水素結合やファンデルワールス力などの非共有結合的相互作用によって自発的に集合した構造体となります。

注3.一次元ナノファイバー(NF)構造:分子が一方向に配列して形成される繊維状の超分子構造。本研究では、三つのアルキルアミド基による水素結合ネットワークにより形成されます。

注4.二次元層状(LM)構造:分子が二次元平面状に配列した構造。本研究では、二つのアルキルアミド基による水素結合と分子パッキング効果により形成されます。

注5.ヘキサデヒドロトリベンゾ[12]アヌレン([12]DBA):3つの三重結合によりベンゼン環が縮合した12員環の基本骨格を有するπ共役系分子です。三回対称性を持ち、中央に空孔を有する特殊なπ共役系分子となります。

注6.π共役系:二重結合や三重結合が単結合を介して交互に連なった構造で、電子が非局在化している系。光学特性や電子物性に重要な影響を与えます。

注7.アルキルアミド基:-NHCO-の構造を持つ官能基に長鎖アルキル基が結合した構造。水素結合の形成に重要な役割を果たします。

注8.分子動力学(MD)シミュレーション:コンピュータを用いて分子の動きをシミュレーションする手法。分子間の相互作用や構造形成メカニズムの解析に用いられます。

【論文情報】

タイトル:Supramolecular Polymorphism of the Hydrogen-Bonded C3-Symmetrical Hexadehydrotribenzo[12]annulene Derivative

著者:Yotaro Kasahara, Takashi Takeda*, Shun Dekura, Yoshiki Ishii, Hayato Anetai, Atsuro Takai, Ichiro Hisaki, Masayuki Takeuchi, and Tomoyuki Akutagawa*

*責任著者:東北大学多元物質科学研究所 教授 芥川智行

信州大学学術研究院理学系 准教授 武田貴志

掲載誌:Journal of the American Chemical Society

DOI:10.1021/jacs.5c02529

タイトル:Supramolecular Polymorphism of the Hydrogen-Bonded C3-Symmetrical Hexadehydrotribenzo[12]annulene Derivative

著者:Yotaro Kasahara, Takashi Takeda*, Shun Dekura, Yoshiki Ishii, Hayato Anetai, Atsuro Takai, Ichiro Hisaki, Masayuki Takeuchi, and Tomoyuki Akutagawa*

*責任著者:東北大学多元物質科学研究所 教授 芥川智行

信州大学学術研究院理学系 准教授 武田貴志

掲載誌:Journal of the American Chemical Society

DOI:10.1021/jacs.5c02529