最終回となる3回目のオンライン講義は4月12日(金)、これまでの学び・インプットから、どのように事業化の考え方などに結びつけられるか、実務への応用の架け橋となる講義を、感性情報学(認知心理学、感性工学)が専門である学術研究・産学官連携推進機構の林靖人教授が担当しました。

「もりぐらし」を導入に、森林、SDGsのそれぞれの講義から学んできた知識や気づきを、さらに視野を広げて、「持続可能な社会」とはどのようになったらいいのか?そのために何をしたらいいのか?という問いかけから講義はスタートしました。

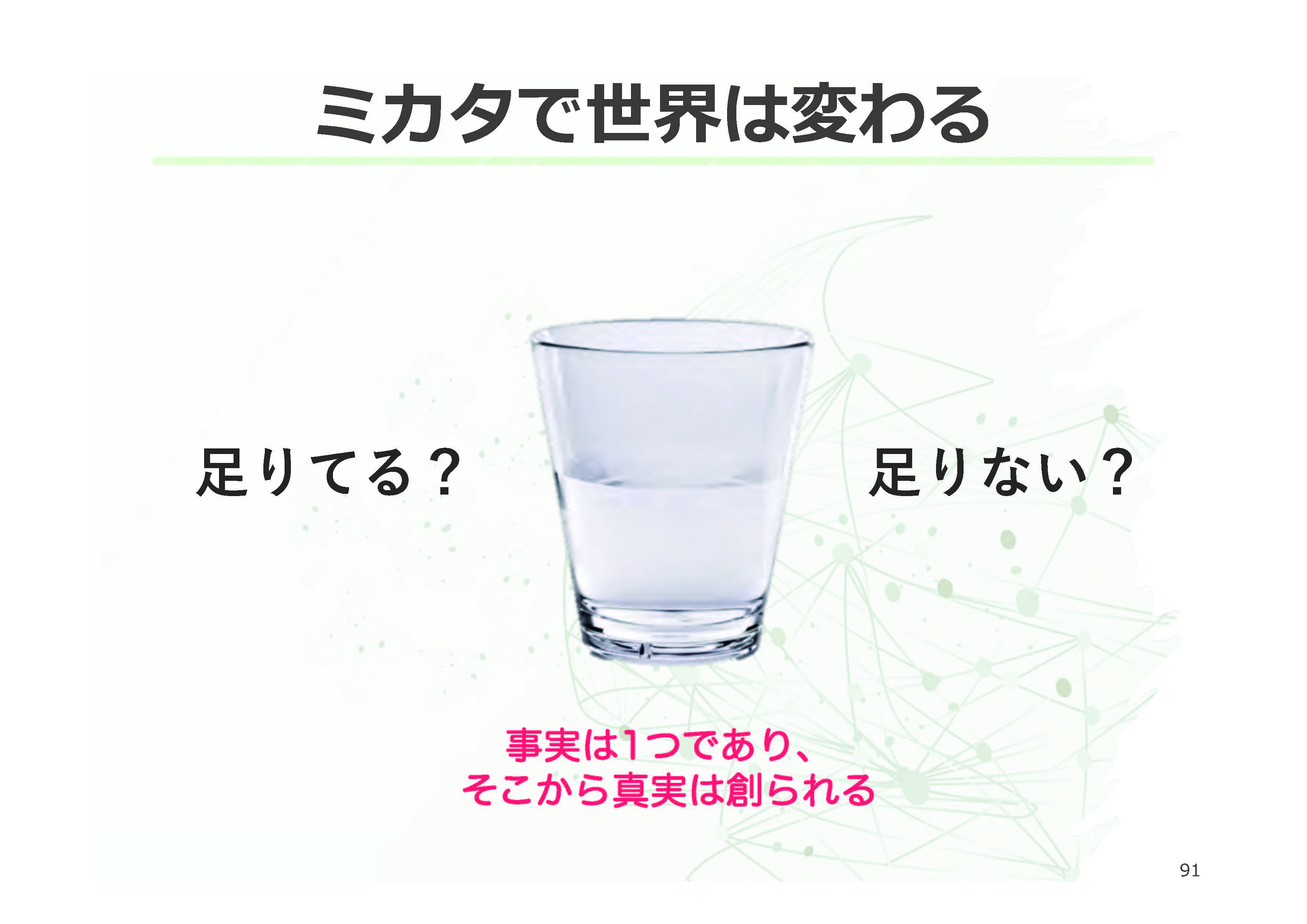

先生からは、常に変化が起きる社会環境だからこそ、環境変化に適応できるミカタを変える、考える力が必要であると伝え、変化を捉えたときにどのように新しい価値を創造していくかという点を強調。ケーススタディを通してさらに「ミカタの変革」の"どのように"の部分を掘り下げ、新しいビジネス価値を社会に届けられるように考えていってほしいと締めくくりました。

受講者の皆さまからは、「ミカタを変えるという視点は、今後仕事にも活かせる点があると思い興味深かった」等のコメントをいただきました。

これまでの事前学習及び3回の講義を経て、皆さまが得た、知識、気づき、意識、視点を活かし、次は対面実習へと進みます。

5月16日・17日のフィールドワーク・グループワークに向けて、自身で課題意識を持ち、テーマを設定し、いよいよ、行動・アウトプットへと本プログラムは中盤を迎えます。

(4/12(金)林教授による講義資料 一部抜粋)