信州大学 伊東研究室 HPへようこそ

--------------------------------------------

- 研究室の概要

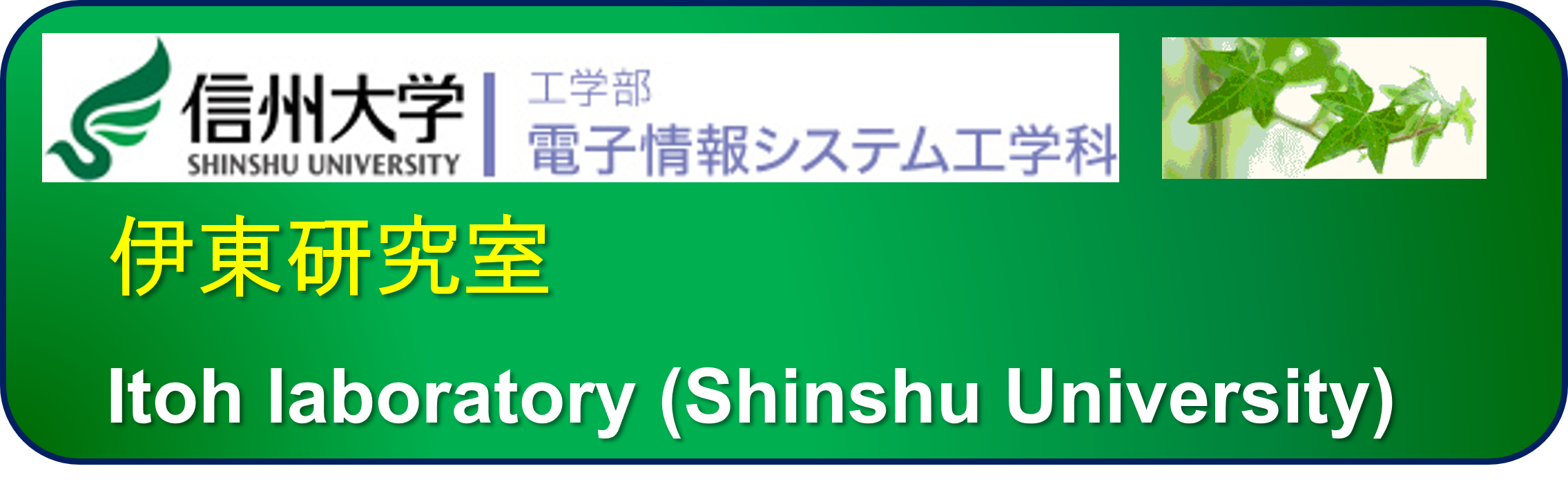

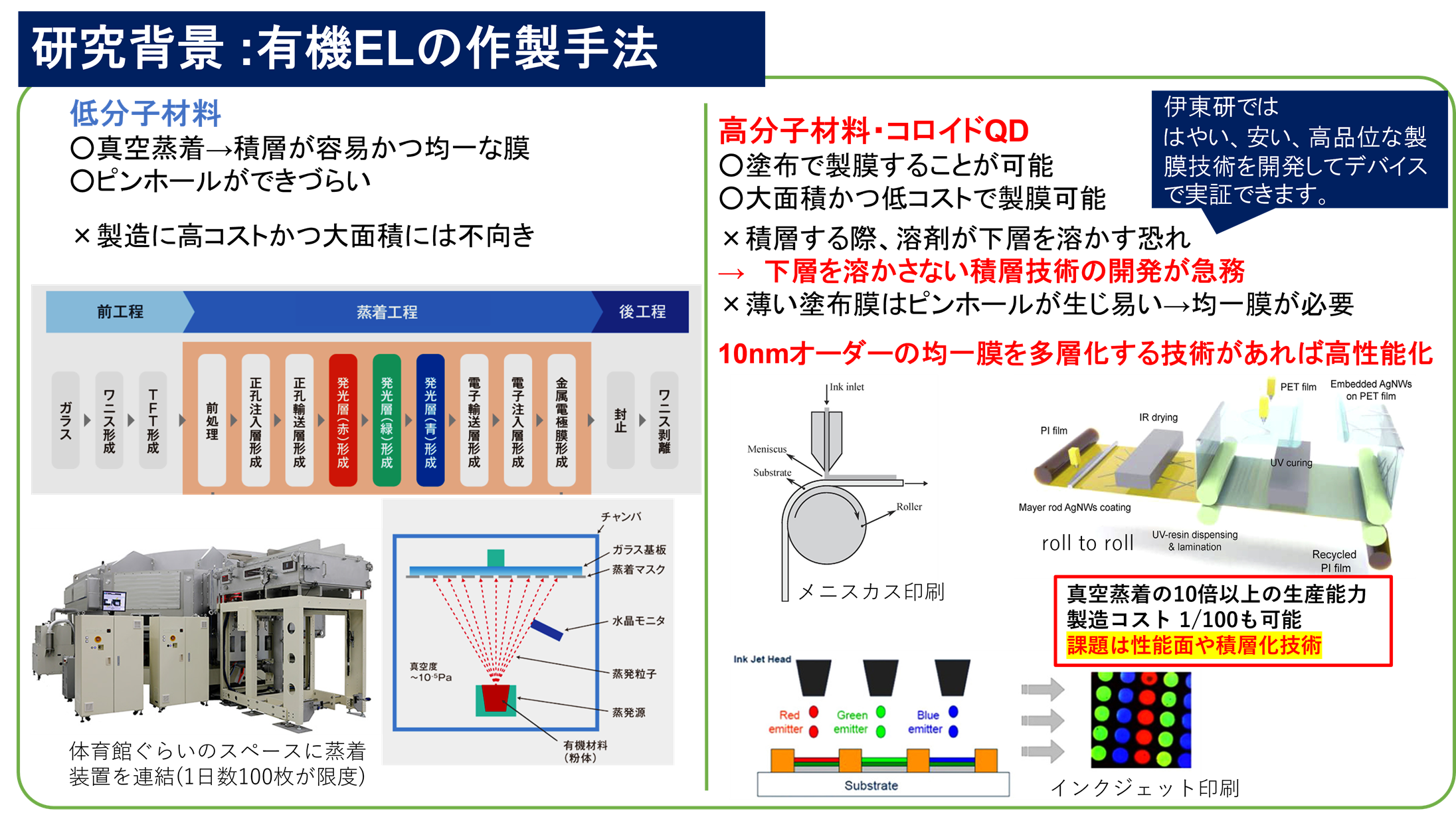

伊東研究室では、有機半導体やナノシート、量子ドットなど厚さや大きさがナノメートル(10億分の1メートル)サイズの新材料や 柔軟な高分子などの絶縁体(誘電体)を組合わせて以下のような開発を目指しています。

ざっくり言うと「ナノ分子エレクトロニクス」であったり、いくつかは「有機エレクトロニクス」と呼ばれ、 ナノ材料や有機分子(化学)と電子工学(エレクトロニクス)の融合により生まれる新しい応用や学問(メカニズム)の探求を行っています。

(i)光を電気に変換する太陽電池や柔らかな物質の動き,あるいは雨滴や水道の流れを電気エネルギーに変換するマイクロ(環境)発電デバイス(エネルギーハーベスティング)

(ii) 塗って作れる有機ELや有機ELと量子ドットの利点を組み合わせた新しい高性能な発光ダイオード

(iii) 有機半導体や誘電体を組み合わせた、超薄膜コンデンサや、様々なフィルムに対応次世代のメモリーデバイス

(iv) CNTやグラフェンなどのナノカーボンと有機(高分子)材料を組み合わせた、世界一高速な湿度センサーやガスセンサ、柔軟性を活かした伸び縮み(動き)センサ等の開発と応用(例えば、ヘルスケア関連)

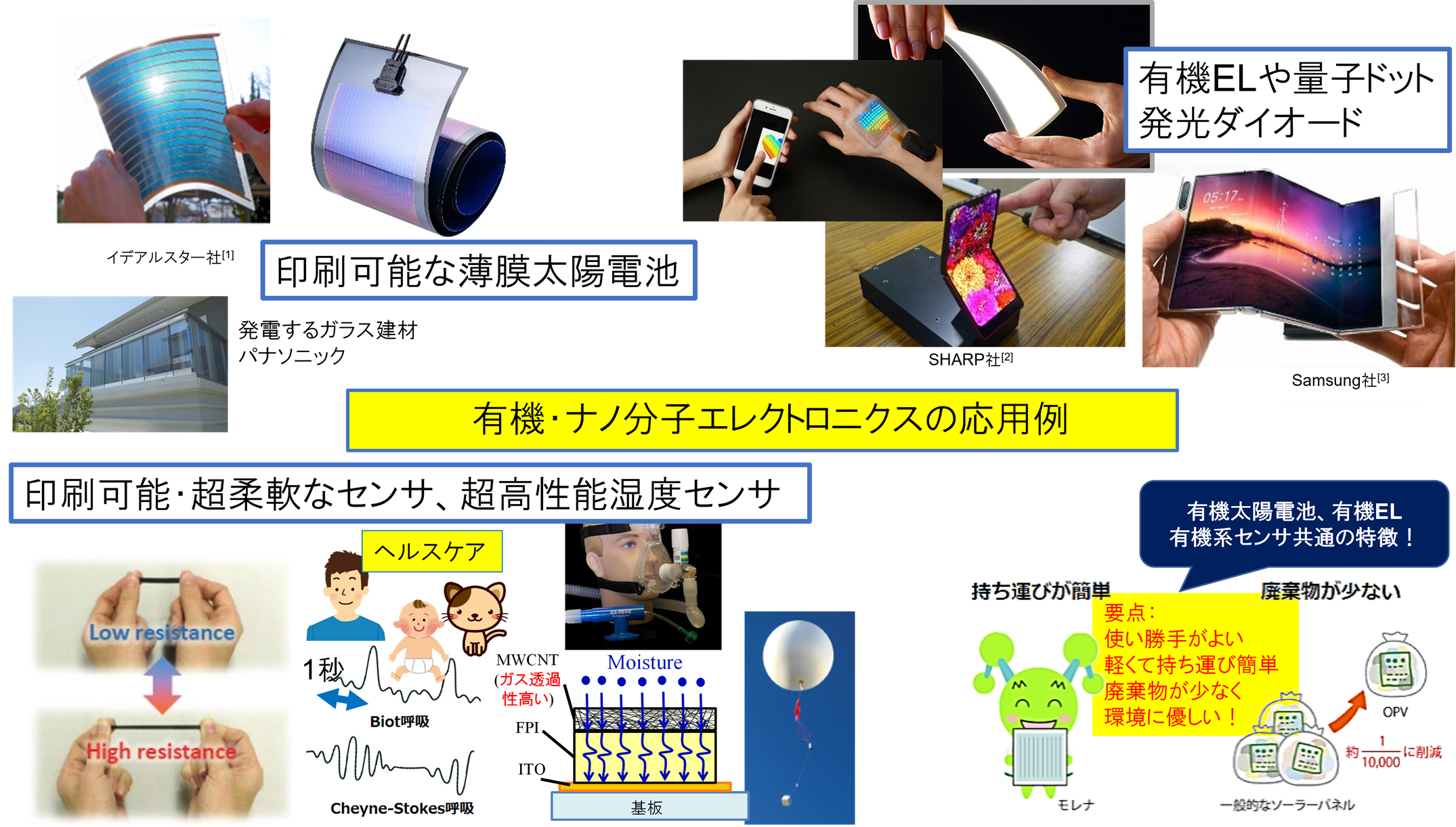

(v) 上記デバイスをより短時間で安くしかも均一な薄膜にしたり積層する技術の開発(新メニスカス塗布法や転写法、真空蒸着法の改良と融合)

例えば…

有機EL(有機発光ダイオード:OLED)を搭載したスマートフォンやテレビが最近になってようやく普及していますが、有機ELディスプレイはスマートフォンサイズでも1つ1万円近いため大型テレビなどにするにはどうしても高くなります。

この理由の一つは、高性能化するために10種類近い薄膜を真空蒸着法で積層していることが挙げられます。真空蒸着法では、1秒間に0.01~0.1 nmのレートで10 nm程度の膜を数分から10分かけて巨大な真空装置で蒸着し、真空を破らずに連結して10回近く繰り返すため、体育館程の巨大な装置で1日数100枚しか作れません。製造コストを1/10以下にする新技術が必要となります。

そこで、伊東研が着目するのが「新メニスカスコート法」と「転写法」による積層技術です。

「新メニスカスコート法」は真空蒸着法やスピンコート法に比べて材料の無駄を大幅に抑えて、1/2~1/10の使用量で製膜可能で、しかも製膜時間は条件次第では1/100 (つまりたったの数秒間)で均一に製膜する技術に繋がります。

つまり、高品質で製造コストを1/100にできる新しい技術で、「速い」 「安い」 「きれい(高品質)」の3拍子を実現可能とします。一方で、短時間で安く製膜可能であれば真空蒸着法も組合わせます(電極蒸着など)。

新技術と「ナノ分子材料」を組合わせて、次世代を切り拓く、大面積・あるいはフレキシブルで高性能なこれまでにないデバイスの開発を目指しましょう

大人の事情で全てというわけにはいきませんがが、詳細は、MENUから「研究(Research)」をご覧ください。

工夫次第で桁違いの時短と簡便さで製膜できる塗布 (=ウェットプロセス)技術と適材適所に真空プロセスをうまく組合わせて驚異的な性能と新機能を発現する次世代デバイスの実現を目指して、新機能の発現や高性能化のしくみを調べながら自身も含めメンバー全員の成長を目指しています。

- 卒業後の未来像

電子材料・デバイス(部品)は一見目立たないけど、コンデンサやそこから発展した産業は日本・世界の電気電子産業の要です。電気電子工学分野は非常に広く多様な業界への進路が考えられますが、自分で作った物が工夫とアイデアで何倍にも性能が向上する過程や達成感を通して、自力を付ければ飛躍が期待できます。また、上記のように、低温・塗布プロセスで実現する、高性能デバイスは2020~2030年代に性能、応用面で大きく広がり全く新しい産業を創出する可能性があります。例えば、フィルムタイプの太陽電池やセンサといったものは有機系材料が使われますが、これらの市場は2030年代までに100倍以上に急成長することが期待されています。チャレンジ精神次第で、技術開発者として、大きく成長してくれることを期待しています。

------------------------------------------------------------------